ALL CATEGORY

Terima Kasih Pak Anies

by Tony Rosyid Jakarta FNN – Kamis (15/10). Selesai naruh mobil di bengkel di kawasan bintaro, saya naik angkot. Kenapa naik angkot, dan nggak naik Grab Car? Alasan ekonomis di masa pandemi. Hehehe… Tepatnya, ingin merasakan suasana sosial yang lebih plural dengan para penumpang angkot yang lain. Sebab di angkot ada sensasi dan inspirasi tersendiri. Sensasi dan inpirasi di angkot ini nggak ditemukan saat naik mobil pribadi atau Crab Car. Bisa duduk di depan, persis samping mas sopir angkot. Terlihat satu persatu penumpang di belakang nyerahin kartu. Oleh sopir kartu itu di tempel di mesin kecil yang ada di depan. Bunyi tiiit. Lalu, kartu itu dikembalikan satu persatu ke para penumpang. Sampai pada giliran ke saya, mas sopir nanya, mana kartunya pak? Kartu apa maksudnya mas? Saya balik nanya. Aku nggak punya kartu angkot, jawabku. Kalau nggak punya kartu, nggak bisa pak. Kata mas sopir. Oh, kalau gitu, aku turun di depan saja. Ketika angkot berhenti, aku tanya lagi sebelum turun. Kalau kartu e-toll bisa nggak? Bisa pak. Mandiri dan lain-lain. Jawab mas sopir itu. Oh, kalau gitu, aku punya kartu e-toll mandiri. Segera aku keluarin dari dompet, dan kartu ditempel di mesin kecil di depan sopir. Ternyata, bisa! Alhamdulillah, ucapku. Aku nggak jadi turun. Mobil jalan lagi. Ini gratis pak. Sudah dua tahun. Mas sopir kasih Info. Seketika, insting investigatorku on. Ada dorongan untuk wawancara ke sopir angkot. Penasaran. Maklum, insting wartawan! Ini betul gratis? Tanyaku lagi. Betul! Nol (0) rupiah bayarnya. Sopir itu menjawab. Aku lihat di mesin, betul. Angka 0. Berarti digaji bulanan ya mas? Tanyaku lagi. Berapa gaji sebulan? Rp. 4,2 juta, katanya. Oh, gaji tetap, nggak dikejar setoran, kerja dengan tenang. Sahutku. Sopir mengangguk. Kutanya sopir lagi, ada berapa jumlah angkot yang gratis di DKI? Dia beri rincian per rute. Hapal betul sopir ini. Anda sopir atau pengusaha angkut? Gumam dalam hatiku. Totalnya, kata si sopir, ada ratusan angkot Jaklinko di DKI. Gratis. Ini luar biasa! Sampai di Lebak bulus aku turun. Semua penumpang, tanpa terkecuali mengucapkan terima kasih ke mas sopir. Gratis, bawa angkotnya santai dan komunikasinya santun. Bagiku, ini bukan hanya soal gaji, angkot dan sopir. Tapi ini soal perilaku. Semua jadi berubah. Dengan gaji tetap, sopir tak lagi kejar setoran. Tak perlu zig zag, tak potong-potong jalan, nggak ngebut dan ngerem mendadak yang bisa membahayakan penumpang dan pemakai jalan yang lain. Mobil terawat, nyaman di jalan, gratis pula. Ada sekitar satu juta warga Jakarta yang menggunakan angkot setiap harinya. Jika semakin banyak warga menggunakan jasa angkot, maka otomatis akan berpengaruh pertama, pada kemacetan. Kemacetan akan sangat berkurang. Jalan mudah dan lempang lagi. Kedua, lebih ekonomis. Gratis, nggak perlu boros bensin. Kalau harus naik bus way atau MRT, murah sekali bayarnya. Sangat terjangkau oleh karyawan dengan gaji rendahan. Ketiga, angkot jadi tempat plural dan heterogen dalam interaksi dan pergaulan. Semua identitas, kebesaran dan status sosial melebur dalam satu lingkungan interaksi. Di tempat publik ini, ego status juga runtuh. Orang nggak kenal direksi, komisaris atau manager. Yang mereka lihat adalah penumpang angkot. Merata dan sama semua orang. Sekali lagi, ini bukan hanya soal angkot yang gratis. Tetapi ini soal pluralitas. Pembauran sosial dan terapi mental yang berefek pada terurainya kemacetan dan juga managemen ekonomi keluarga. Banyak hal positif yang bisa diurai dari program Jaklinko ini. Program Jaklinko DKI sangat baik, proper dan bisa dicopy paste untuk daerah-daerah lain, terutama perkotaan yang padat penduduk dan macet. Terima kasih Mas Sopir. Terima kasih Pak Gubernur DKI Jakarta. Anda telah membuat banyak perubahan di DKI. Tidak hanya perubahan kota, tapi perubahan mental dan perilaku warga Jakarta. Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.

Hati-hati, Jangan Sampai Terjebak ke “Point of No Return”

by Asyari Usman Jakarta FNN - Kamis (15/10). Perlawanan rakyat terhadap kezoliman para penguasa kelihatannya tidak akan surut. Saya memperkirakan perlawanan sipil akan semakin gencar. Sebab, kezoliman penguasa itu bukan hanya Omnibus Law UU Citpa Lapangan Kerja (Cilaka) saja. Daftar kozoliman itu sangat panjang. Ada pelemahan KPK. Ada UU Minerba. Ada kasus Novel Baswedan yang dipermainkan. Kemudian penindakan korupsi e-KTP yang melindungi orang-orang kuat kelompok penguasa. Ada korupsi Sumber Waras yang tidak diselediki. Ada kematian 600 petugas KPPS yang tidak diungkap secara transparan. Para penista agama yang dibiarkan tanpa tindakan hukum. Sebaliknya, lawan-lawan penguasa selalu cepat ditangkap dan diproses. Dan banyak lagi. UU Cilaka yang disahkan dengan cara licik itu hanyalah satu di antara sekian banyak kezoliman penguasa negeri. Kalau pun mau disebut UU Cilaka itu sebagai puncak kezoliman, tidak salah juga. Namun, bisa saja serial kezoliman akan lebih dahsyat lagi. Mereka akan terjebak ke dalam matarantai atau lingkaran setan kezoliman yang tidah mudah diputus. Sangat mungkin para penguasa akan melanjutkan kezoliman UU Cilaka dengan kezoliman-kezoliman berikutnya. Sebagai contoh, untuk mempertahankan UU yang dikatakan akan membawa sejuta celaka tsb, hampir pasti para penguasa merasa perlawanan sipil yang semakin meluas harus dihadapi dengan cara-cara brutal dan sadis. Nah, cara-cara brutal dan sadis ini akan membawa penguasa melangkah ke kezoliman lainnya. Ketika penguasa sadar bahwa kebrutlan dan kesadisan terhadap rakyat telah menggoreskan luka perasaan yang dalam, tidak hanya luka fisik, maka sangatlah lumrah perlawanan sipil akan semakin berkobar. Sehingga, para penguasa tidak punya pilihan lain. Mereka harus melanjutkan cara-cara brutal dan sadis itu. Bahkan mungkin menjadi semakin brutal. Semakin sadis. Inilah titik yang sangat berbahaya. Orang sering menyebutnya ‘point of no return’. Yaitu, titik yang tidak punya putaran balik. Sebaiknya para penguasa berhati-hati. Jangan sampai terjebak melangkah ke titik ini. Taruhannya sangat tinggi. Mengapa? Karena ‘point of no return’ yang Anda ciptakan akan memicu ‘point of no return’ di pihak rakyat yang melancarkan perlawanan sipil. Rakyat yang menghadapi kebrutalan dan kesadisan merasa tidak punya alternatif. Rakyat bisa jadi akan merasa “diam berarti selesai dilindas UU Cilaka, melawan berarti menghadapi perlakuan brutal dan sadis”. Kalau rakyat sudah sampai ke sini, yaitu diam habis dan melawan pun selesai, itu sama dengan ‘point of no return’. Di titik ini, tentu rakyat akan memilih mana tindakan yang lebih berharga. Tidak mungkin mereka akan memilih diam. Karena, mereka tak rela UU Cilaka itu berlaku. Banyak rakyat yang melihat bahwa penerapan UU itu berarti mereka dan anak-cucu akan menjadi budak di negeri sendiri. Mereka akan menjadi jongos di rumah sendiri. Akan menjadi buruh yang tertindas. Bahwa mereka akan berada di bawah cengkeraman pemodal asing tanpa batas waktu. Inilah yang mereka bayangkan jika UU Cilaka diteruskan oleh penguasa. Rakyat melihat apsek-aspek bagus di UU Cilaka itu hanya ‘lip service’ belaka. Hanya mulut manis semata. Cuma tipu daya saja. Ini yang akan menguatkan kesimpulan ‘point of no return’ di benak rakyat. Nah, kalau rakyat menyimpulkan seperti ini dan pihak penguasa telah lebih dulu terjebak ke dalam posisi yang sama, yaitu sama-sama berada di titik ‘point of no return’ itu, bisa dibayangkan bagiamana dahsyatnya benturan energi kedua pihak. Bisa saja penguasa “menang” dalam benturan itu. Sebab, pihak penguasa memiliki keunggulan fisik. Misalnya, penguasa memiliki perangkat keras berupa personel keamanan yang terlatih dan bersenjata lengkap. Sementara rakyat tidak. Penguasa memiliki gas air mata, peluru karet dan peluru tajam, APD yang berstandar tinggi, kendaraan lapis baja, sepatu keras yang bisa menghancurkan wajah dalam sekali tendangan, dlsb. Sementara rakyat pendemo bukanlah orang yang memiliki peralatan tempur. Para penguasa juga memiliki superioritas untuk menegakkan hukum sesuai keinginan mereka. Misalnya, penguasa bisa mengatakan apa saja tentang orang-orang yang menentang mereka. Para penguasa berada di posisi untuk melakukan pendekatan intimidatif. Singkat kata, para penguasa bisa selalu menang. Tetapi, yakinlah, kemenangan pihak penguasa dalam benturan dengan rakyat, tidak akan bertahan lama. Sebab, rakyat yang melawan memiliki keunggulan psikis berupa moril dan moral. Rakyat bisa saja kalah secara fisik. Tetapi, mereka menang secara psikis. Mereka punya moril (semangat dan tekad keras) untuk menyelamatkan Indonesia. Mereka juga punya moral (akhlak) untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Moril dan moral yang orisinal itulah yang tak dimiliki oleh para penguasa. Kalau pun mereka punya, maka moril dan moral mereka itu palsu. Yang biasa diperjualbelikan. Moril penguasa adalah semangat oligarki yang mengutamakan kerakusan untuk menguasai kekayaan negara. Yaitu, moril yang berlandaskan pada kejahatan. Bagimana dengan moral penguasa? Jika dilihat dari tindakan brutal dan sadis yang dialami rakyat, maka moral penguasa adalah nilai-nilai premanisme yang mereka poles menjadi panduan “mulia” untuk menegakkan keamanan. Atas nama hukum, para penguasa tampaknya meyakini bahwa manghadapi rakyat pendemo dengan cara-cara preman, tidak bertengangan dengan nilai moral universal. Itulah sebabnya para penguasa akan selalu bisa menang. Tetapi, kemenangan itu akan menimbulkan luka nurani yang akan menjadi monumen kebencian. Inilah yang menyeramkan. Indonesia bakal menjadi “the land of perpetual enmity”. Akan menjadi “negeri permusuhan abadi". Penulis Wartawan Senior FNN.co.id.

Pak Presiden dan Pak Kyai, Kenapa Semua Harus Dibui?

by Fahri Hamzah Jakarta FNN - Kamis (15/10). Kalau penguasa mau mendengar, Jumhur dan Syahganda jangan ditangkap. Mereka adalah alumni ITB yang idealis. Saya kenal keduanya sudah sejak 30 tahun lalu. Mereka adalah teman berdebat Yang berkwalitas. Mereka dl korban rezim orba yg otoriter. Kok rezim ini juga mengorbankan mereka? Dulu saya menentang teori “crime control” dalam pemberantasan korupsi yang dianut KPK sebab saya khawatir ini akan jadi mazhab penegakan hukum di negara kita. Saya bersyukur melihat KPK lembali ke jalan hukum tapi sedih dengan ideologi lama itu di prektekkan penegak hukum lain. Inti dari “crime control” adalah penegakan hukum yg mendorong “tujuan menghalalkan cara” atau “end justifies the means”. Penegak hukum menganggap menangkap orang tak bersalah agar tercipta suasana terkendali. Padahal kedamaian dan ketertiban adalah akibat dari keadilan. Kalau melihat abjad dari kriminalitasnya, yang harus ditangkap duluan ya orang-orang yang terekam CCTV itu sebagai perusuh. Bukan kritikus Yang berjasa bagi demokrasi. Kalau kritik mereka dianggap memicu kerusuhan, kenapa tidak tangkap 575 anggota DPR yang bikin UU berbagai versi yang kemudian bikin rusuh? Ayolah, mari kembali kepada yg benar bahwa kegaduhan publik ada dasarnya. Kerusuhan dan pengrusakan fasilitas publik adalah kejahatan. Tapi kejahatan dan kritik tidak tersambung. Kriminalitas akarnya adalah niat jahat. Tapi kritik muncul sbg respon atas tata kelola yang gagal. Hukum tidak boleh menyasar para pengritik sementara perusuh dan vandalime belum diselesaikan. Apalagi menuduh mantan presiden segala. Sungguh suatu tindakan yang sembrono dan tidak punya etika. Mau apa sih kita ini? Mau adu domba siapa lagi? Mau ngerusak bangsakah kita? Malam ini dari kampung yg sepi saya bersedih. Rasanya ada yang aneh di seputar kekuasaan. Ada agenda yang menurut perasaan saya bukan agenda pemerintahan yang sah. Tapi kita semua hanya bisa menduga tanpa bisa menyebut nama sebab sebagai rakyat, salah ketik bisa masuk penjara. Saya hanya bisa kirim doa kepada pak presiden dan pak kyai. Semoga bisa jernih meihat realitas ini. Kita tidak bisa begini. Ayolah buka jalan damai dan rekonsiliasi. Kenapa sih susah amat diskusi. Kenapa sih semua harus berakhir di bui? Twitter @fahrihamzah 14/10/20 Penulis adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Menepis Pendapat Amien Rais Soal Kembali k UUD 1945 (Bagian-3)

by Mayjen TNI (Purn.) Prijanto Jakarta FNN – Rabu (14/10). ”Untuk membedakan dan mempermudah pemahaman, makan hasil amandemen UUD 1945 dalam artikel ini kita sebut UUD 2002”. Pada tulisan ketiga ini, ulasanya mengenai ada “Utusan Daerah, Utusan Golongan, Presiden/Wakil Presiden dipilih oleh Majelias Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi”. Andaikan kembali ke UUD 1945, maka MPR terdiri anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Bukan oleh rakyat. Sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi, kata Amien Rais. Berarti Amien Rais berpendapat UUD 2002 lebih baik dibanding dengan UUD 1945. Benarkah demikian? Strategic Assessment Pertama, Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas berdirinya organisasi yang bersifat sosial, ekonomi dan kebudayaan. Tidak bersifat politik, dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Gagasan Dr. Wahidin disambut Dr. Soetomo bersama mahasiswa kedokteran pribumi di Batavia (STOVIA) yang sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mereka mendirikan Budi Utomo, 20 Mei 1908, yang saat ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kedua. Kongres Pemuda II tanggal 27-28 Oktober 1928, melahirkan ikrar bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu Indonesia. Hadir pada kongres tersebut para utusan Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Khatolikee Jongelingen Bond, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan lain-lain. Tanggal 28 Oktober, kini kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ketiga, “dalam Negara Indonesia, maka Kepala Negara, pusat pemerintahan, pemerintah daerah dan pemerintahan persekutuan desa (negeri, marga, dan lain-lain) dipilih secara Timur dalam permusyawaratan yang disusun secara rakyat. Negara Rakyat Indonesia adalah pemerintah syuriyah, pemerintahan yang didasarkan atas permusyawaratan antar orang berilmu dan berakal sehat, yang dipilih atas faham perwakilan”. (Prof. Mr. Muhammad Yamin, 29/5/1945, Sidang BPUPKI). Keempat, “disini kita dapat membuktikan bahwa dalam permusyawaratan seperti sekarang ini yang maksudnya akan membereskan sesuatu perkara dengan jalan mempersatukan pendapat-pendapat yang bertentangan sehingga menjadi bulat. Tetapi persatuan dan kebulatan itu tak mungkin tercapai selagi masih ada watak yang suka apa-apa kehendak sendiri... Inilah misal yang terdapat pada umumnya orang yang mengajak, “marilah kita bermusyawarat!”. (Ki Bagoes Hadikoesoemo, 31/5/1945, Sidang BPUPKI). Kelima, “caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi Barat. Karena pilihan secara sistem demokrasi Barat itu berdasar atas faham perseoragan. Tuan-tuan sekalian hendaknya insaf kepada konsekuensi dari pendirian menolak dasar perorangan itu. Menolak dasar individualisme berarti menolak juga sistem perlementarisme. Menolak sistem demokrasi Barat, berarti menolak sistem yang menyamakan manusia satu sama lain seperti angka-angka belaka yang semuanya sama harganya”. (Prof. Mr. Dr. Soepomo, 31/5/1945, Sidang BPUPKI). Keenam, “kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial... Saudara-saudara badan permusyawaratan yang akan kita buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politiek democratie saja. Tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip, politiek rechtvaardighied dan sociale rechtvaardigheid”. (Ir. Soekarno, 1/6/1945, Sidang BPUPKI). Ketujuh, “sidang yang terhormat. Pada hari ini kita berada pada satu saat yang mengandung sejarah. Pada hari ini kita menyusun Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang kemerdekaannya kemarin, menurut kehendak rakyat, telah dipermaklumkan dengan proklamasi yang telah diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam setengah 12 (Nippon)”. (Ir. Soekarno, Ketua PPKI, 18/8/1945, Sidang PPKI). Rakyat, Permusyawaratan dan Perwakilan Untuk memahami Dasar Negara dan UUD 1945, tidak boleh hanya membaca teksnya saja. Tetapi nilai-nilai budaya yang melingkupi, sejarah perjuangan bangsa dan suasana kebatinan saat disusun, sangat diperlukan. Tujuh butir strategic assessment di atas, merupakan nilai-nilai yang mendasari sampai tersusunnya Dasar Negara dan UUD 1945. “The founding fathers” Muhamad Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Soepomo dan Soekarno memiliki nafas yang sama bahwa negara dibangun harus berdasar atas kepentingan rakyat dan pengambilan keputusan secara musyawarah dan perwakilan. Rakyat adalah ‘kunci’ dalam bernegara yang tidak boleh diabaikan. Kita harus menghargai kemajemukan yang ada di kehidupan rakyat. Budi Utomo dan organisasi pemuda yang melakukan Kongres Pemuda sebagai bukti negara bukan milik Partai Politik. Masih banyak komponen rakyat di luar Partai Politik. Kehadiran utusan dari daerah pada Kongres Pemuda II tanggal 27-28/10/1928, mencerminkan adanya budaya sistem perwakilan dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Mengapa demokrasi Barat yang dalam sidang BPUPKI untuk mencari dasar negara, semua tokoh bangsa menolaknya? Karena demokrasi Barat itu bukan budaya kita. Nilai-nilai yang disampaikan Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Soepomo dan Soekarno saat mencari Dasar Negara di sidang BPUPKI, digunakan sebagai bahan. Melalui musyawarah perwakilan, diputuskan Dasar Negara Republik Indonesia pada sidang PPKI, 18/8/1945, sebagaimana pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan kita namakan Pancasila. Kata kunci rakyat, musyawarah dan perwakilan, ternarasikan dalam Sila ke-4, “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Inilah demokrasi Indonesia, kata Bung Karno pada Sidang Uumum PBB tahun 1960. Baca “Dwi Azimat Bangsa Indonesia Versus Pikiran Filosof Bertrand Russell, Menepis Pancasila Tidak Ada di UUD 1945” (Google) Makna Presiden Mandataris MPR Nilai-nilai Pancasila mengalir ke dalam pasal-pasal UUD 1945 secara mantik. Sila ke-4 mengalir ke dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2). Bahwasannya, Kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR yang terdiri anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. MPR memegang kekuasaan negara yang tertinggi, menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Presiden dipilih MPR. Tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Wajib menjalankan putusan-putusan MPR dan harus menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh MPR. Karena itulah Presiden disebut “Mandataris MPR”. Sedangkan UUD 2002, MPR bukan penjelmaan rakyat Indonesia. Nyaris isinya orang Parpol, anggota DPR dan DPD. Parpol yang punya hak ajukan calon Presiden/Wapres. Itupun tidak adil. Ketika ada “Presidential Threshold”, partai gurem terpaksa “membebek”. Beda dengan di UUD 1945, Utusan Daerah dan Utusan Golongan juga memiliki hak. Pemilihan Presiden/Wapres melalui MPR jauh dari konflik. Jauh dari perpecahan dan rusaknya sosial budaya di masyarakat. Dalam kaitan kekuasaan Presiden membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, untuk pengujian undang-undang bisa dilakukan MA. Berarti, kita tidak perlu MK. Kisruh UU Cipta Kerja mewarnai pro dan kontra di pertengahan Oktober 2020. Prof. Jimly pun berkomentar “……, bagaimana logikanya Presiden mau menggunakan hak prerogatif bikin Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang menjadi ambisi pribadinya, dan sudah berhasil disetujui DPR” (Jpnn.com/news, 11/10/2020). Disini tidak mengulas kisruh UU Cipta Kerja. Hanya ingin berpendapat bahwa untuk kelak kemudian hari. Apabila Presiden/Wapres masih dipilih langsung, tidak menutup kemungkinan, Presiden/Wapres bisa tersandera Parpol dan kekuatan tertentu. Akibatnya, kebijakannya bisa sebagai ambisinya ataupun kepentingan kelompok. Tidak bisa untuk rakyat secara berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakinilah, sistem di UUD 1945 lebih baik dan sesuai Pancasila. MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, dan memilih Presiden/Wapres, sehingga Presiden memiliki surat Ketetapan Jabatan sebagai Presiden. Ketetapan MPR tentang jabatan sebagai Presiden/Wapres tentu memiliki legalitas lebih bergengsi dibanding hanya Ketapan KPU sebagi pemenang Pemilu. Presiden mandataris MPR tentu selalu berpikir untuk rakyatnya. Jauh dari ambisi pribadi/golongan. Rakyat bisa dan berhak mengontrol Presiden lewat MPR. Jadi tidak perlu takut dan ragu untuk kembali ke UUD 1945. Selanjutnya kita sempurnakan dengan adendum. Persoalan HAM dan kelestarian NKRI yang dikhawatirkan Amien Rais, akan kita bahas pada artikel bagian-4 selanjutnya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Insya Allah, amin. Penulis adalah Wagub DKI Jakarta 2007-2012 & Rumah Kebangkitan Indonesia.

Kata Ali Ngabalin, Pendemo “Sampah Demokrasi”

by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Rabu (14/10). “Sampah Demokrasi”. Itu adalah ucapan Tenaga Ahli Utama Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin untuk menyebut peserta aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sampah demokrasi satu ungkapan yang cukup menyentak. Aksi unjuk rasa di masa Covid dinilai Ali Ngabalin sebagai “sampah demokrasi”. Sampah itu sebutanag untuk barang-barang sisa, bekas pakai, busuk dan yang tidak lagi berguna. Dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah. Agar tidak berbau busuk, biasanya sampah tersebut ada yang dibakar. Ungkapan sampah demokrasi tentu tidak layak terlontar dari orang berpendidikan. Hanya pantas untuk diucapkan oleh "bukan anak sekolahan". Unjuk rasa bukan saja peroslan Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi juga kegiatan yang sangat mulia dan berani tinggi dalam sebuah negara demokrasi. Nilai universal adalah memberi penghargaan atas hak warga negara untuk berunjuk rasa. Hanya negara dengan pemimpin pengecut yang anti terhadap demokrasi, yang mau menumpas unjuk rasa. Tidak ada sampah dalam hal yang baik, meskipun itu dalam situasi berat. Ketika Covid 19 menghalangi, terobosan seperti unjuk rasa untuk suatu tujuan yang mulia dan bernilai tinggi adalah bentuk rela berkorban dan heroisme. Melawan siapa saja pemimpin yang zilom jahat adalah hak dan kewajiban yang sangat mulia. Korbannya mendapat tempat mulia di hadapan Allah Subhanahu Wata’ala. Ali Ngabalin dengan sinis menekankan opsi Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya jalan hukum. Sepertinya ini adalah langkah logis. Tetapi disamping adanya hak untuk meragukan integritas para hakim di Mahkamah Konstitusi, juga MK kini sudah terkebiri untuk pasal yang berkaitan dengan eksekutorialnya. Unjuk rasa dan demontrasi tidak lain merupakan upaya politik yang dilindungi hukum yang disediakan oleh setiak negara demokrasi kepada warga negaranya. Tujuanya untuk menyapaikan sikap dan pendapat atas keluarnya sebuah produk politik atau hukum, seperti Peraturan Pemerin tah Pengganti Undang-Undang (Perppu) misalnya. Atau mungkin saja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyadari bahwa putusan yang diambilnya itu cacat hukum sehingga terjadi perdebatan politik baru. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah aturan yang berbahaya untuk rakyat Indonesia. Juga dan dapat merusak banyak bidang sosial kemasyarakatan. Karenanya wajar jika rakyat Indonesia yang terdiri dari para buruh, mahasiswa, pelajar ulama, para Guru Besar dan aktivis lainnya mereaksi kera untuk mendesak pembatalan. Undang-Undang ini dibuat hanya untuk kepentingan para oligarki, korporasi dan konglomerasi busuk, licik, picik, culas dan tamak. Namun yang dirasakan aneh adalah Pemerintah seperti bebal dan budeg. Pemerintah cenderung menafikan aspirasi dari mayoritas rakyat Indonesia. Bahkan melakukan banyak penangkapan terhadap para demontran. Akibatnya yang timbul adalah, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat menjadi terusik. Untuk jangan seenak perutnya Tuan Ali Ngabalin mengatakan bahwa unjuk rasa itu sebagai “sampah demokrasi”. Jangan-jangan kita sendiri yang sok apik tersebut adalah sampah yang sebenarnya. Kata orang kampong, “mulut senang memukul badan” Jangan-jangan siapapun orangnya yang bergelantungan di pagar istana atau menjadi penonton semata, maka bisa jadi orang tersebut adalah sampah tirani atau sampah oligarkhi. Dan yang lebih mendekati ya sampah fulusi masyarakat. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Habib Riziek Pulang, Mau Pimpin Revolusi?

by Tony Rosyid Jakarta FNN – Rabu (14/10). Berita di Republika online mengejutkan publik. Bahwa cekal Habib Rizieq Shihab (HRS) dicabut oleh pemerintah Arab Saudi. Dampkanya, HRS akan segera pulang. Infoermaso ini disampaikan Ketua Umum Front Pembela Indonesia (FPI), KH Sobri Lubis atas mobil komando saat demo di depan patung kuda kemarin (13/10). Kapan persisinya HRS pulang? Kabarnya, dalam waktu dekat. Bisa minggu ini. Bisa juga minggu depan. Sepertinya, HRS akan mempertimbangkan situasi politik dan eskalasi demo yang berlangsung akhir-akhir ini di sejumlah kota-kota besar tanah air. Tepatnya, nunggu momentum yang pas. Kepulangan HRS untuk memimpin revolusi, kata Ketua Umum FPI KH Sobri Lubis. Maksudnya? Tentu saja bukan revolusi mental ala Jokowi. Bukan revolusi industri ala Inggris. Bukan pula revolusi politik model Perancis atau revolusi berdarah ala komunis. Lalu? Kalau dihubungkan dengan sejumlah narasi HRS selama ini, dimana pendiri FPI ini berulangkali meminta presiden Jokowi mundur, maka revolusi yang dimaksud sepertinya "revolusi Jokowi mundur". Itu nggak makar ya? Refly Harun, ahli hukum tata negara bilang, itu bukan makar. Tidak yang melanggar hukum. Namanya juga tuntutan. Dari mobil komando demo 13 Oktober kemarin, kendaraan yang digunakan oleh ketua FPI untuk mengumumkan kepulangan HRS, ada spanduk bertuliskan tuntutan Jokowi mundur. Spanduk semacam ini sudah beberapa kali ada di mobil komando saat FPI turun demo. Artinya, HRS dan FPI konsisten meminta Jokowi mundur. Selama ini, nggak ada yang mengejutkan, baik narasi HRS maupun spanduk FPI terkait tuntutan Jokowi mundur. Bukan sesuatu yang wah dan membuat masyarakat kaget. Kenapa? Sudah lama didengungkan, dan sampai hari ini Jokowi masih tetap presiden. Nggak mundur! Bagaimana jika kelak tuntutan agar "Jokowi mundur" tersebut disampaikan langsung oleh HRS di tengah lautan massa pelajar, mahasiswa, buruh dan umat Islam yang demo terkait UU Omnibus Law? Apakah akan punya efek kejut? Setuju tidak setuju, suka tidak suka, saat ini HRS adalah maestro gerakan moral. Pertama, HRS sangat konsisten. Terus ambil posisi sebagai oposisi dan menjadi pihak yang selalu mengkritisi pemerintah. Kedua, HRS punya keberanian yang stabil untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Ketiga, punya massa terstruktur dan militan. Jelas pendukungnya. Sekali HRS instruksikan demo, ribuan hingga jutaan massa akan turun. Ini fakta. Bukan mengaram bebas.com. Soal ini, HRS belum bisa ditandingi oleh siapapun di Indonesia. Keempat, gak punya ambisi. Baik untuk menjadi presiden, apalagi menjadi menteri pertahanan. Tidak! Publik menilai, HRS sangat berpengaruh. Beberapa tahun lalu, tiga kali saya jumpa HRS di rumahnya di Makkah, selalu bertemu dengan orang-orang partai dan calon kepala daerah. Mereka datang untuk minta dukungan. Ini bukti betapa besar pengaruh HRS bagi masyarakat Indonesia. Kesan saya, tokoh yang satu ini memang smart. Sangat luas wawasannya. Yang paling penting lagi HRS mengantongi banyak informasi yang menunjukkan bahwa Imam Besar ini punya banyak jaringan. Rencana kepulangan HRS kali ini, pasti sudah dikalkulasi. Ada situasi dimana kekecewaan rakyat berada pada titik paling puncak. Jika demo KPU hanya melibatkan pendukung Prabowo, UU KPK dan Minerba melibatkan mahasiswa, UU Corona melibatkan elit intelektual, RUU HIP melibatkan MUI, ormas dan umat Islam, maka UU Omnibus Law Cipta Kerja ini telah menyedot perhatian serta emosi seluruh elemen bangsa. Emosi itu tidak saja dari pelajar, mahasiswa, buruh, kaum akademisi dan umat Islam. Semua komponenn bangsa marah dan turun ke jalan. Lalu kemana TNI yang katanya anak kandung rakyat itu akan berpihak nantinya? Soal ini juga penting untuk bahan analisis selanjutnya. Beberapa kali demo UU Omnibus Law Cipta Kerja sukses menghadirkan massa yang sangat besar. Buruh demo, massa yang turun sangat besar. Mahasiswa demo, jumlah massa yang turun juga sangat besar. Dan 13 oktober kemarin, FPI, PA 212 dan GNPF juga menurunkan massa yang sangat besar. Dan semua demo ini berakhir dengan kericuhan dan penangkapan. Jika dengan kericuhan dan penangkapan sejumlah tokoh dan demonstran sebagaimana yang terjadi juga pada peristiwa demo-demo sebelumnya berhasil menekan massa dan membuat demo-demo akhirnya berhenti, maka pemerintah, dalam konteks ini Jokowi sebagai kepala negara akan aman sampai 2024. Kecuali ada peristiwa lain yang lebih dahsyat, terutama krisis ekonomi. Namun, jika penangkapan terhadap demonstran dan para tokoh tidak mampu meredam demo. Tetapi sebaliknya, justru mendorong eskalisai demo makin membesar, maka akan menjadi persoalan yang bakal serius buat rezim saat ini. Dalam situasi seperti itu, kepulangan dan kehadiran HRS di tengah berlangsungnya demonstrasi bisa memberi efek kejut. Bahkan revolusi ala HRS "tidak menutup kemungkinan" benar-benar bisa terjadi. Kalau revolusi ala HRS terjadi, bagaimana next? Tunggu analisis berikutnya. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.

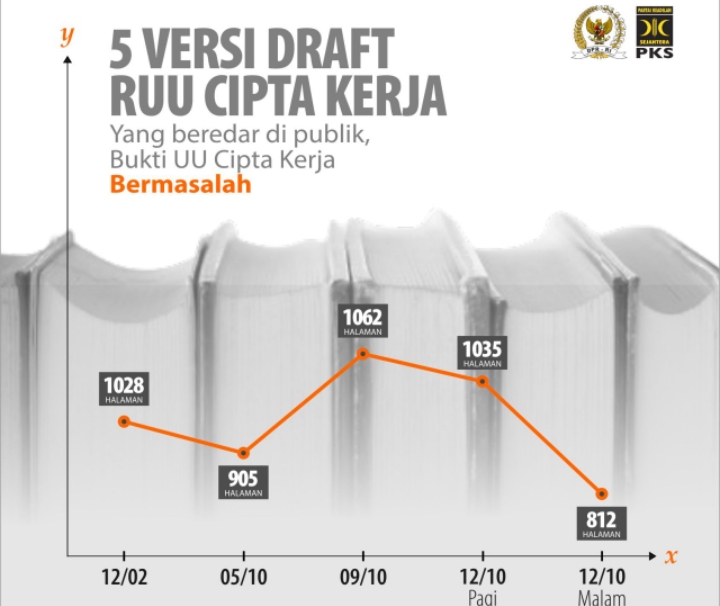

Polemik UU Omnibus Law: Banyak Versi untuk Tutupi Sesuatu?!

by Mochamad Toha Jakarta FNN - Rabu (14/10). Mana naskah final UU Omnibus Law atau Cipta Kerja yang benar dan asli? Setelah beredar naskah setebal 1.035 halaman yang telah dikonfirmasi sebagai naskah final, kini beredar lagi naskah setebal 812 halaman. Bagaimana dengan naskah lainnya? Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar kembali membenarkan versi 812 halaman ini. Menurut Indra, perubahan ini terjadi karena perubahan format kertas dari ukuran A4 menjadi ukuran legal. “Iya delapan ratus dua belas halaman. Kan tadi pakai format A4, sekarang pakai format legal jadi 812 halaman,” kata Indra ketika dihubungi, Senin, 12 Oktober 2020, seperti dilansir dari Tempo.co, Senin (12 Oktober 2020 20:56 WIB). Indra mengatakan naskah itu belum dikirim ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun ia tidak merinci apakah naskah itu sudah siap dan rampung diteken para ketua kelompok fraksi (Kapoksi) Badan Legislasi serta pimpinan DPR. Indra juga tak merinci saat ditanya adanya kemungkinan perubahan substansi dari naskah teranyar ini. Dia mempersilakan hal itu ditanyakan kepada pemerintah. “Saya enggak bisa bicara substansi, saya administrasi saja,” kata Indra. Tempo pun memeriksa naskah UU Cipta Kerja versi 812 halaman. Dalam naskah terbaru ini ada penambahan di antara Bab VIA, Bab VI, dan Bab VII. Bab ini yang mengatur tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi. Bab VIA ini terdiri dari enam pasal. Ada tiga pasal tambahan, yakni Pasal 156A, Pasal 156B, dan Pasal 159A. Kemudian ada penambahan dan perubahan ayat pada Pasal 157 dan 158. Pada Senin pagi tadi, Indra mengonfirmasi naskah setebal 1.035 halaman yang disebut akan dikirim ke Presiden Jokowi. Naskah itu pun memuat sejumlah perbedaan dari naskah setebal 905 halaman yang sebelumnya beredar pada Senin, 5 Oktober 2020. Sepekan sejak disahkan oleh DPR dan pemerintah pada Senin (5/10/2020), belum ada naskah final UI Cipta Kerja. Pada Kamis (8/10/2020), anggota Baleg DPR Firman Soebagyo berujar, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan pada RUU Cipta Kerja. “Artinya, bahwa memang draf ini dibahas tidak sekaligus final, itu masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan,” kata dia. Dikutip dari Kompas.com, Senin (12/10/2020), beredar juga draf UU Cipta Kerja dengan versi terbaru. Kali ini, terdapat draf berjumlah 1035 halaman. Di halaman terakhir, terdapat kolom untuk tanda tangan pimpinan DPR Aziz Syamsuddin. Sebelumnya, Senin, 5 Oktober, beredar dokumen yang berjudul “5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja-Paripurna”. Dokumen tersebut berjumlah 905 halaman. Sementara itu, dalam situs DPR (dpr.go.id), draf RUU Cipta Kerja yang diunggah berjumlah 1.028 halaman, tetapi tidak memiliki tanggal yang jelas. Misteri naskah final ini menambah daftar kritikan publik terhadap UU Cipta Kerja yang sejak awal menuai kontroversi. Sampai detik ini mana draf yang benar belum juga terang betul. Meski Sekretaris Jenderal DPR melansir draf UU Cipta Kerja (versi 1.035 halaman) yang dimuat berbagai media dan disebut sebagai “yang dibahas terakhir” dan “dikirim ke Presiden”. Sebelumnya beredar versi 1.028 halaman yang dipajang di laman Kemenko Perekonomian tanggal 7 Mei 2020. Lalu versi 905 halaman yang beredar setelah Rapat Paripurna DPR 5 Oktober 2020 menyetujui. Ada juga versi 9 Oktober 2020 setebal 1.062 halaman. Jika pihak DPR dan pemerintah atau para pendukungnya berkata semua versi itu substansinya sama hanya ada perubahan format dan titik-koma sehingga jumlah halamannya berbeda, tulis Agustinus Edy Kristianto, tentu saja ini Anda layak curiga. Beda adalah beda. Sama adalah sama. Bahkan perubahan titik atau koma pun mempengaruhi arti atau makna. Jangan main-main dan menganggap remeh hal itu dalam suatu pembentukan regulasi yang akan mengikat kita semua. Lagipula kenyataannya setiap versi terjadi perubahan substansial. NU Circle yang memang memelototi sektor pendidikan menemukan dugaan ‘ketidakjujuran’ pernyataan Sekjen DPR bahwa versi 1.035 halaman (12 Oktober 2020) dan versi 905 halaman (5 Oktober 2020) substansinya sama hanya perubahan pada titik-koma. Nyatanya, ia mengubah substansi. Draf versi 1.035 halaman terdapat penjelasan Pasal 65 Ayat (1) yang justru persis sama dengan versi 1.052 halaman (9 Oktober 2020). ‘Triknya’ adalah dalam versi 1.052 dan 1.035 halaman terdapat penjelasan Pasal 65 Ayat (1) yang isinya tentang perizinan usaha pendidikan yang hanya berlaku di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), persis dengan pernyataan Presiden saat klarifikasi hoaks (9 Oktober 2020). Tempo melaporkan sebuah peristiwa yang terjadi pada Rabu, 7 Oktober 2020 (2 hari setelah Rapat Paripurna) di ruang Badan Legislasi DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pasal 253 tentang Revisi UU 1/2009 tentang Penerbangan diubah. Petugas menghapus kata “heliport” di belakang frasa “tempat pendaratan dan lepas landas helikopter”. Detikcom (Senin, 12 Oktober 2020) melaporkan perubahan kata “paling banyak” dalam Pasal 156 Ayat (2) yang mengatur tentang pesangon, yang berbeda antara versi 905 halaman dan 1.035 halaman. Ini indikasi dugaan yang sangat kuat bahwa antara rentang waktu Rapat Paripurna 5 Oktober 2020 sampai hari ini, naskah itu mengalami perubahan Bukan hanya perubahan titik-koma melainkan Perubahan Substansi yang mempengaruhi Arti. Tindakan itu memiliki konsekuensi hukum dan politik yang sangat serius. Para pelakunya bisa dipidana. Kedudukan hukum dan kredibilitas produk hukum ini pun berpotensi cacat dan patut dibatalkan seluruhnya baik melalui mekanisme uji formil di MK, Executive Review, maupun Legislative Review. Dalam status sebelumnya, Edy Kristianto telah mengatakan tentang proses pembentukan UU Cipta Kerja yang diduga bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik terutama asas keterbukaan. Permasalahan draf RUU yang cenderung ditutup-tutupi juga telah diungkapkan Prof. Satya Arinanto pada 29 April 2020 ketika RDPU dengan DPR. UU ini juga cenderung berpihak kepada pengusaha, dibuktikan dengan pembentukan Satgas yang didominasi pengusaha. Bahkan seorang anggota Satgas melapor ke Ombudsman RI mengenai adanya keharusan menandatangani pernyataan tidak mengungkapkan draf RUU kepada pihak luar. UU Cipta Kerja sangat-sangat strategis dan penting. Mengatur banyak hal mulai dari Migas, Minerba, Ketenagalistrikan, Kelautan, Pers, Penyiaran, Pajak, Kepailitan, dan banyak lagi. Jadi, “Jangan dianggap sepele sekadar titik koma,” tegasnya. Yang jelas, jika ada yang berkata UU Cipta Kerja sangat urgent untuk menarik investasi demi lapangan kerja bagi 22 juta pengangguran, jangan mudah percaya. Skeptislah, karena itu bisa jadi pemanis belaka. Edy Kristianto juga menyoroti pembentukan lembaga baru melalui UU ini yakni Lembaga Pengelolaan Investasi-LPI (Pasal 165 draf versi 1.035 halaman). “Ini norma baru usulan pemerintah yang bisa ditelusuri dari Naskah Akademik,” tulisnya. Lembaga ini akan mendapatkan modal awal paling sedikit Rp15 triliun berupa Dana Tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN/PT, dan saham milik negara pada BUMN. Dalam hal modal berkurang secara signifikan, pemerintah bisa menambah kembali modal. Lembaga ini kuat kedudukannya dan hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang. Mimpinya ingin meniru superholding BUMN seperti Temasek (Singapura) dan Khazanah (Malaysia), seperti yang dulu digaungkan dalam kampanye Pilpres. Tapi ingat, ini wilayah panas yang sinyal kuat potensi korupsinya tinggi. Investasi bisa untung, bisa rugi dan bagaimana status keuangan negara di situ, bagaimana pula pertanggungjawaban pidananya. Belum lagi kredibilitas pengelolanya. “Bagaimana jika dimanfaatkan selayaknya bisnis manajemen aset swasta, yang sebagian besar aktornya saya amati dominan berperan dalam pembentukan UU ini,” ujarnya. Yang jelas, jika ada yang berkata UU Cipta Kerja sangat urgent untuk menarik investasi demi lapangan kerja bagi 22 juta pengangguran, jangan mudah percaya. Skeptislah, karena itu bisa jadi pemanis belaka. Edy Kristianto mengingatkan, UU Cipta Kerja bisa juga kita curigai menjadi alat segelintir orang untuk menjadi broker investasi asing dengan menjual kekayaan negara ini. “Lapangan kerja bagi pengangguran belum terwujud, tapi pundi-pundi harta orang-orang itu sudah gemuk terlebih dulu,” katanya. Melansir Koran Tempo, Selasa (13/10/2020), munculnya sejumlah versi UU Cipta Kerja dengan sejumlah perubahan pada subtansi pasal setelah disahkan DPR dalam paripurna pada 5 Oktober 2020 menjadi tanda cacat formal. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan perubahan subtansi setelah pengesahan menunjukkan rendahnya legitimasi dalam perumusan Undang-undang tersebut. “Dari sisi legal, itu sudah melanggar,” katanya seperti dikutip Koran Tempo. Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011, DPR memiliki waktu 7 hari untuk merapikan draf UU yang disahkan kepada Presiden Jokowi. Tapi, menurut UU, yang boleh diubah hanya kesalahan ketik dan penyesuaian format tulisan. Perubahan subtansi tidak diperkenankan karena bakal mengubah materi Undang-undang. “Mengubah satu ayat pun tidak boleh. Itu sama dengan pencurian pasal,” ujarnya. *** Penulis wartawan senior FNN.co.id

IPW: Penangkapan Aktivis KAMI Hanya Manuver untuk Memancing Gatot

by Neta S Pane Jakarta FNN - Rabu (14/10). Selama rejim Jokowi berkuasa, penangkapan petinggi KAMI kemarin adalah penangkapan aktivis kritis yang kelima kalinya. Empat penangkapan terdahulu dengan tuduhan makar. Tapi akhirnya semua tertuduh dibebaskan. Kasusnya tidak sampai dilanjutkan ke pengadilan. Padahal tuduhannya sangat serius, yakni makar. Tapi kok tidak lanjut ke pengadilan. Sebab rejim Jokowi pun tidak yakin dengan tuduhan makarnya, sehingga setelah ditahan beberapa Minggu para aktivis kritis tsb dibebaskan semuanya. Jadi tiga penangkapan terdahulu yg dilakukan rejim Jokowi hanyalah sekadar traphi kejut buat para aktivis kritis dan buat proses demokrasi. Bagaimana dgn penangkapan Syahganda Cs atau para petinggi KAMI? Ind Police Watch (IPW) menilai, kasus Syahganda Cs setali tiga uang dengan kasus makar terdahulu. Artinya, semua itu tak lain hanya sekadar traphi kejut untuk para pengikut KAMI di tengah maraknya aksi demo buruh yang menolak UU Ciptaker yang kontroversial. IPW melihat, Sejak semula rejim Jokowi sudah mengincar pergerakan dan manuvet KAMI, yang dianggap cenderung menjengkelkan. Berbagai aksi penolakan di berbagai daerah sudah "dilakukan" tapi aktivis KAMI tetap "bandel" untuk bermanuver. Untuk menangkap mereka tidak ada alasan yang tepat. Sebab ujuk ujuk menangkap mereka pasti akan ramai ramai dikecam publik. Sehingga pas ada momentum aksi demo menolak UU Ciptaker, penangkapan terhadap para petinggi KAMI pun dilakukan. Penangkapan ini sama seperti dilakukan rejim Jokowi terhadap Hatta Taliwang cs mapun Eggi Sudjana cs yang dilakukan saat akan terjadinya aksi demo besar di periode pertama pemerintahan Jokowi. Begitu juga saat ini, saat penangkapan terhadap Syahganda Cs dilakukan, saat itu sedang maraknya aksi demo maupun rencana demo besar. Ada tiga tujuan penangkapan Syahganda Cs. Pertama untuk mengalihkan konsentrasi buruh dalam melakukan aksi demo dan menolak UU Ciptaker. Kedua, memberi teraphi kejut bagi KAMI dan jaringannya agar tidak melakukan aksi aksi yang "menjengkelkan" rejim Jokowi. Ketiga, menguji nyali Gatot Nurmantio sebagai tokoh KAMI, apakah dia akan berjuang keras membebaskan Syahganda Cs atau tidak. Jika dia terus bermanuver bukan mustahil Gatot juga akan diciduk rejim, sama seperti rejim menciduk sejumlah purnawirawan di awal Jokowi berkuasa di periode kedua kekuasaannya sebagai presiden. Jika melihat tuduhan yang dikenakan kepada Syahganda Cs tuduhan itu adalah tuduhan ecek ecek dan sangat lemah serta sangat sulit dibuktikan. Sehingga IPW melihat kasus Syahganda Cs ini lebih kental nuansa politisnya. Sasarannya bukan untuk mencegah aksi penolakan terhadap UU Ciptaker tapi lebih kepada manuver untuk menguji nyali Gatot Nurmantio. Sehingga pada ujungnya nanti Syahganda Cs diperkirakan akan dibebaskan dan kasusnya tidak sampai ke pengadilan seperti empat kasus makar terdahulu, terutama kasus Hatta Taliwang cs. Penulis Ketua Presidium Indonesia Police Watch

Sintong Panjaitan, Sama Ngawurnya Dengan Luhut

by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Rabu (14/10). Adalah Sintong Panjaitan yang berkoar-koar bahwa komunis sama sekali sudah tidak ada. Lanjut Sintong, komunis sudah habis di dunia. Buta sekali rupanya Sintong Panjaitan ini. Dia seolah-olah tidak bisa melihat ada Partai Komunis Cina. Apakah Republik Rakyat Cina (RRC) itu ideologi komunisnya sudah berubah jadi ideologi agama? Tidak juga boss Sintong. Masih tetap komunis tuh. Walaupun begitu, RRC tidak mengurung diri di rumahnya. Tidak me-lockdown negerinya. Justru sekarang negara komunis tersebut sedang giat-giatnya mengembangkan pengaruh dan kekuasaannya. Hegemoni Cina luar biasa terbangun di berbagai belahan dunia. Bahkan warganegara bangsa lain yang keturunan Cina diakui dan dijadikan jaringan kepentingan politiknya. Begitu juga dengan Partai Komunis Cina yang mencanangkan jaringan kepada orang-orang Cina diaspora. Sementara program One Belt One Road (OBOR) membuat Cina bercahaya di mana-mana. Indonesia termasuk yang tertipu, karena telah menjadikan Cina sebagai Mbah, bahkan menjadi berhala. Masyarakat melihat liason officernya (LO) adalah Bapak Menteri Kordinator Maritim an Investasi Jendral kehormatan NTI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan, yang biasa dibilang “Opung”. Sangat berani Bapak kita ini membela Cina dengan investasi jor-jorannya. Luhut Binsar Panjaitan membutakan diri terhadap kemungkinan komunis Cina bakal menungganggi investasinya di Indonesia. Sikap Luhut ini sama dengan Sintong Panjaitan, yang menantang rakyat untuk tunjukan sepuluh orang saja yang komunis. Komunis sudah tidak ada sergah Sinting. Sikap Luhut Panjaitan dan Sintong Panjaitan ini berbeda dengan dua Jenderal TNI lainnya, yakni Ryamizard Ryacudu dan Gatot Nurmantyo . Dua Jendral TNI (Purn.) benaran ini (bukan Jendral Kehormatan maksudnya) selalu berpidato, dan mengingatkan masyarakat Indonesia tentang keberadaan faham Komunis dan bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Ryacudu bahkan menuding mereka yang ribut tidak ada komunis jangan-jangan dia yang komunis. Umat Islam tentu saja lebih percaya pada Ryacudu dan Gatot dari pada Luhut dan Sintong. Sebab Ryamizard dan Gatot ingin menjahit bangsa dari keretakan dan perpecahan akibat ulah komunis yang gemar memfitnah dan memecah-belah rakyat. Sementara Sintong dan Luhut justru seperti melepas jahitan, agar bangsa abai terhadap kerja komunis yang memecah belah sesama anak bangsa. Aneh untuk tidak mewaspadai faham komunis dan neo PKI dengan dukungan Cina yang dapat bereinkarnasi kembali. Ingat bahwa dulu juga banyak komunis menyusup di tentara. TNI saja telah dibuat retak. Pernyataan bahaya bagi bangsa saat ini adalah bahwa komunis itu sudah tidak ada. "Sudah kapok komunis di Indonesia" kata Sintong. Jaminan apa yang bisa diberikan pada bangsa dan rakyat Indonesia boss Sintong? Rakyat, khusunya umat pasti tidak akan percaya pada omongan Sintong atau Luhut. Pada Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) saja yang ditolak umat Islam, karena diindikasi berbau komunis, rezim sekarang yang didukung para jenderal "abu-abu" diam saja. Tidak ada suara apa-apa. Hanya bisanya diam dan diam. Tidak mau membuktikan bahwa dirinya merah putih yang siap membela Pancasila yang sah. Pancasila 1 Juni 1945 malah dibiarkan berkibar. Para jenderal "abu-abu" ikut menuduh "Orde Baru" kepada masyarakat yang berteriak kembalikan negara pada Pancasila dan UUD 1945 18 Agustus 1945. Memang komunis itu sangat nyaman hidup di masa Orde Lama, saat Soekarno berkuasa dan bersahabat sangat dekat dengan PKI. Hancurnya PKI membawa dendam. Tapi sejarah tak bisa dibantah. Sintong Panjaitan sama saja dengan Luhut Panjaitan. Yang seperti lupa bahwa Jenderal DI Panjaitan dahulu telah menjadi korban dari kebiadaban PKI dan faham komunis. Tangan yang dipakai adalah juga tentara yang tidak pernah mengaku komunis yang bernama Cakrabirawa. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Penangkapan Syahganda Nainggolan,Yuridis Atau Politis?

by Dr. Abdul Chair Ramadhan SH. MH. Jakarta FNN – Rabu (14/10). Sebagaimana berita yang beredar luas di media sosial, Surat Perintah Penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan didasarkan pada adanya Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Diketahui bahwa Laporan Polisi itu dibuat tanggal 12 Oktober 2020. Sementara Surat Perintah Penyidikan diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2020. Seiring dengan itu penangkapan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020. Menjadi pertanyaan, begitu cepatnya Sprindik dibuat. Hanya berselang satu hari dari Laporan Polisi. Begitu juga dengan penangkapan di tanggal yang sama dengan keluarnya Surat Perintah Penyidikan. Kondisi demikian, tidaklah lazim dan sulit untuk dapat dimengerti dalam ilmu Hukum Acara Pidana. Penangkapan menunjuk pada seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Terhadap tindakan penangkapan harus ada terlebih dahulu minimal dua alat bukti terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, dalam proses penyidikan yang mengarah kepada penangkapan dipersyaratkan harus adanya minimal dua alat bukti. (Pasal 1 angka 20 Jo Pasal 17 KUHAP). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti tersebut yakni Surat, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli (Pasal 184 KUHAP). Disini dipertanyakan apakah minimal dua dari tiga alat bukti tersebut sudah diperoleh oleh penyidik? Mengingat Sprindik diterbitkan sehari setelah Laporan Polisi dibuat. Tentunya menimbulkan keraguan publik. Target a apa yang dicapai Polisi? Apakah yang penting bisa menahan Syahganda Nainggolan, salah satu Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)? Supaya Presiden Jokowi senang? Mahkamah Konstitusi juga menentukan bahwa sebelum penetapan status tersangka, harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Hal ini merupakan bagian penting dari proses penetapan tersangka. Menurut Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan calon tersangka dilakukan untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang. Tuajuannya, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dapat memberi keterangan secara seimbang. Pemeriksaan calon tersangka ini penting. Untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup. Pemeriksaan calon tersangka dan keberadaan minimal dua alat bukti bersifat kumulatif, bukan alternatif. Tegasnya, keduanya merupakan satu kesatuan atau berpasangan, dan oleh karenanya tidak terpisahkan. Apakah yang bersangkutan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang disangkakan? Dalam pemberitaan yang diketahui publik, Syahganda nainggolan diduga melakukan tindak pidana Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Patut untuk diketahui, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik materil dengan menunjuk frasa “untuk menimbulkan”. Apakah telah nyata sungguh-sungguh terjadi timbulnya kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) kapan dan dimana? Dengan demikian, harus terwujud adanya akibat timbulnya kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan SARA. Tidak dapat dibenarkan adanya penafsiran, bahwa pemerintah maupun partai politik dan badan hukum, termasuk dalam dalam pengertian Antargolongan. Golongan disini adalah golongan penduduk berdasarkan Hukum Tata Negara. Kemudian, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, tidaklah berdiri sendiri. Melainkan terkait dan berpasangan dengan Ayat (1). Pada Ayat (1), seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong adalah memang berasal dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, disebutkan “dengan sengaja” menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dirinya memang menghendaki dan mengetahui perbuatannya, termasuk akibatnya. Adapun pada Ayat (2) seseorang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dalam kualitas “patut menyangka” bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Kualitas patut menyangka terhubung dengan adanya berita atau pemberitahuan bohong dari orang lain yang ia terima untuk kemudian dirinya turut memberitakan atau memberitahukannya kepada masyarakat. Dengan kata lain, delik Ayat (1) berpasangan dengan Ayat (2). Keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut? Lebih dari itu Ayat (1) tergolong delik materil dengan frasa “menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”. Keonaran disini identik dengan kerusuhan. Apakah pula kerusuhan di masyarakat itu sungguh-sungguh sudah terjadi sebelum yang bersangkutan dilakukan penangkapan? Penangkapan terhadap sejumlah aktivis, selain Syahganda Nainggolan, juga ada Anton Permana, Jumhur Hidayat dan yang lainnya, kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan dari aksi 13 Oktober 2020 (Penolakan Undang-Undang Cilaka). Ketiga aktivis tersebut merupakan pengurus KAMI. Oleh karena itu, pertanyaan seriusnya adalah, apakah penangkapan tersebut murni berdasarkan hukum? Atau justru mengandung kepentingan politik? Wallahu ‘alam bishawab. Penulis adalah Ahli Hukum Pidana & Direktur HRS Center.