EKONOMI

Emas Turun Tipis Yerseret Data Ekonomi Positif dan "Yield" Obligasi

Chicago, FNN - Emas menghapus keuntungan awal menjadi sedikit melemah pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena data manufaktur Amerika Serikat yang kuat dan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah yang lebih tinggi mengurangi daya tarik logam kuning, namun masih bertengger di atas level psikologis 1.900 dolar per ounce. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, turun tipis 30 sen atau 0,02 persen, menjadi ditutup pada 1.905 dolar AS per ounce. Akhir pekan lalu, Jumat (28/5/2021), emas berjangka terangkat 6,8 dolar AS atau 0,36 persen menjadi 1.905,30 dolar AS per ounce. Emas berjangka merosot 5,3 dolar AS atau 0,28 persen menjadi 1.898,50 dolar AS pada Kamis (27/5/2021), setelah menguat 3,2 dolar AS atau 0,17 persen menjadi 1.901,20 dolar AS pada Rabu (26/5/2021), dan melonjak 13,50 dolar AS atau 0,72 persen menjadi 1.898 dolar AS pada Selasa (25/5/2021). Pasar AS tutup pada Senin (31/5/2021) untuk libur Memorial Day. "Emas mengalami kemunduran kecil karena ekuitas AS terus menguat, imbal hasil obligasi mulai naik ... dan data manufaktur yang lebih baik," kata Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures di Chicago. Investor mungkin berpikir bahwa Federal Reserve akan mengurangi kebijakan lebih cepat dari yang diperkirakan, tambahnya. Data menunjukkan aktivitas manufaktur AS meningkat pada Mei karena permintaan yang terpendam mendorong pesanan. Institute for Supply Management yang berbasis di AS menempatkan indeks manufakturnya pada angka 61,2 persen pada Mei, meningkat 0,5 poin persentase dari angka April di 60,7 persen dan menunjukkan ekspansi sektor yang kuat dan pertumbuhan ekonomi AS pada Mei. Indeks Manajer Pembelian Manufaktur AS dari IHS Markit yang disesuaikan secara musiman mencapai 62,1 pada Mei, naik dari 60,5 pada April. Peningkatan bisnis di antara produsen-produsen AS termasuk yang terkuat dalam 14 tahun sejarah indeks. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun yang dijadikan acuan naik ke level tertinggi lebih dari satu minggu, meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan suku bunga. Saham-saham global juga mencapai rekor tertinggi karena pasar mengabaikan kekhawatiran tentang kenaikan inflasi. Namun, memberikan dukungan untuk emas, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya merosot 0,2 persen, membuat emas lebih murah bagi mereka yang memegang mata uang lain. Investor sekarang menunggu data ekonomi ekonomi utama AS lainnya, dengan peristiwa penting angka penggajian (payrolls) AS yang akan dirilis pada Jumat (4/6/2021). "Tumpukan bukti yang menunjukkan bahwa kita telah mencapai momentum puncak ekonomi meningkatkan risiko aliran lindung nilai inflasi ke emas bisa mulai mengering," kata TD Securities. "Namun, jika inflasi memang bersifat sementara, maka kita kemungkinan akan melihat periode kebijakan moneter sangat longgar yang berkepanjangan, yang menunjukkan bahwa perkiraan pasar untuk kenaikan suku bunga Fed terlalu hawkish dan pada akhirnya harga emas dapat menguat lebih lanjut," tambahnya dalam catatan untuk klien. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 8,8 sen atau 0,31 persen, menjadi ditutup pada 28,102 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik 17,3 dolar AS atau 1,46 persen, menjadi ditutup pada 1.199,70 dolar AS per ounce. (sws)

IHSG Kembali Tembus Level Psikologis 6.000

Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi bergerak menguat dan kembali menembus ke atas level psikologis 6.000. IHSG dibuka menguat 55,02 poin atau 0,93 persen ke posisi 6.002,48. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 14,17 poin atau 1,59 persen ke posisi 902,82. "IHSG diperkirakan menguat pada perdagangan hari ini di tengah dominasi katalis positif terutama dari internal bagi pasar BEI," kata Kepala Riset Valbury Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu. Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memandang bahwa rentang angka outlook pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 4,5-5,3 persen dan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2022 di rentang 5,2-5,8 persen telah mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dan juga potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural. Rentang angka proyeksi tersebut juga secara realistis mencerminkan masih adanya risiko ketidakpastian. Momentum pemulihan ekonomi tersebut diharapkan akan terus berlanjut sepanjang 2022 dengan pertimbangan pandemi COVID-19 bisa terkendali. Upaya penanganan pandemi dan vaksinasi massal diharapkan dapat mengendalikan laju penambahan kasus positif COVID-19 dan mempercepat terwujudnya kekebalan komunal pada kuartal I 2022. Sementara, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen. Proyeksi tersebut didorong oleh kenaikan kinerja ekspor, investasi nonbangunan, implementasi UU Cipta Kerja, dan terus berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter. Ekonomi akan tumbuh pada kisaran tersebut dengan asumsi vaksinasi COVID-19 berhasil dilakukan sehingga dapat mendorong mobilitas dan konsumsi domestik. Sedangkan pada 2022, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran 5 hingga 5,5 persen. Masih dari dalam negeri, pada Rabu ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data inflasi Mei 2021. Bank Indonesia memprediksi inflasi pada Mei 2021 sebesar 0,28 persen (mtm). Indeks berjangka Wall Street pada akhir pekan lalu dalam posisi melemah. Sementara indeks bursa regional Asia pada awal pekan ini diperkirakan bergerak beragam. Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei menguat 109,46 poin atau 0,38 persen ke 28.923,8, indeks Hang Seng naik 17,85 poin atau 0,06 persen ke 29.485,85, dan indeks Straits Times terkoreksi 14,75 poin atau 0,46 persen ke 3.172,48. (ant)

Pemerintah Merampok Rp 1000 Trilyun dari Kantong Rakyat

by M. Juhri Jakarta, FNN - Janji Presiden Jokowi tentang uang Rp 11.000 Triliun di kantongnya, tak pernah bisa direalisasikan sampai hari ini. Yang terjadi justru Rp 1.000 trilyun yang sudah ada di kantong rakyat bakal dirampok oleh pemerintah. Dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022, pemerintah berencana menambah lapisan (layer) penghasilan kena pajak (PKP) sebagai basis pungutan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). Dokumen ini menyiratkan, bahwa tarif PPh orang pribadi sesuai Pasal 17 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan kena pajak terbagi menjadi empat, yaitu; Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dalam satu tahun, PPh 5%. Kedua, penghasilan antara Rp50 juta - Rp250 juta, dikenakan pajak sebesar 15%. Ketiga, penghasilan di atas Rp250 juta - Rp500 juta, 25%. Keempat, penghasilan di atas Rp500 juta, dikenakan pajak 30%. Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008, tarif PPh Orang Pribadi Pasal 21 adalah menggunakan tarif progresif, yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Kabarnya, pemerintah akan menambah kelompok PPh baru sebesar 35%, kemungkinan mengikuti pola UU Pajak Penghasilan ini akan dikenakan kepada OP berpenghasilan Rp 1 milyar. Penghasilan di atas Rp 1 milyar yang jelas transparan diterima pejabat perusahaan BUMN. Pejabat struktural lain, meskipun penghasilannya di atas Rp 1 milyar lolos dari layer baru ini, karena pendapatan yang dibawa pulang ke rumah tercatat di atas kertas tidak sampai Rp 1 milyar. Namun, isunya penambahan layer 35% itu gimmick seolah pemerintah “berani” kepada orang kaya. Padahal isu yang menguat adalah kemungkinan penghapusan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang hanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan mengembalikan tarif pajak penghasilan kepada UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, dijelaskan jumlah PTKP untuk WP Orang Pribadi (WP OP) adalah Rp54.000.000 setahun atau Rp Rp4.500.000 per bulan. Agar lebih mudah, sesuai PMK No.101/PMK.010/2016, maka penghasilan dengan syarat berikut tidak kena pajak (PPh 0%); lajang penghasilan Rp54 juta, lajang 1 tanggungan Rp 58,5 juta (=kawin tanpa tanggungan), lajang 2 tanggungan Rp63 juta. (=kawin 1 tanggungan), kawin 2 tanggungan Rp67,5, kawin 3 tanggungan Rp72 juta. Penghasilan gabungan (istri dan suami) tanpa tanggungan Rp112,5 juta, penghasilan gabungan 1 tanggungan Rp117 juta, 2 tanggungan Rp121,5 juta dan 3 tanggungan Rp126 juta. Bila benar ada penghapusan PTKP dengan mengembalikan kepada UU Pajak Penghasilan dan hanya gimmick adanya pph sebesar 35%, maka diperkirakan pemerintah akan mengambil kembali uang dari kantong rakyat hingga Rp 1.000 trilyun. Perhitungan ini, berdasar angka pendapatan per kapita terbaru menurut BPS, bahwa pendapatan rata-rata per kepala penduduk Indonesia sebesar Rp56,9 juta (turun dari Rp59,1 di tahun 2018). Sedangkan per Januari 2021 jumlah penduduk Indonesia tercatat 271.349.889 jiwa. Dengan perhitungan kasar, anggaplah pendapatan rata-rata per kapita sebesar Rp60 juta per tahun, maka akibat dicabutnya PTKP, PPh progresif menjadi sbb; 50 juta pertama sebesar 5% atau Rp2,5 juta. Sisanya Rp10 juta dikenakan PPh 15% yaitu sebesar Rp 1,5 juta atau total pph per kepala per tahun sebesar Rp4 juta. Sehingga, diperkirakan penerimaan negara 2022 dari penghapusan PTKP ada tambahan sebesar Rp4 juta x 270 juta penduduk atau total sekira Rp1.080 trilyun. Artinya, cukup mengutak-atik PTKP ini, Menkeu Sri Mulyani sudah memiliki pos setoran baru sebagai tambahan untuk menutup defisit APBN yang hampir mencapai Rp 1.200 trilyun (APBN 2021). Apalagi, sekadar menghapus PTKP proses penarikan pajaknya pun tidak terlalu sulit, karena tinggal potong gaji ASN maupun buruh swasta, setiap bulan setoran Rp 333.335 per orang atau sekira Rp90 trilyun tambahan dari PPh sudah masuk ke kas negara. Sementara, dana APBN yang sudah-sudah sangat leluasa digarong! Penulis Wartawan Senior FNN.co.id.

Puasa Langkah Awal Pemulihan Ekonomi

Puasa Ramadhan sebenarnya membuka jalan untuk menumbuh- kembangkan lagi kerjasama sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, peluang ini tidak diambil sehingga potensi ekonomi yang lahir dari aktivitas Ramadhan dan Idul Fitri tidak berubah menjadi kekuatan bersama untuk bangkit. Sekuat apapun keuangan pemerintah dan korporasi, hasilnya tidak akan optimal sepanjang (1) ketidak-jujuran, (2) keserakahan (yang diwujudkan dengan egosentris dan arogansi kekuasaan), dan (3) persepsi kepalsuan terus berkembang Oleh Ichsanuddin Noorsy JAKARTA, FNN - BULAN Ramadhan memberikan pembelajaran bahwa kehidupan harus ditekuni dengan kejujuran, kesahajaan dan kepatutan (tidak serakah), nir persepsi, serta nafsu yang harus dikendalikan. Harus jujur karena puasa bulan Ramadhan adalah untuk Maha Pencipta, sedangkan ibadah yang lainnya untuk pelakunya. Tidak mungkin disebut berpuasa jika tidak jujur. Juga pengendalian rasa, ucapan dan tindakan. Pengendalian tiga hal ini membuahkan sirnanya kebanggaan saat berbuka, semewah apapun hidangannya. Tidak juga menunjukkan ketangguhan saat sahur, sekuat apapun tubuh menikmati konsumsi makanan. Justru patut menunjukkan keteguhan bersikap untuk tidak makan, minum, berhubungan intim dengan pasangan sah (pada siang hari), dan sabar menahan amarah sejak Subuh hingga Maghrib. Secara makro, hal itu mempengaruhi perilaku ekonomi. Mereka yang bertransaksi harus jujur menyampaikan besarnya biaya dan tingkat keuntungan yang hendak dicapai. Uang pun dihargai tidak melampaui nilai keahlian menghasilkan barang atau jasa. Wujudnya, antara lain adalah pinjaman tanpa bunga (nir riba’), tetapi bagi hasil dan bagi risiko. Sumberdaya manusia tidak boleh dieksploitasi atas nama hukum keseimbangan penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja. Dalam kesahajaan dan kepatutan sebagai tindak nyata tidak serakah, keuntungan yang diraih merupakan nilai wajar, bukan mengambil manfaat atas kesempatan dalam kesempitan. Kewajaran ini dilaksanakan dengan pola transaksi yang ihlas karena kejujuran. Juga tidak ada persepsi apapun kecuali kenyataan atas barang dan uang (alat ukar) yang pertukarannya mengharapkan keridlo’an Allah swt. Keuntungan besar bukanlah pembimbing perilaku berbisnis karena keuntungan harus memberi manfaat bukan hanya pada mereka yang langsung bertransaksi, tapi juga kepada pihak ketiga sebagai upaya mengatasi eksternalitas negatif dan kegagalan pasar. Di balik semua ini, di dalamnya terkandung bahwa capaian tahta dan harta bukanlah ukuran kemuliaan dan kehormatan melainkan bagaimana penerapan ilmu dan iman seseorang dalam menegakkan harkat martabat manusia. Merujuk hal di atas, maka semua perilaku transaksi merupakan pelaksanaan komitmen bahwa nafsu buruk harus ditundukkan. Perwujudan syahwat dipersempit. Syahwat keinginan dinihilkan kecuali kebutuhan. Puasa membedakan dengan tegas mana kebutuhan mana keinginan. Disebabkan polanya adalah pembelajaran dan pengajaran menyucikan rasa, kata, tindakan, maka puasa menghantarkan pelakunya untuk membuat neraca atas tiga hal. Jika lebih banyak negatifnya, maka 10 hari terakhir dianjurkan untuk ditekuni dengan optimal sehingga tujuan puasa Ramadhan tercapai, yakni hamba Allah yang memperoleh ampunan-Nya dan hamba Allah yang kukuh dalam menegakkan ajaran-Nya. Dalam perspektif yang lain, puasa Ramadhan merupakan pelaksanaan konsepsi modal sosial. Unsur-unsurnya adalah nilai-nilai, komitmen yang dilaksanakan dengan proaktif, kejujuran guna terbangunnya hubungan sosial saling percaya, membangun jejaring sosial (silaturahim langsung), dan kepemimpinan. Pada lingkup silaturahim, berbagi rezeki saat berbuka atau makan sahur, sholat berjama’ah Isya dan Subuh serta tarawih di masjid adalah sarana saling berbagi, peduli, dan menghargai. Karena setiap orang adalah pemimpin, minimal kepemimpinan atas dirinya, maka silaturahim itu menumbuh-kembangkan sikap kebersamaan dan ketahanan sosial. Itu karenanya mustahil jika masjid --sebagai tempat paling mulia di muka bumi-- justru menjadi sumber penyebaran virus selama masjid dijaga dan dipelihara secara bersih dan nyaman. Dilihat secara mikro, pola konsumsi sebenarnya hanya sedikit berubah karena pergeseran waktu makan dari siang menjadi malam. Tetapi pergeseran ini ternyata mengubah volume dan jenis makanan yang dikonsumsi, termasuk air minum. Hampir semua tempat berbuka membutuhkan makanan pembatal puasa saat adzan Maghrib bergema. Permintaan air kelapa dan minuman manis melonjak. Kebutuhan inilah yang mendorong permintaan akan barang-barang konsumsi meningkat. Salah satunya adalah kurma dengan ragam jenis dan kualitasnya. Hingga akhir Maret menjelang bulan Ramadhan, impor kurma mencapai 17,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 250 miliar, meningkat nyaris 50 persen. Permintaan nasi pun meningkat. Sayangnya terjadi pemborosan saat kita melihat sampah nasi di restoran padang atau restoran sunda. Berapa besarnya? Ada riset lama sementara riset mutakhir tentang pembuangan nasi ini belum muncul ke permukaan. Paling tidak, permintaan tiga hal kebutuhan pokok itu menggambarkan meningkatnya konsumsi masyarakat sebagai berkah rezeki juga bagi semua kalangan di tengah kelesuan ekonomi merasuk ke semua sektor, kecuali farmasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Bayangkan, jika tanpa bulan puasa dan Ramadhan kemungkinan konsumsi masyarakat berpotensi terkontraksi lebih dari 2,23 persen sebagaimana data yang diumumkan Bank Indonesia pada 5 Mei 2021. Hal tersebut, menunjukkan di tengah daya beli masyarakat yang terpukul karena pandemik, masih ada kekuatan masyarakat untuk bertahan. Saya bermimpi lahirnya kebijakan pemerintah yang produktif dan membangun kepercayaan dan kerjasama masyarakat. Akibatnya konsumsi rumah tangga berpotensi lebih baik bersamaan dengan konsumsi perusahaan dan konsumsi pemerintah yang meningkat. Hasilnya adalah lebih cepat pulihnya perekonomian nasional karena permintaan internal, dan Indonesia tidak menyandarkan diri pada pembiayaan eksternal seperti utang luar negeri dan ekspor komoditas barang mentah. Puasa Ramadhan sebenarnya membuka jalan untuk menumbuh- kembangkan lagi kerjasama sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, peluang ini tidak diambil sehingga potensi ekonomi yang lahir dari aktivitas Ramadhan dan Idul Fitri tidak berubah menjadi kekuatan bersama untuk bangkit. Sekuat apapun keuangan pemerintah dan korporasi, hasilnya tidak akan optimal sepanjang (1) ketidak-jujuran, (2) keserakahan (yang diwujudkan dengan egosentris dan arogansi kekuasaan), dan (3) persepsi kepalsuan terus berkembang. Seperti pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang khawatir pembangunan infra struktur menjadi mubazir dan kenyataan biaya logistik Indonesia yang lebih mahal 10 persen dibanding negara tetangga, maka terbukti puasa memang secara naluriah akan mendorong seseorang untuk berkata jujur. Jika pada September 2019 Bank Dunia menilai bahwa di Indonesia terjadi lack of credibility, puasa mengajarkan bagaimana menumbuhkan sikap saling percaya disebabkan kejujuran dan kemudian lahir kredibilitas. Inilah langkah awal memulihkan perekonomian. ** Penulis, Pengamat Ekonomi dan Pembangunan.

Kehadiran IMF Bisa Memicu Lengsernya Jokowi

by Tjahja Gunawan Jakarta, FNN - Menkeu Sri Mulyani dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional (IMF) -Kelompok Bank Dunia Tahun 2021, yang diselenggarakan secara daring pada 5-11 April 2021, meminta agar Bank Dunia dan IMF dapat membantu negara-negara di dunia untuk mengelola beban utang mereka termasuk Indonesia. Kemudian, Sri Mulyani juga berharap agar kedua lembaga tersebut dapat memberikan bantuan dalam rangka peningkatan vaksin dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan negara-negara yang membutuhkan. Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan pengawasan dan bimbingan keduanya dalam mengatasi beban utang negara yang terus meningkat. Rupanya Sri Mulyani sudah mulai kewalahan dan terlihat tanda-tanda menyerah dalam menghadapi meroketnya utang luar negeri. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia mencapai Rp 6.361 triliun per akhir Februari 2021, naik 2,05 persen atau Rp128 triliun dari periode Januari 2021. Jika utang tersebut ditambah dengan utang BUMN, jumlah totalnya menjadi sekitar Rp 8.500 triliun. Wajar kalau banyak yang memperkirakan Jokowi nanti akan mewariskan utang Rp 10.000 Triliun jika sudah tidak menjadi Presiden lagi. Jika sekarang Sri Mulyani meminta bantuan IMF untuk mengatasi utang luar negeri, harus siap-siap nanti seluruh kebijakan ekonomi Indonesia akan diatur dan dikendalikan lagi oleh IMF seperti tàhun 1998. Sebenarnya kehadiran IMF ini juga bisa memicu lengsernya Presiden Jokowi. Sebab Kejatuhan Presiden Soeharto bulan Mei 1998, juga dipicu oleh kebijakan ekonomi IMF yang harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia waktu itu. Pasca Indonesia dihantam krismon tahun 1997, pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF dan akhirnya Soeharto terpaksa menandatangi Letter of Intent (LoI) dengan IMF. Sehingga seluruh kebijakan ekonomi Indonesia waktu itu diatur dan dikontrol IMF. Adalah Prof Dr Widjojo Nitisastro, penasehat ekonomi Presiden Soeharto yang waktu itu menyarankan agar Indonesia meminta bantuan IMF untuk mengatasi krismon. Sikap Widjojo ini didukung oleh salah seorang tokoh pers yang berpengaruh sehingga output pemberitaan medianya waktu itu ikut mendukung kehadiran IMF di Tanah Air. Namun anehnya Menkeu Mar'ie Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia Sudradjad Djiwandono, sama sekali tidak dilibatkan pada saat penandatangan LoI antara IMF dengan Presiden Indonesia Soeharto pada Januari 1998. Keduanya memang diundang untuk datang ke rumah kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta, tetapi Menkeu dan Gubernur BI hanya menunggu di luar ruangan. Saya waktu itu masih aktif sebagai wartawan di lapangan, menulis berita tentang masalah moneter dan keuangan. Sehari-hari biasa meliput kegiatan di Bank Indonesia maupun Depkeu. Soedrajad Djiwandono keberatan dan menunjukkan ekspresi tidak nyaman selama berada di kediaman rumah Soeharto karena dirinya sebagai pemegang otoritas moneter, tidak dilibatkan dalam perumusan poin-poin kesepakatan yang tertera dalam LoI IMF tersebut. Awalnya pada 31 Oktober 1997, Indonesia menandatangani LoI yang pertama dengan IMF sebagai wujud kesepakatan IMF untuk membantu memulihkan Indonesia. Kemudian penandatangan LoI kedua dilakukab Presiden Soeharto pada 15 Januari 1998. Betapapun pahitnya resep IMF itu, rezim Orde Baru awalnya menduga keterlibatan dan peran lembaga keuangan ini bakal menyelesaikan krismon. Tapi nyatanya ekonomi Indonesia justru semakin terpuruk dan krismon tidak kunjung berakhir. Sebaliknya krismon meluas menjadi krisis sosial dan krisis politik. Ketika itu pertumbuhan ekonomi yang semula tumbuh 6 % menjadi minus 13 %. Sedangkan nilai tukar rupiah merosot tajam dari Rp 2.500 per dollar AS, merosot tajam hingga ke level Rp 13.000 per dollar AS. Di saat yang sama, daya beli masyarakat menurun, sementara pengangguran dan PHK terjadi dimana-mana. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun turun. Akhirnya Soeharto lengser dari kursi Presiden pada 22 Mei 1998. Sebelum Soeharto lengser, IMF merekomendasikan kenaikan harga BBM hingga 74 % persen dan minyak tanah sebesar 44 %. Setelah itu, sontak masyarakat melancarkan protes yang kemudian memicu terjadinya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Mereka menuntut Soeharto lengser. Sales Promotion Girl IMF Sama seperti Prof Widjojo Nitisastro, kali ini Menkeu Sri Mulyani kembali meminta bantuan lembaga keuangan internasional. "Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat," kata Sri Mulyani, Selasa (13/4/2021). Ekonom Rizal Ramli mengkritik keras langkah Menkeu Sri Mulyani itu. Rizal menilai langkah tersebut justru bisa membawa Indonesia masuk ke dalam jurang krisis yang lebih dalam lagi. Bahkan Mantan Menko Maritim ini menyebut Sri Mulyani sebagai Sales Promotion Girl (SPG) IMF. "Dasar SPG Bank Dunia/IMF," kata Rizal Ramli dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/4/2021). Dia menilai perekonomian Indonesia akan semakin hancur, seperti tahun 1998. Rizal kembali mengingatkan sejarah hubungan Indonesia dengan IMF khususnya tahun 1998. "Saya dulu ekonom yang menentang masuknya IMF. Saya bilang keras-keras, Indonesia tidak butuh IMF. Krisis akan makin buruk kalau IMF diundang masuk ke Indonesia," katanya. Hanya saja hal tersebut terlambat, Presiden Soeharto justru meneken perjanjian dengan IMF. Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus menyaksikan momen penandatanganan LoI tanggal 15 Januari 1998 itu sambil menyilangkan kedua lengan di dada. Sementara Soeharto membungkuk untuk menandatangani LoI. Inilah momen kekalahan Indonesia oleh IMF. Kekhawatiran Rizal soal IMF bukan tanpa alasan. Dia melihat beberapa negara malah terperosok makin dalam. Benar saja, IMF segera mengeluarkan aneka kebijakan yang membuat situasi makin buruk. Begitu IMF masuk, disarankan menaikkan tingkat bunga bank dari 18 persen rata-rata jadi 80 persen. Akhirnya banyak perusahaan langsung bangkrut. Selanjutnya, tàhun 1997 saat krismon IMF juga meminta pemerintah Indonesia untuk menutup 16 bank swasta nasional. Langkah itu menimbulkan polemik dan keresahan di kalangan masyarakat terutama para nasabah. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan Indonesia. Para nasabah ramai-ramai menarik uang simpanan mereka di bank. Dari sini pemerintah terpaksa menyuntikkan dana BLBI sebesar US$ 80 miliar. Inilah awal malapetaka kasus korupsi triliunan rupiah yang belum tuntas sampai sekarang. Kemudian Rizal membandingkan sikap Malaysia yang menolak IMF yang mengeluarkan kebijakan ketat soal moneter. Hasilnya mereka bisa dengan mudah keluar dari krisis. Oleh karena itu saat menjadi Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menolak secara tegas saran IMF. Menurutnya, cuma di era Gus Dur ada presiden tak menambah jumlah utang negara. "Waktu saya masuk, minus 3 persen ekonominya. Kami putuskan tidak mengikuti kebijakan IMF. Kita jalan sendiri dengan segala kontroversinya," kata Rizal. Dia yakin kalaupun saat ini Indonesia menghadapi berbagai persoalan termasuk masalah ekonomi, akan ada sosok pemimpin hebat yang bisa mengatasi persoalan tersebut. Masa depan Indonesia tergantung pada pemimpinnya. Hanya Ada dua tipe pemimpin, yakni pemimpin hebat dan memble. Pemimpin memble tidak akan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya membuat masalah yang tadinya sederhana menjadi ruwet. Presiden paling hebat di Amerika namanya Franklin Delano Roosevelt Waktu dia jadi presiden, ekonomi Amerika mengalami depresi berat. Kinerja ekonomi Amerika pada waktu itu juga hanya nomor 7 di dunia, tapi Franklin Roosevelt karena kepemimpinannya dia mampu membalikkan ekonomi Amerika. Perekonomian tumbuh pesat, lapangan pekerjaan tersedia dan akhirnya ekonomi Amerika naik dari nomor 7 jadi nomor 1. Roosevelt termasuk pemimpin yang kuat meski kakinya diserang penyakit polio. Para menterinya yang bekerja lembek dan tidak mampu mengatasi masalah yang ada, diminta mundur. Akhirnya, Roosevelt bisa bekerjasama dengan bawahannya yang termasuk orang-orang baik, tangguh, yang kemudian membuat Amerika jadi negara adidaya. Nah, apakah Jokowi termasuk tipe pemimpin hebat atau memble ? Sebenarnya kalau memang sudah tidak sanggup lagi menjadi Presiden, bisa saja Jokowi mengundurkan diri. Tidak perlu pura-pura meminta Menkeu Sri Mulyani mengundang IMF datang ke Indonesia untuk mengatasi meroketnya utang luar negeri. *** Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.

Kasus Jiwasraya Menyeret WanaArtha Life, OJK Ngumpet Dimana?

by Andre Vincent Wenas Jakarta FNN - Terpampang jelas di laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kalau lembaga ini yang “Mengatur, Mengawasi, Melindungi Untuk Industri Keuangan yang Sehat”. Sehingga kalau ada prahara di industri asuransi misalnya, maka seyogianya fokus penyelamatan adalah kepentingan para nasabah. Mereka yang setia membayar premi, mereka bukan koruptornya, mereka tidak bersalah apa-apa. Belum kelar soal tuntutan para nasabah PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri dan PT Bumiputera, muncul lagi korban turunan dari kasus Jiwasraya. Kali ini yang lagi ribut adalah para nasabah PT WanaArtha Life. Mengapa mereka sampai ribut? Msalahnya sederhana saja. Bagi para nasabah asuransi, ya lantaran tidak dibayar segala klaim yang dulu dijanjikan dalam akad asuransinya. Gagal bayarlah istilahnya. WanaArtha Life, adalah sebuah perusahaan asuransi swasta yang dimiliki oleh PT Fadent Consolidated Companies (97,2%) sebagai pemegang saham pengendali. Ada Yayasan Sarana Wanajaya (2,8%). Yayasan ini bernaung di bawah Depertemen Kehutanan Republik Indonesia. Sedangkan PT Fadent Consolidated Companies itu sendiri adalah Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan oleh Mohammad Fadil Abdullah (almarhum). Sekarang perusahaan ono diwarisi dan dipimpin oleh puteri sulungnya Evelina Fadil Pietruschka sebagai CEO (Presiden Direktur) serta Manfred Armin Pietruschka sebagai Chairman (Presden Komisaris). Sedangkan di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, atau yang lebih dikenal sebagai WanaArtha Life ini Evelina bertindak sebagai Presiden Komisaris. Ia bersama Ir. Soebagjo Hadisepoetro (mantan petinggi Kemenhut) dan Dr. Sugiharto, SE. MBA (mantan Menteri BUMN) ada di jajaran Dewan Komisaris. Dewan Direksinya diisi oleh Yanes Matulatuwa sebagai Presiden Direktur, dan Daniel Halim sebagai Direktur. Keduanya profesional yang sudah banyak makan asam garam di bidang asuransi dan keuangan. WanaArtha Life ini sudah cukup lama malang melintang di dunia asuransi, berdiri sejak tahun 1974. Berarti mereka telah hampir setengah abad (47 tahun) melayani masyarakat asuransi Indonesia. Lalu mengapa prahara Jiwasraya bisa menular ke WanaArtha Life? Serta apa saja sih yang selama ini dikerjakan oleh OJK? Padahal kita semua mahfum bahwa selama ini OJK-lah institusi negara yang berwenang serta berkewajiban mengawasi industri keuangan nasional. Bukankah OJK itu dibentuk memang dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan bisa terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel? Juga agar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat? Dengan demikian, OJK punya fungsi dan tugas untuk selalu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Baik itu soal perbankan, pasar modal, dan sektor asuransi yang dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Lalu kenapa kasus seperti WanaArtha Life bisa terjadi? Coba kita telusuri sejenak jejaknya. Dalam catatan Warta Ekonomi didapat keterangan, bahwa pada 21 Januari 2020 lalu, WanaArtha Life menerima informasi secara informal mengenai perintah pemblokiran rekening mereka. Manajemen WanaArtha Life pun melakukan klarifikasi kepada KSEI dan OJK. Kenapa rekening mereka diblokir? Lantaran rekeningnya diblokir, WanaArtha Life pun tak bisa memenuhi kewajibannya terhadap para nasabahnya. Lalu jadi kisruh dan ramai. Nasabah pun protes, dan masalahnya naik ke panggung publik. Presdir Yanes Matulatuwa menjelaskan, "berdasarkan hasil klarifikasi dari Kejaksaan Agung, kami mendapat konfirmasi benar bahwa rekening efek perusahaan dikenakan perintah pemblokiran terkait dengan penanganan suatu kasus hukum yang sedang dalam proses Kejagung". Pemblokiran itu terkait kasus hukum Jiwasraya. Bagaimana sampai ada kaitannya antara Jiwasraya dengan WanaArtha Life? Rupanya secara ringkas, manajemen WanaArtha Life ada ikut melakukan investasi di beberapa portofolio saham yang terkait dengan Benny Tjokro (tersangka utama Jiwasraya). Menurut versi Kejaksaan Agung, manajemen WanaArtha Life terkait dalam permainan saham bodong di yang dibeli PT Asuransi Jiwasraya. Konsekuensinya, demi proses penegakan hukum, maka dilakukan pemblokiran terhadap 800 rekening, termasuk milik para nasabah WanaArtha Life. Menurut Kejaksaan Agung, WanaArtha Life tak bisa lari dari tanggung jawab klaim asuransi yang macet sejak Februari 2020.. Menurut Hari Setiyono (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) ada ditemukan bukti-bukti transaksi yang tak terbantahkan bahwa pada 11 Feb 2016 WanaArtha Life ikut dalam permainan saham MYRX (milik tersangka utama Benny Tjokro). Juga ada transaksi saham RIMO, BJBR, dan LCGP yang semuanya milik group Benny Tjokro, tersangka utama. Ada pula bukti aliran dana dari WanaArtha Life kepada tersangka Benny Tjokro tertanggal 26 Mei 2016 dan 7 Juni 2016. Masing-masing di kisaran Rp 175 juta dan Rp 69 juta. Akibatnya, Daniel Halim, Direktur Keuangan WanaArtha Life pun ikut diperiksa Kejagung selama dua hari berturut-turut, yaitu pada 29 dan 30 Januari 2020 lalu. Lalu berlanjut pada 11 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap 24 saksi, termasuk 6 orang dari WanaArtha Life, yaitu Tjomo Tjengundoro Tjeng, Febiotesti Valentino, Kernail, Jenifer Handayani, Denny Suriadinata, Tommy Iskandar Widjaja, dan Daniel Halim. Lalu bagaimana cerita menurut versi manajemen WanaArtha Life sendiri? Kabarnya rekening sudah tidak diblokir, namun dananya masih dalam status sita OJK. Menurut Presdir WanaArtha Life, Yanes Matulatuwa, pihaknya berkomitmen menindaklanjuti permasalahan itu dan akan segera membayar kewajiban kepada pemegang polis secara bertahap serta menjamin bahwa seluruh manfaat polis yang merupakan hak pemegang polis yang ada di perusahaan dalam keadaaan aman. WanaArtha Life pun sempat mem-praperadilankan status pemblokiran dan penyitaan dana di rekening mereka. Namun ditolak (digugurkan) oleh pengadilan dengan alasan bahwa pengguguran itu untuk menghindari keputusan pengadilan yang tumpang tindih, dimana saat itu sidang Tipikor kasus korupsi Jiwasraya telah dimulai sejak 3 Juni 2020. Kuasa hukum WanaArtha Life, Erick S. Paat, balik berargumentasi bahwa ada kesewenangan yang dilakukan Kejagung dalam proses pembekuan rekening efek walau pada saat itu surat perintah penyitaan belum keluar. Singkatnya menurut Erick Paat, kliennya tidak ada sangkut pautnya dengan Sidang Tipikor Jiwasraya, lantara kliennya (WanaArtha Life) bukanlah berstatus tersangka. Sampai saat ini kasusnya masing berjalan. Seperti biasa, korbannya adalah para nasabah. Akhirnya para nasabah membentuk Forum Nasabah WanaArtha (Forsawa). Para anggota forum inilah yang akhirnya berteriak kesana-kemari. Seolah mereka yang jadi bumper (sekaligus korban) untuk dibenturkan ke OJK, dibenturkan ke Kejaksaan (pengadilan) dan sekaligus jadi semacam humas ke publik. Kasihan sekali sebetulnya para nasabah. Sudah jadi korban, dan akhirnya dijadikan bumper pula. Dari perspektif nasabah (dan ini yang juga seyogianya jadi fokus OJK serta manajemen WanaArtha Life), seyogianya klaim mereka (para nasabah) inilah yang mesti diutamakan. Bayarlah klaim mereka terlebih dahulu. Entah manajemen (sebagai penanggungjawab operasional perusahaan) mau mengusahakan dana talangan dari mana pun. Entah dari dana pribadi pemegang saham kek, ataupun dari pihak ketiga lainnya. Yang penting jaga kredibilitas di mata nasabah. Sementara itu OJK, iya OJK yang selama ini sudah lebih dulu meng-klaim dirinya sebagai regulator (pengatur rambu) di bisnis keuangan, pengawas jalannya operasi bisnis keuangan nasional dan sebagai pelindung konsumen bisnis keuangan nasional juga mesti ikut bertanggungjawab. Bagaimana tanggungjawab OJK itu? Sederhana saja. Segera perintahkan bayar kepada manajemen WanaArtha Life untuk membayar klaim nasabahnya. Matanya OJK mesti lebih melotot lagi untuk mengawasi tingkah laku manajemen demi melindungi konsumen. Seperti slogan yang terpampang jelas di laman resmi OJK, “Mengatur, Mengawasi, Melindungi Untuk Industri Keuangan yang Sehat”. Bagaimana manajemen WanaArtha Life mendapatkan dananya? Itu urusan manajemen (direksi serta komisaris) WanaArtha Life. Yang jelas, konsumen (nasabah) bukanlah bumper yang bisa dibenturkan kesana-kemari seperti permainan boom-boom-car di Dunia Fantasi. Penulis adalah Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).

Teriak Benci Asing Tapi Ketagihan Impor

by Jusman Dalle Jakarta FNN - Malam teriak benci produk asing. Namun pagin atau siang sudah sarapan beras impor. Itulah ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan ambivalensi sikap pemerintah. Terutama dalam isu-isu ekonomi dan perdagangan. Baru kemarin Presiden Joko Widodo melantunkan kumandang “cintai produk lokal dan benci produk asing”. Masih hangat-hangat tahi ayam kampanye itu. Eh, tiba-tiba mencuat rencana impor beras satu juta ton. Wajau saja kalau republik ini terperanjat. Rencana impor satu juta ton beras datang dari meja kerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan M. Luthfi. Pihak yang sama, juga menyuplai informasi kepada Presiden sehingga terlontar kampanye untuk “membenci produk asing”. Rencana impor beras kontan menjawab keraguan publik. Ketika Presiden Jokowi mengajak “benci produk asing” masyarakat memang merespons dengan nada skeptis. Menduga jika ajakan yang tampak heroik itu cuma sebatas gimik saja. Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti juga. Alih-alih benci, menahan diri dan memprioritaskan produk lokal milik petani lokal saja bahkan tidak mampu. Maka wajar bila kampanye benci produk asing dinilai cuma basa-basi. Hanya lips service. Sebab Rencana impor beras, menyeret kembali ingatan publik ke titik kemarahan pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) terhadap aksi pedagang asing yang mendominasi ecommerce di pasar lokal. Kemarahan UMKM itu kini meluas. Kemarahan yang merambah kepada para petani di kampung. Impor beras itu, jelas menghianati kerja keras petani di desa-desa. Implikasi lainnya, para pelaku ekonomi dalam rantai ekosistem perberasan bakal terkena pukulan telak dengan banjirnya beras impor. Persoalan impor beras ini akan terus bergulir. Isu ini kabal terus membesar, dan menjadi atensi di seantero negeri agraris. Apalagi panen raya petani lokal sudah di depan mata. Maka wajar bila ekonom senior Faisal Basri menyebut aroma tajam perburuan rente menyengat kuat dari balik agenda impor beras. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso menyatakan Bulog belum tentu mengamini rencana yang dirancang oleh Menkoperekonomian dan Mendag tersebut. Impor beras bukan cuma merefleksikan inkonsistensi terhadap seruan benci produk asing. Namun juga membuktikan bila banjir produk asing adalah kontribusi pemerintah. Frasa ekonomi gotong royong, ekonomi berdikari dan kedaulatan ekonomi yang selama ini seolah menghipnotis kesadaran publik, cuma isapan jempol belaka. Salah Arah Arah yang melenceng juga terjadi dalam agenda pembangunan ekonomi digital. Sektor ekonomi yang menjadi trend, bahkan diadopsi sebagai mainstream ekonomi masyarakat global. OECD menyebut digitalisasi adalah satu dari 10 megatrend yang dipicu oleh Covid-19. Indikasi salah arah pembangunan ekonomi digital terlihat dari banjir produk asing. Persis seperti impor beras dan aneka jenis pangan yang saban tahun dilakukan oleh pemerintah. Keresahan soal dominasi asing tidak mengada-ada. Produk asing kadung menguasai pasar daring ecommerce. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyebut, cuma 7% produk lokal yang listing di ecommerce. Jika digali lebih dalam, muncul pertanyaannya, mengapa terjadi dominasi produk asing? Mengapa situasi ini menjadi sulit dikendalikan? Pertama, ini adalah kontribusi pemerintah. Kegenitan membuka kran impor jadi gerbang utama. Kebijakan impor bukan diteken oleh pedagang di Glodok atau pengecer di Pasar Senen. Tetapi oleh menteri terkait. Maka sejak awal, ajakan “benci produk asing” dari pemerintah diduga sebagai bentuk cuci tangan semata. Kedua, di luar persoalan kebijakan importasi, banjir produk asing juga dipicu oleh dinamika ekonomi internal. Indonesia memasuki momentum konsumsi. Terdongkrak oleh pendapatan perkapita. Tahun 2020 yang lalu, Indonesia bahkan dinobatkan oleh Bank Dunia sebagai upper middle income country. Negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan perkapita Rp58 juta pertahun. Predikat itu adalah lampu hijau. Magnet bagi para investor. Di luar isu pemerataan yang masih jauh panggang dari api, kenaikan pendapatan perkapita adalah indikator jika ekonomi Indonesia tumbuh. Bertabur potensi untuk digali. Terutama di sektor konsumsi. Sayangnya, kenaikan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dalam negeri. Industri manufaktur bahkan memasuki masa-masa suram. Kontribusi manufaktur terhadap PDB melorot. Dari 28,83% pada tahun 2003, kini tersisa sekitar 19%. Konsekuensinya, ledakan permintaan harus disuplai impor. Aneka jenis produk, dari pangan, mainan anak, busana harian hingga printilan perkantoran dipasok dari China. Baik itu di pasar daring maupun di pasar tradisional. Ketiga, transmisi digitalisasi mengakselerasi penetrasi asing di pasar dalam negeri. Sudah sejak lama Indonesia diincar. Pendekatan diplomasi atar negara (diplomacy approach) yang ditempuh untuk menikmati pasar terbesar di ASEAN ini. Termasuk melalui jalur investasi. Lusinan perusahaan berbasis teknologi informasi mengguyurkan modal jumbo. Menancapkan eksistensi. Berselancar di pasar digital yang tumbuh secara akseleratif yang . Ekonomi digital Indonesia tahun 2020 tercatat Rp 630 triliun. Tetapi kue jumbo itu, cuma numpang lewat di dompet pelaku ekonomi lokal. Dominasi produk asing di ecommerce menimbulkan impikasi berantai. Ekosistem UMKM dan sektor ril paling kena getahnya. Tidak hanya merugikan mereka yang mencoba peruntungan di platform-platform digital. UMKM yang tak memahami bagaimana cara kerja ekonomi berbasis aplikasi itu, ikut terpapar. Terancam tereliminasi dari rumah sendiri. Ini sangat tragis. Makanya sorotan terhadap impor beras, mestinya menjadi momentum menata kembali tata niaga Indonesia. Bukan cuma di sektor perberasan, dan pangan. Tetapi di seluruh sektor perdagangan yang terindikasi kuat disetir oleh kepentingan pepmburu rente. Persis seperti perburuan rente yang juga terjadi di ecommerce. Bila ditelusuri, ternyata ada keluarga dekat pejabat penting di republik ini yang jadi komisaris di platform digital asing. Platform yang jadi surga bagi arus impor, yang mengancam UMKM lokal. Penulis adalah Direktur Eksekutif Tali Fondation dan Praktisi Ekonomi Digital.

Kutukan Digital Naga China

by Jusman Dalle Jakarta FNN - Kumandang untuk membenci produk asing yang dilantunkan Presiden Joko Widodo salah alamat. Kampanye itu seolah-olah heroik, namun terkesan cuci tangan. Juga sarat dengan prilaku Jokowi yang inkonsistensi. Seperti yang sudah-sudah, pemerintah selalu ingin tampil seolah membela. Aslinya tidak memble. Alasannya tak berdaya. Seruan membenci produk asing, kata pepatah “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”. Itulah yang terjadi dengan seruan Presiden Jokowi untuk membenci produk-roduk asing. Mempermalukan pemerintah. Mempermalukan rakyat Indonesia juga. Semakin menyedihkan. Sebab konstruksi pidato Jokowi disuplai dengan data dan informasi oleh pihak yang harusnya paling otoritatif memproteksi pelaku Usaha Mnengah Kecil dan Mikro (UMKM) lokal, yaitu Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan M. Lutfi sendiri mengakui dalam klarifikasinya. Latar belakang kampanye “benci produk asing” yang dilaunching Jokowi, adalah karena membanjirnya produk impor di pasar ecommerce. Banjir impor ini lagu lama. Sudah sejak beberapa tahun lalu diulang-ulang oleh pemerintah. Tetapi minim langkah nyata. Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian pernah merilis angka produk lokal di ecommerce yang cuma sekitar 7%. Sementara Kementerian Perindustrian bilang 90% produk di ecommerce adalah impor. Kometerian Komunikasi dan Informatika tak mau kalah menyuguhkan data. Katanya, 60% produk yang listing di ecommerce adalah barang impor. Dendang benci produk asing malah terkesan simplistis. Seolah persoalan di ecommerce semata. Padahal, pangkalnya di pemerintah. Berbagai persoalan mengendap di lintas kementerian. Antara lain Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemenparekraf, BKPM hingga Kominfo yang juga terlibat pada proyek-proyek digitalisasi ekonomi. Sederet lembaga negara itu tak berdaya mengurus UMKM. Kebijakan masing-masing kementerian tidak terintegrasi dan terkesan kurang koordinasi. Bagaimana misalnya BKPM menggenjot investasi. Termasuk di bidang teknologi. Tetapi kurang cermat mempertimbangkan implikasi di sektor UMKM. Demikan pula Kemenkop UKM yang gencar membuat program inkubasi, namun UMKM yang dibina keburu diterjang produk impor yang izinnya diteken oleh Kemendag. Tumpang tindih satu sama lain. Carut-marut yang bila ditelusuri, maka semakin terekspos inkonsistensi kebijakan terhadap UMKM. Peredaran barang dari luar secara bebas merupakan konsekuensi dari longgarnya izin impor. Lalu diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Pada saat yang sama, produk impor bertabur keunggulan komparatif. Harganya murah meriah. Bikin dompet gembira. Kualitas oke punya. diproduksi dalam skala industri dengan dukungan pemerintah. Ongkos kirim gratis pula. Padahal dari China. Bayangkan, dua lembar kemeja batik “Made in China”, bisa ditebus dengan harga Rp.35.000. Piyama dan daster dibanderol Rp 90 ribu per pasang. Masker standar medis dijual Rp. 1.700 per pcs. Meski dikirim dari luar negeri. Harganya lebih murah beberapa ratus rupiah dibanding masker yang dikirim dari Jakarta Barat. Sederet keunggulan itu tak terkejar oleh produk lokal. Karena program-program pendampingan terhadap UMKM selama ini memang miskin value. Dilakukan secara sporadis dan tidak terpadu. Selesai sebatas seremoni. Kadang menggunaka stilah paling terkenal “groundbreaking”. Akibatnya, UMKM tersisih di platform digital. Tidak bisa bersaing. Metafora naga yang superior dalam mitologi legendaris China seolah terbukti. Menjelma jadi kutukan di jagat digital Indonesia. Deru digitalisasi yang diguyur investasi berakhir jadi nestapa. Ekonomi digital yang tadinya diharapkan membawa untung, justru berakhir dengan buntung. Berbagai platform digital, dari yang hiburan hingga layanan metode pembayaran, hanya untuk memperkokoh budaya konsumsi. Belanja jumbo masyarakat Indonesia tersedot keluar. Alih-alih dinikmati pelaku UMKM anak negeri. China sebagai satu mitra dagang penting, berselancar melalui grand strategi Jalur Sutra masa kini. Belt and Road Initiative. Ditopang oleh investasi dan ekspansi global dan digital company asal Tirai Bambu. Sialnya, dominasi China bukan cuma terjadi di jagad digital. Produk dari China mengalir ke pertokoan di Glodok, Blok M Square, hingga di Pasar Butung Makassar. Bahkan isi gerobak pedagang anggur, jeruk, lemon, dan pir di pinggir jalan, didominasi oleh produk impor. Menteri Perdagangan, semestinya mengevaluasi diri. Melakukan koreksi internal. Meninjau kembali aturan-aturan serta kemitraan perdagangan yang menjadi sumber petaka tumbangnya UMKM lokal di kancah persaingan. Contoh paling dekat, betapa koreksi ini penting dilakukan. Terlihat dalam soal pedagang asing yang menambang cuan di ecommerce. Menteri Perdagangan sendiri yang meneken aturan. Tertuang di Permendag Nomor 50 Tahun 2020, seller asing dibatasi menjual dan mengirim paket ke Indonesia maksimal 1.000 transaksi. Faktanya, di berbagai platform digital dengan mudah dilacak bila banyak pedagang dari China yang mengirim puluhan ribu produk perbulan ke Indonesia. Angka-angka itu ditampilkan telanjang mata di aplikasi. Namun seolah tidak diketahui oleh pemerintah. Sungguh naif. Aturan tidak ditegakkan. Padahal otoritas ada di tangan. Masih banyak fakta-fakta lain, betapa pemerintah tampak cuma bersilat lidah soal pembelaan terhadap UMKM. Tidak cukup diulas dalam satu artikel. Ringkasnya, pembelaan dan dukungan terhadap UMKM tidak bakal cukup dengan seruan normatif ala “benci produk asing”. Kampanye semacam itu, seolah mengamini kutukan digital naga China. Kutukan yang menjelma jadi petaka ekonomi. Sialnya, pelaku ekonomi di bawah. Rakyat kecil yang menjadi korban. Direktur Eksekutif Tali Foundation dan Praktisi Ekonomi Digital.

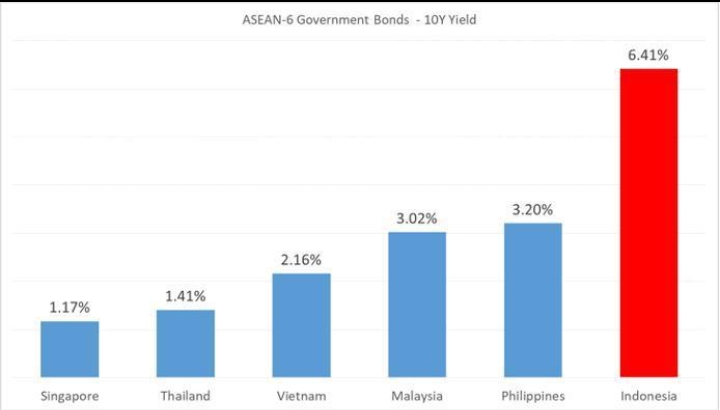

Menanggapi Tulisan Bernada Buzzer Penghina Kwik Kian Gie

by Anthony Budiawan Jakarta, FNN - Saya menerima tulisan di Whatsapp pada 10 Februari 2021 dengan judul “Koko Kwik Mengecewakan, Kalah Debat Dengan Yustinus Malah Ngadu Sama Rocky Gerung”. Penulis mengaku bernama Jaya Wijaya. Saya belum pernah mendengar nama tersebut, apalagi terkait ekonomi. Juga tidak pernah membaca tulisannya, apalagi tentang ekonomi. Saya coba search nama Jaya Wijaya di google. Yang keluar gunung Jaya Wijaya. Ada akun twitter atas nama jayawijaya @jayawija dengan 1 following dan 2 followers. Artinya, Jaya Wijaya termasuk orang misterius. Akun seperti ini menulis, mengomentari dan mempersekusi Kwik Kian Gie. Membela Prastowo dan memuji setinggi langit. Ada apa? Dari nada tulisannya, saya ragu Jaya Wijaya (seandainya eksis) adalah seorang ekonom. Jaya Wijaya terkesan buzzer, menulis dengan kata kasar, terkesan memaki-maki dan menghina Kwik. Jaya Wijaya menulis mengenai “debat” ekonomi antara Kwik Kian Gie dengan Yustinus Prastowo, “staf ahli Kemenkeu alias anak buah Sri Mulyani” katanya. “Debat” tersebut terkait tulisan Kwik yang katanya dimuat idxchannel .com. Sensasional. Pembicaraan di twitter dianggap “debat”. Padahal hanya perbincangan medsos saja. Saya tidak yakin Kwik menanggapinya dengan serius, paling hanya basa-basi saja. Menurut Jaya Wijaya, Kwik sebelumnya mengatakan obligasi pemerintah Indonesia saat ini laris manis karena pemerintah berani bayar bunga tinggi. Prastowo membantah pendapat Kwik, sambil terkesan mau memberi kuliah. Mungkin mau memberi kesan pinter sambil merendahkan orang lain. Dalam obligasi dikenal yield atau imbal hasil, katanya. Prastowo menunjukkan data imbal hasil obligasi pemerintah termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara (lainnya: tambahan dari saya karena kalimat terputus), tulis orang gaib Jaya Wijaya. Tidak jelas dibandingkan negara mana karena tidak ada data di dalam tulisan Jaya Wijaya. “Data tersebut menunjukkan yield dari SBN Indonesia turun dari 4,38 persen pada Oktober 2020 menjadi 4,14 persen pada Januari 2021”. Dengan data tersebut, Prastowo berpendapat investor membeli obligasi pemerintah Indonesia karena percaya, meskipun imbal hasilnya rendah. Artinya pendapat Kwik salah, dan patut dipersekusi. Itu salah satu kebiasaan Prastowo kalau di medsos. Yang penting persekusi dulu. Jaya Wijaya juga menuduh Kwik baper. Kwik secara sopan dan rendah hati mengutarakan keheranannya kenapa Prastowo menganggap Kwik mengkritik pemerintah. Padahal sebelumnya Kwik mengatakan bahwa utang besar tidak masalah karena bisa dibayar dengan menerbitkan obligasi lagi. Keheranan Kwik ini membuat persekusi semakin menjadi-jadi. “Debat” antara Prastowo dengan Kwik diramaikan oleh pendukung Jokowi. “Wajar saja, namanya media sosial, jangan baper” kata Jaya Wijaya dengan nada terkesan menghina. Jaya Wijaya menambahkan Kwik sekarang banyak bergaul dengan kadrun, otomatis opini tercemar kadrun dan menganggap buzzer itu bayaran pemerintah. Karena Prastowo adalah orang pemerintahan juga, maka dituduhlah dia macam-macam oleh Kwik. Selain itu, Jaya Wijaya menulis mengenai ketakutan Kwik mengkritik pemerintah, menyinggung mental dan otak Kwik terguncang. “Kalah hanya oleh staf kemenkeu. Bagaimana kalau debat dengan Sri Mulyani ya?”, katanya. Jaya Wijaya juga menuduh Kwik sekarang payah karena bergaul dengan antara lain Rocky Gerung. Dengan nada menghina, Jaya Wijaya mengatakan Kwik adalah bukan “naga gurun”, tapi “ular gurun” atau “cacing gurun”. Saya ingin menanggapi tulisan Jaya Wijaya. 1. Obligasi negara jangka menengah dan panjang mempunyai bunga kupon. Kalau obligasi jangka pendek (treasury bills) melalui diskonto. Pada saat penawaran perdana, bunga kupon ini kurang lebih sama dengan yield-to-maturity (YTM), dan ini yang relevan bagi Investor obligasi di pasar perdana. Yang dimaksud dengan “pemerintah menawarkan bunga tinggi” artinya menawarkan kupon tinggi. Sampai di sini paham? Kwik tidak membicarakan yield. 2. Di dalam perjalanannya, harga obligasi berubah (tidak sama dengan par value), disebabkan antara lain perubahan suku bunga acuan, inflasi (deflasi), dan lainnya. Perubahan harga obligasi membuat perhitungan (matematis) yield obligasi juga berubah. Perubahan harga dan yield hanya relevan bagi investor baru di pasar sekunder. Bagi investor yang beli obligasi di pasar perdana, perubahan harga obligasi dan yield tidak relevan, karena YTM sama. Semoga Prastowo dan Jaya Wijaya paham. 3. Ketika resesi, yield obligasi turun. Bukan hanya obligasi Indonesia, tetapi juga obligasi negara lain. Apakah yield obligasi pemerintah Indonesia lebih rendah dari negara lainnya, misalnya ASEAN-6 (Indonesia, Singapore, Malaysia, Philipina, Thailand dan Vietnam), seperti di-klaim oleh Prastowo? 4. Seorang ekonom seharusnya tahu, yield obligasi sangat tergantung dari suku bunga acuan bank sentral. Sedangkan suku bunga acuan di Indonesia merupakan salah satu tertinggi di ASEAN-6, sehingga bagaimana mungkin yield obligasinya lebih rendah? Untuk ini, kita tidak perlu data yield obligasi. Insting ekonom sudah harus tahu itu. 5. Suku bunga acuan di Indonesia 3,75 persen, Singapore mendekati 0,25 persen, Malaysia 1,75 persen, Thailand 0,5 persen, Philipina 2 persen, Vietnam 4 persen. Yang menarik Vietnam. Meskipun suku bunga acuannya lebih tinggi dari Indonesia tetapi yield obligasi pemerintah Vietnam jauh lebih rendah dari Indonesia. 6. Selain itu, suku bunga pinjaman di Indonesia juga tertinggi di ASEAN-6. Karenanya, yang mengatakan yield obligasi Indonesia lebih baik dari ASEAN-6 akan ditertawakan karena menunjukkan kebodohan dan ketidaktahuan. 7. Menurut data World Government Bonds, yield obligasi pemerintah Indonesia (10Y) merupakan yang tertinggi di ASEAN-6 pada 17/02/21 (lihat gambar), dan salah satu tertinggi di dunia. 8. Prastowo mau disandingkan dengan Kwik Kian Gie? Yang benar saja. Apakah masih sehat? Apa prestasi Prastowo selama ini? Baru menjabat staf khusus Kemenkeu beberapa bulan sudah mau diagungkan dan disandingkan dengan tokoh ekonom terkemuka Kwik Kian Gie yang sangat sederhana dan rendah hati, yang sudah dikenal dan dihormati di seluruh tanah air? Hanya alam pikiran buzzer yang bisa berpikir seperti itu. Orang normal tidak akan bisa memelihara ilusi kelas dewa ini. 9. Kwik Kian Gie tidak perlu membuktikan kehebatannya lagi di Indonesia. Rekam jejaknya sudah banyak dan dikenal secara luas. Beliau tidak mengomentari bukan berarti kalah “debat”. Beliau tidak mau menghabiskan energi untuk meladeni alam pikiran buzzer. 10. Saya kira banyak tokoh yang tidak akan mundur dan mau mewakilkan Kwik Kian Gie untuk berdebat ekonomi dalam arti luas baik dengan Yustinus Prastowo maupun atasannya. Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Sri Mulyani Mundurlah

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati curhat kepada bos Dana Moneter Internasional (IMF-International Monetary Fund). Ia menyampaikan curahan hatinya, karena pada saat negara sedang darurat, masih saja ada orang yang melakukan korupsi atau merampok hak-hak rakyat. Berbicara di depan bos IMF dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sri Mulyani menceritakan tentang Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga menerima uang korupsi Rp 17 miliar lebih. Juliari, Wakil Bendahara Umum PDIP itu adalah rekan Sri Mulyani pada Kabinet Kerja. Tidak jelas, apakah curhat itu dimaksudkan agar IMF maupun lembaga keuangan internasional, dan negara-negara donor berhati-hati memberikan pinjaman kepada Indonesia. Atau malah sebaliknya, dengan curhat itu, diharapkan IMF dan lembaga keuangan lainnya lebih ringan menggelontorkan pinjaman kepada Indonesia yang sangat membutuhkan. Wajar jika mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan curahan hati dan kegalauannya itu. Ia galau karena masih ada saja yang tega korupsi, mengambil hak rakyat yang sangat membutuhkan pada saat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah. Pantas ia curhat, karena ada pejabat dan koroninya yang tega merampok hak-hak rakyat yang sangat mendasar. Curhatannya itu bisa jadi keluar karena Sri Mulyani merasa sudah capek mencari utang, tetapi sebagian uangnya disamun teman sendiri. Bisa jadi curhatan itu merupakan ekspresi kekesalan dan kemarahannya, karena memperoleh pinjaman atau utang semakin sulit. Kalau Sri Mulyani jengkel atas perilaku koruptor, rakyat lebih jengkel lagi. "Teganya dana bansos yang merupakan hak rakyat yang sangat membutuhkan dirampok. Semoga saja pelakunya, terutama Juliari dihukum mati," demikian antara lain ungkapan hati rakyat yang dituangkan di media sosial. Sebagai bentuk kemarahan dan kekesalan, sejumlah caci-makian pun bertebaran di dunia maya. APBN 2021 yang baru masuk juga membutuhkan pinjaman. Apalagi, tahun ini pemerintah harus membayar bunga utang Rp 373,3 triliun atau naik 10,2 persen dari tahun 2020 sebesar Rp 338,8 triliun. Pendapatan dari pajak diperkirakan masih jauh dari memadai. Hal ini mengingat roda perekonomian sepanjang tahun ini diperkirakan belum pulih. Jalan keluar, mencari utang atau pinjaman luar negeri. Akan tetapi, mencari utang diperkirakan semakin sulit karena hampir semua negara peminjam akan fokus pada pemulihan ekonomi masing-masing. Sedangkan kas lembaga-lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Dana Moneter Internasional) diperkirakan terus menipis. Seandainya dana yang mereka miliki cukup, diyakini prioritas pinjaman atau bantuan yang akan disalurkan tentu ke sejumlah negara-negara yang semakin dalam kemiskinannya akibat Covid-19. Keluhan Sri Mulyani uang rakyat dikorupsi, menunjukkan, ekonom yang berasal dari Universitas Indonesia cengeng dan sekaligus putus asa. Padahal, masalah korupsi tidak hanya terjadi saat ini. Itu penyakit lama yang semakin akut. Sri Mulyani barangkali lupa, kasus suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, saat masih menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sekadar mengingatkan saja, kasus ini sangat menghebohkan karena membuat sebagian rakyat segan membayar pajak. Rakyat yang membayar pajak marah saat itu. Jika dirunut ke belakang, cukup banyak uang pajak yang ditilep oleh oknum-oknum pegawai pajak, baik yang sempat ditahan dan diproses sampai pengadilan, maupun yang tidak tersentuh aparat penegak hukum. Padahal, uang pajak yang berasal dari rakyat itu sejatinya digunakan untuk membiayai sejumlah keperluan negara dan rakyat. Uang rakyat dikorupsi, sudah menjadi pemberitaan media dan perbincangan yang ramai tiap hari. Korupsi semakin marak dan menyebar terjadi setelah reformasi 1998. Jika di masa orde baru korupsi lebih melekat di kalangan Bina Graha untuk kalangan pejabat atau Cendana untuk kalangan keluarga dan kroni Pak Harto, maka sejak reformasi korupsi sampai ke pelosok desa. Bina Graha adalah salah satu nama di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta yang menjadi tempat Soeharto berkantor. Cendana adalah Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat yang menjadi tempat tinggal Soeharto dan keluarganya. Kini korupsi sampai ke pelosok desa. Sejumlah kepala desa atau perangkatnya berurusan dengan penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) karena menilep dana desa. Bergeser ke tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional, korupsi semakin banyak dan besar-besar, terutama yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi berjamaah pun seringkali disandangkan, karena melibatkan banyak orang. Malah, dalam satu kasus korupsi yang ditangani KPK, suami, istri, anak dan mantu terlibat. Bahkan, ada juga yang melibatkan adik kandung atau kerabat dekat lainnya. Korupsi sudah menjadi penyakit kronis. Ada KPK yang dikenal galak memberantasnya, korupsi masih merajalela. Apalagi lembaga antirasuah itu tidak ada. Kalau Sri Mulyani curhat atas korupsi bantuan sosial yang dilakukan Juliari Batubara, maka rakyat menjerit. Rakyat menangis atas sikap pejabat negara yang materialistik dan semakin menunjukkan perilaku hedon. Rakyat meringis, karena banyak jatah yang tidak sampai kepada mereka. Mbak Sri, dengarlah suara hati nurani rakyat. Anda sudah berusaha keras cari utang dan mengumpulkan pajak dari rakyat, tapi masih digarong sana-sini. Terlebih lagi penggunaan dana Covid-19 yang ratusan triliun yang masih dipertanyakan banyak orang. Anda jangan cuma curhat. Sudahlah, mundur saja dari Menteri Keuangan. Sebab, uang rakyat terus diembat oleh orang yang tidak menggunakan hati nurani dan tidak punya akal sehat. **