OPINI

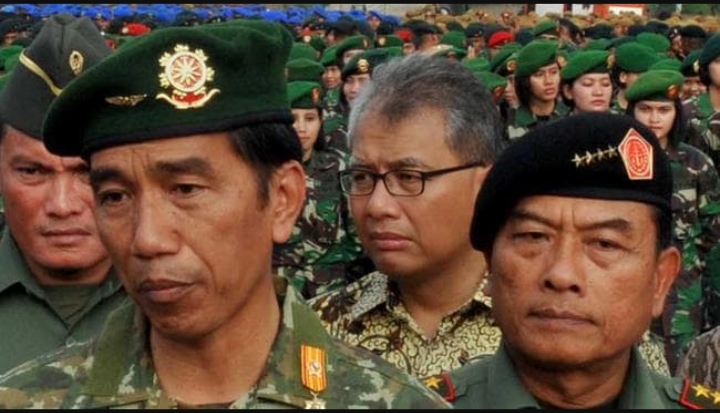

Jokowi Dihadapkan Pada Pilihan Sulit

by M. Rizal Fadillah Bandung FNN - Cara kudeta kasar dan melabrak hukum yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KPS) Moeldoko menempatkan Presiden Jokowi serba salah. Kelakuan Moeldoko sekarang berdampak pada pilihan sulit bagi Jokowi. Sebagai Presiden, Jokowi harus berpura-pura netral. Terpaksa berujar bahwa soal Konres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara adalah masalah intern Demokrat. Tuntutan agar menegur, bahkan memecat Moeldoko bukan hal mudah. Sebab sukses Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat dipastikan menguntungkan kepentingan politik Jokowi. Moeldoko bisa dipakai Jokowi untuk merealisaskan kepentingan politik jangka pendek, maupun jangka. Itu pun dengan catatan kalau Mooldoko diberikan SK Menkumham sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Memecat dan mengganti dengan pejabat lain sama saja dengan mengorbankan salah satu benteng Istana. Moeldoko adalah jagoan yang berani atau nekat dalam melangkah. Mantan Panglima TNI ini meski berambisi, tetapi tetap loyal kepada Jokowi. Trium Virat benteng kekuasaan bersama Hendro Priyono dan Luhut Binsar Panjaitan menjadi andalan Jokowi. Pada sisi lain, bila Jokowi mendukung langkah brutal Moeldoko melalui KLB, itu sama saja dengan melegalisasi pelanggaran hukum. Sama dengan membenarkan politik menghalalkan segala cara pada demokrasi kita yang berwajah buram di masa komunitas internasional. Menkumham Yasona Laoly ditempatkan di garda tedepan penguatan status kepemimpinan Moeldoko hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Terhitung sejak Moeldoko mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham, maka telah terjadi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Moeldoko dapat bebas mengacak-acak Partai demokrat dengan bantuan penyandang dana dari oligarki dan konglomerat hitam, licik, culas dan picik. Gerombolan konglomeret yang tidak pernah puas menghisap darah. Berbeda dengan pola devide et impera pada partai-partai politik lainnya, Moeldoko yang menjadi pengurus sah di Partai Hanura mampu menjadi Ketum di Partai Demokrat. Padahal Moledoko adalah kepala KSP. Moeldoko orang dekat Presiden Jokowi. Bagi Jokowi, sorotan keras ini membuat posisinya menjadi sulit. Bagai harus makan buah simalakama. Simalakama nama latinnya adalah phaleria macrocarpa yang mengandung zat anti oksidan seperti alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, dan terpenoid yang berguna untuk menurunkan kadar gula darah, anti kanker, anti radang, juga anti alergi. Tetapi racun simalakama ini juga bisa menyebabkan sariawan, mabuk, dan kejang-kejang, berbahaya bagi ibu hamil. Memakan buah simalakama adalah pilihan sulit. Racun yang dapat menjadi obat, dan racun yang menimbulkan penyakit. Jadi, kaitan dengan politik kini apa yang dilakukan oleh Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat via KLB menjadi bagai makan buah simalakama bagi Jokowi. Pilihan yang tidak mudah. Pilihan yang serba salah. Di tengah kesulitan Jokwi itu, prinsip "bukan urusan saya" atau "sudah ditugaskan kepada Menteri" menyebabkan Jokowi sebenarnya melempar kesulitan itu justru kepada rakyat. Menciptakan kegaduhan untuk rakyat. Sikap itu yang sekaligus mengukuhkan predikat sebagai rezim sarat kegaduhan. Suka dan hobby memproduksi kegaduhan politik. Banyak yang merenung, apakah Presiden memang sedang memikirkan rakyat? Atau rakyat ini yang selalu dan selalu dibuat pusing untuk memikirkan prilaku Presiden? Pilihan Jokowi untuk menentukan kebijakan melegalisasi hasil KLB, yang berarti membunuh SBY atau menolak pengesahan KLB yang bermakna membunuh Moeldoko adalah kondisi berat sebagai ujian bagi masa depan dirinya. Ataukah seperti biasa, biarkan diambangkan saja lalu mengikuti instink untuk melompat ke tempat lain lagi. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Ini Baru Halaman Pertama, Bagaimana Lembar Berikutnya?

by Bambang Tjuk Winarno Madiun FNN - Ada yang mengait ngaitkan ucapan Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan napi kasus korupsi proyek Hambalang (Pembangunan Pusat Pendidikan, Latihan dan Olah Raga Nasional) waktu itu. Tentu dikaitkan dengan malapetaka aktual masa kini, kudeta Partai Demokrat oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Publik memberi arti kudeta itu sebagai “halaman pertama” dari sejumlah lembaran sebuah buku politik. Buku yang akan dibuka di waktu-waktu setelah tuntas membaca “halaman pertama”. Lebih asyik dan mboys membacanya sambil duduk mengangkat kaki, ngobrol-ngobrol dan ngopi-ngopi biasa. "Saya nyatakan ini baru permulaan. Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah langkah besar. Baru halaman pertama. Masih banyak halaman halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama. Tentu untuk kebaikan bersama", ucap Anas Urbaningrum seperti dikutip oleh merdeka.com (23/02/2013). Menyambung itu, sementara pihak berspekulasi kalau Moeldoko yang “disuruh” menjadi Ketum Partai Demokrat hasil Konres Luar Biasa Deli Serdang kemarin, untuk segera bergerak ke Senayan. Wakil rakyat asal Partai Demokrat disana signifikan jumlahnya. Bisa menggalang kekuatan dan pengaruh dengan target-taget tertentu. Diilustrasikan, orientasi politik Moeldoko, bila merasa dirinya telah sah secara defacto, akan segera menggalang pengaruh anggota DPR di. Konsentrasi jangka pendek adalah mengupayakan adanya Bab, atau Pasal atau Ayat dalam UUD 1945 yang membolehkan tiga kali jabatan Jokowi sebagai Presiden. Dalam jangka menengah atau pun panjang, dimungkinkan Moeldoko akan mengaku “dipaksa rakyat, bila tidak malu dibilang mencalonkan diri, untuk ambil bagian di Pilpres mendatang. Menjadi calon presiden tahun 2024. Otak-atik politik tersebut merujuk pada pandangan tokoh sentral reformasi '98, Amien Rais, yang mencurigai pihak-pihak selain oposan tengah berjuang untuk tiga kali Jokowi sebagai presiden. Sekali pun kalkulasi Amien Rais tersebut dibantah mentah Wakil Ketua MPR (Fraksi PDIP), Ahmad Basarah, namun rasa was-was dan tidak percaya tak mudah hilang dari mata hati dan pikiran. Sudah kadung tidak bisa dipercaya. Mungkin juga itu sebab-musababnya. "Sejauh ini kami belum pernah memikirkan. Apalagi mengambil langkah langkah politik untuk merubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Demikian juga di MPR, kami belum pernah membahas isu masa jabatan presiden tersebut, dan mengubahnya menjadi tiga periode," kata Ahmad Basarah. Ungkapan Ahmad Basarah sebagai upaya meyakinkan itu, boleh jadi dibaca kaum oposan sebagai lembutnya lidah tanpa tulang-belulang. Ibarat lagi "kau yang berjanji, kau yang mengingkari," kata Raja dangdut Rhoma Irama dalam syair lagunya. Masih ragu juga? Atau belum mau percaya? Bolehlah kita putar ulang alasan Moeldoko yang baru kemarin sore diucapkannya. Moeldoko membantah kalau bertemu dengan beberapa kader dan bekas orang Partai Demokrat, sebagai rencana kudeta atas Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagaimana kecurigaan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Kehormatan Partai Demokrat yang sah. Moeldoko, seperti ditirukan SBY, mengaku "hanya ngopi-ngopi biasa. Hanya ngobrol-ngobrol biasa". Ngobrol sambil ngopi antara Moeldoko dengan beberapa orang kader dan pecatan Partai Demokrat itu, diakui Moeldoko tidak membahas rencana jahat politik. Namun apa lacur. Beberapa waktu sesudah itu, yang dilakukan Moeldoko dari hasil ngobrol dan ngopi itu membuahkan hasil? Meletuslah malpraktek politik di Deli Serdang Sumatera Utara. Moeldoko diangkat menjadi Ketum PD dengan cara bermain sulap. Malahan, menurut gelora.co (15/03), Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, secara pribadi mendukung wacana penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Itulah sebabnya anak bangsa yang menaruh peduli atas keselamatan NKRI, bahu-membahu berteriak keras. Mereka berdiri atas nama kebenaran dan keselamatan demokrasi. Deretan nama yang berani mengambil posisi di zona oposan diantaranya Amien Rais, Sri Bintang Pamungkas, Din Syamsudin, Rocky Gerung, Rizal Ramli, Fadli Zon serta kaum melek bernegara lainnya. Kecuali para tokoh tersebut, terdapat jurnalis yang tergabung di media massa kritis. Diantaranya TEMPO.co, FNN.co.id, Gelora.co, indonesialeaks dan TV One. Memang sedikit jumlahnya dibanding cacah media massa yang beredar. Para pengkritik maunya diminta diam oleh para buzzeRp. Inginnya mereka para buzzerRp, bernegara seperti yang kini kita rasa dan alami bersama saat ini. Jadi teringat filosofi, "kalau sekedar hidup, babi di belantara itu juga hidup. Kalau sekedar kerja, kerja, kerja, kera yang joget ikut pengamen jalanan itu juga kerja". (Buya Hamka, Tokoh Muhammadiyah). Sulit dibayangkan, seandainya perjalanan negeri ini tanpa diimbangi campur tangan pengkritik. Ibarat penanganan suatu penyakit oleh tenaga medis. Negara ini dalam kondisi illness akibat sepsis yang telah menyeluruh menjangkit organ tubuh. Yang prognosisnya adalah kematian. Nah, keberadaan Amien Rais dan sejumlah pihak yang memiliki selera politik sama, berperan sebagai obat yang bekerja secara paliatif. Mengulur ulur umur. Sambil menunggu mukjizat Allah Subhaanahu Wata’ala untuk sembuh dari penyakit. Akhirnya, seperti apa rupa dan warna dalam gambar serta bacaan di halaman-halaman berikutnya. Kita tunggu saja bersama. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id.

Teriak Benci Asing Tapi Ketagihan Impor

by Jusman Dalle Jakarta FNN - Malam teriak benci produk asing. Namun pagin atau siang sudah sarapan beras impor. Itulah ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan ambivalensi sikap pemerintah. Terutama dalam isu-isu ekonomi dan perdagangan. Baru kemarin Presiden Joko Widodo melantunkan kumandang “cintai produk lokal dan benci produk asing”. Masih hangat-hangat tahi ayam kampanye itu. Eh, tiba-tiba mencuat rencana impor beras satu juta ton. Wajau saja kalau republik ini terperanjat. Rencana impor satu juta ton beras datang dari meja kerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan M. Luthfi. Pihak yang sama, juga menyuplai informasi kepada Presiden sehingga terlontar kampanye untuk “membenci produk asing”. Rencana impor beras kontan menjawab keraguan publik. Ketika Presiden Jokowi mengajak “benci produk asing” masyarakat memang merespons dengan nada skeptis. Menduga jika ajakan yang tampak heroik itu cuma sebatas gimik saja. Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti juga. Alih-alih benci, menahan diri dan memprioritaskan produk lokal milik petani lokal saja bahkan tidak mampu. Maka wajar bila kampanye benci produk asing dinilai cuma basa-basi. Hanya lips service. Sebab Rencana impor beras, menyeret kembali ingatan publik ke titik kemarahan pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) terhadap aksi pedagang asing yang mendominasi ecommerce di pasar lokal. Kemarahan UMKM itu kini meluas. Kemarahan yang merambah kepada para petani di kampung. Impor beras itu, jelas menghianati kerja keras petani di desa-desa. Implikasi lainnya, para pelaku ekonomi dalam rantai ekosistem perberasan bakal terkena pukulan telak dengan banjirnya beras impor. Persoalan impor beras ini akan terus bergulir. Isu ini kabal terus membesar, dan menjadi atensi di seantero negeri agraris. Apalagi panen raya petani lokal sudah di depan mata. Maka wajar bila ekonom senior Faisal Basri menyebut aroma tajam perburuan rente menyengat kuat dari balik agenda impor beras. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso menyatakan Bulog belum tentu mengamini rencana yang dirancang oleh Menkoperekonomian dan Mendag tersebut. Impor beras bukan cuma merefleksikan inkonsistensi terhadap seruan benci produk asing. Namun juga membuktikan bila banjir produk asing adalah kontribusi pemerintah. Frasa ekonomi gotong royong, ekonomi berdikari dan kedaulatan ekonomi yang selama ini seolah menghipnotis kesadaran publik, cuma isapan jempol belaka. Salah Arah Arah yang melenceng juga terjadi dalam agenda pembangunan ekonomi digital. Sektor ekonomi yang menjadi trend, bahkan diadopsi sebagai mainstream ekonomi masyarakat global. OECD menyebut digitalisasi adalah satu dari 10 megatrend yang dipicu oleh Covid-19. Indikasi salah arah pembangunan ekonomi digital terlihat dari banjir produk asing. Persis seperti impor beras dan aneka jenis pangan yang saban tahun dilakukan oleh pemerintah. Keresahan soal dominasi asing tidak mengada-ada. Produk asing kadung menguasai pasar daring ecommerce. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyebut, cuma 7% produk lokal yang listing di ecommerce. Jika digali lebih dalam, muncul pertanyaannya, mengapa terjadi dominasi produk asing? Mengapa situasi ini menjadi sulit dikendalikan? Pertama, ini adalah kontribusi pemerintah. Kegenitan membuka kran impor jadi gerbang utama. Kebijakan impor bukan diteken oleh pedagang di Glodok atau pengecer di Pasar Senen. Tetapi oleh menteri terkait. Maka sejak awal, ajakan “benci produk asing” dari pemerintah diduga sebagai bentuk cuci tangan semata. Kedua, di luar persoalan kebijakan importasi, banjir produk asing juga dipicu oleh dinamika ekonomi internal. Indonesia memasuki momentum konsumsi. Terdongkrak oleh pendapatan perkapita. Tahun 2020 yang lalu, Indonesia bahkan dinobatkan oleh Bank Dunia sebagai upper middle income country. Negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan perkapita Rp58 juta pertahun. Predikat itu adalah lampu hijau. Magnet bagi para investor. Di luar isu pemerataan yang masih jauh panggang dari api, kenaikan pendapatan perkapita adalah indikator jika ekonomi Indonesia tumbuh. Bertabur potensi untuk digali. Terutama di sektor konsumsi. Sayangnya, kenaikan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dalam negeri. Industri manufaktur bahkan memasuki masa-masa suram. Kontribusi manufaktur terhadap PDB melorot. Dari 28,83% pada tahun 2003, kini tersisa sekitar 19%. Konsekuensinya, ledakan permintaan harus disuplai impor. Aneka jenis produk, dari pangan, mainan anak, busana harian hingga printilan perkantoran dipasok dari China. Baik itu di pasar daring maupun di pasar tradisional. Ketiga, transmisi digitalisasi mengakselerasi penetrasi asing di pasar dalam negeri. Sudah sejak lama Indonesia diincar. Pendekatan diplomasi atar negara (diplomacy approach) yang ditempuh untuk menikmati pasar terbesar di ASEAN ini. Termasuk melalui jalur investasi. Lusinan perusahaan berbasis teknologi informasi mengguyurkan modal jumbo. Menancapkan eksistensi. Berselancar di pasar digital yang tumbuh secara akseleratif yang . Ekonomi digital Indonesia tahun 2020 tercatat Rp 630 triliun. Tetapi kue jumbo itu, cuma numpang lewat di dompet pelaku ekonomi lokal. Dominasi produk asing di ecommerce menimbulkan impikasi berantai. Ekosistem UMKM dan sektor ril paling kena getahnya. Tidak hanya merugikan mereka yang mencoba peruntungan di platform-platform digital. UMKM yang tak memahami bagaimana cara kerja ekonomi berbasis aplikasi itu, ikut terpapar. Terancam tereliminasi dari rumah sendiri. Ini sangat tragis. Makanya sorotan terhadap impor beras, mestinya menjadi momentum menata kembali tata niaga Indonesia. Bukan cuma di sektor perberasan, dan pangan. Tetapi di seluruh sektor perdagangan yang terindikasi kuat disetir oleh kepentingan pepmburu rente. Persis seperti perburuan rente yang juga terjadi di ecommerce. Bila ditelusuri, ternyata ada keluarga dekat pejabat penting di republik ini yang jadi komisaris di platform digital asing. Platform yang jadi surga bagi arus impor, yang mengancam UMKM lokal. Penulis adalah Direktur Eksekutif Tali Fondation dan Praktisi Ekonomi Digital.

Haruskah Sumpah Mubahalah Dengan Komnas HAM?

by M. Rizal Fadillah Bandung FNN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki kewenangan penuh untuk menggali fakta dan menyelidiki kasus pembunuhan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di kilometer 50 Jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek). Hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM berujung pada kesimpulan bahwa telah terjadinya "unlawful killing" oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya Komnas HAM juga menyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka selanjutnya mesti diproses secara hukum. Bukan kategori pelanggaran HAM berat. Akibatnya, publik menilai kerja Komnas HAM belum optimal karena ada hal yang tidak terungkap, janggal, bahkan mungkin juga disembunyikan. Atas dasar banyak faktor. Namun paling kurang ada tiga hal yang menjadi pertanyaan mendasar, yang justru tidak diungkap oleh Komnas HAM. Pertama, Komnas sama sekali tidak melihat adanya indikasi penganiayaan oleh aparat terhadap keenam anggota Laskar FPI. Padahal foto-foto dan hasil otopsi dimiliki justru sangat mencurigakan. Saat ini dugaan tersangka aparat kepolisian justru dituduh atas pelanggaran terhadap Pasal 338 Jo 351 KUHP. Nah, Pasal 338 KUHP menyangkut pembunuhan dan Pasal 351 adalah penganiayaan. Kedua, keberadaan mobil Land Cruiser yang datang ke Tempat Kajadian Perkara (TKP ) di Rest Area kilometer 50 tidak terkuak siapa personalnya? Padahal saksi yang ada yang ada TKP melihat bahwa terjadi selebrasi seperti sebuah tim bola voli. Selebrasi yang dipimpin oleh "pejabat" yang turun dari mobil Land Cruiser tersebut. Pemeriksaan kepada polisi yang bertugas di kilometere 50 tol Japek telah dilakukan oleh Komnas HAM. Apakah seluruh saksi bungkam, termasuk yang berselebrasi atas siapa "komandan" yang memimpin itu? Benarkah Komnas HAM tidak tahu juga siapa yang turun dari mobil Land Cruiser tersebut? Ketiga, yang menjadi pertanyaan Komnas HAM mengenai mobil yang membuntuti dan menembak saat berkejar-kejaran di jalan menuju gerbang tol Karawang Barat. Ada mobil Avanza hitam nomor polisi B 1739 PWQ dan Avanza silver nomor polisi B 1278 KJD. Aneh bin ajaib jika Komnas HAM tidak dapat menemukan siapa penumpang dua mobil pembuntut dan pengejar tersebut. Semestinya terlalu mudah bagu Komnas HAM untuk mengetahui penumpak di movil Avanza hitam B 1739 PWQ dan avanza silver B 1278 KJD. Mudah karena bisa didapat dari keterangan anggota polisi sendiri. Apalagi dalihnya adalah "tembak-menembak" dengan aparat kepolisian. Atau memang mereka bukan Polisi? Kalau bukan polisi, mereka dari instansi mana? Mungkinkah mereka yang terlibat tembak-menembak, sehingga mengakibatkan dua anggota Laskar FPI meninggal itu di TKP adalah anggota polisi yang Bawah Kendali Operasi (BKO) ke instansi negara lain? Misalnya, di-BKO-kan ke Badan Intelijen Negara (BIN)? Mengapa Komnas HAM begitu berat untuk mengungkapkan pelaku penembakan terhadap dua anggota Laskar FPI tersebut. Tiga hal di atas menjadi sangat penting ,atau bagian dari kunci operasi pembunuhan dan penganiayaan terhadap enam anggota laskar FPI. Tiga hal yang semestinya diketahui Komnas HAM saat melakukan penyelidikannya. Jika ternyata memang mengetahui tetapi tidak mengungkapkan, berarti Komnas HAM telah menyembunyikan fakta atau temuan. Keyakinan Komnas HAM bahwa telah terjadinya tembak-menembak yang menewaskan dua anggota laskar FPI. Sementara Komnas HAM tidak mengetahui siapa pelaku atau aparat penguntit dan pembuntut yang terlibat "tembak menembak". Ini juga sangat aneh dan janggal. Bisa berkesimpulam terjadi tembak-menembak. Tetapi tidak tau siapa pelaku yang terlibat tembak-menembak. Komnas HAM juga menyimpulkan tidak terjadi unlawful killing pada pembunuhan dua anggota Laskar FPI tersebut. Padahal keterangan itu hanya didapat dari pengejar, pembuntut, serta penembak sendiri. Mereka adalah penumpang mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD. Pihak keluarga meyakini keenam laskar tidak memiliki senjata api. Sementara pihak Kepolisian dan Komnas HAM yakin terjadi tembak-menembak. Artinya, anggota laskar itu memiliki senjata api. Beberapa waktu lalu pihak keluarga korban menantang kepolisian untuk melakukan sumpah mubahalah terkait dengan tuduhan kepemilikan sejata api, namun pihak kepolisian tidak ada yang hadir. Mengingat layak diduga terjadi penyembunyian fakta dan temuan oleh Komnas HAM, apalgi Komnas HAM telah meyakini anggota laskar memiliki senjata api, maka muncul pertanyaan haruskah dilakukan pula sumpah mubahalah dengan Komnas HAM? Ketika tuntutan masyarakat agar dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen tidak dipenuhi, maka Komnas HAM akhirnya diberi kepercayaan untuk melakukan penyelidikan. Dengan demikian, tanggungjawab hukum telah diambil oleh Komnas HAM. Mengingat hal ini menyangkut urusan nyawa manusia, maka Komnas HAM tentu juga bertanggung jawab untuk urusan dunia dan akhirat. Karenanya sumpah mubahalah adalah sarana lain yang bisa digunakan untuk menguak misteri pembunuhan sadis atas enam anggota laskar FPI oleh aparat kepolisian atau instansi lain yang terlibat. Beranikah Komnas HAM sumpah mubahalah? Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Jokowi Tiga Periode? PKI Yang Jingkrak-Jingrak

by Tarmidzi Yusuf Bandung FNN - Baru-baru ini seperti dilansir detik.com (14/4), Bapak Reformasi Indonesia, Prof. Dr. Muhammad Amien Rais melontarkan dugaan bahwa Jokowi akan mengusulkan pasal presiden boleh menjabat selama tiga periode. Keinginan ini jelas nenabrak amanat reformasi 1998, yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua priode. Penulis pernah menulis dengan judul “Waspada Agenda Besar Parlemen Indonesia Periode 2019 – 2024”. Tulisan tersebut viral. Dimuat dibeberapa situs berita online. Tulisan tersebut dirilis pada 15 Juli 2019 atau 12 Dzulqa'dah 1440 di FB. Sekarang akun FB dibanned oleh pihak FB. Dalam tulisan tersebut, penulis menjelaskan tentang adanya skenario dan target yang hendak dicapai dibalik isu amandemen UUD 1945. Sebab UUD 1945 Pasal 7 hasil amandemen tahun 1999 berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Isu amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden, yang semula hanya dua periode menjadi kemungkinan tiga periode atau lebih. Tulisan tentang jabatan presiden tiga priode atau lebih itu ditulis dua tahun lalu, ternyata bukan hanya isu belaka. Sekadar mewanti-wanti untuk mewaspadai permainan Pertai Komunis Indonesia (PKI) dan paham China komunis melalui antek-anteknya dalam negeri. Bila lengah, maka amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 7 kemungkinan berhasil. PKI dan antek-antek komunis pun tepuk tengan dan berjingkrak-jingkrak merayakan kemenangan agenda mereka. Isu tentang rencana amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 7 tampaknya akan menjadi perbincangan hangat dan panas. Diprediksi akan timbul gejolak sosial yang meluas di masyarakat. Bagaimana mungkin saat ekonomi anjlok, angka kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah, rakyat hidup susah, eh malah minta tiga periode? Yang benar aja. Isu Jokowi tiga periode ini menguat lagi pasca kisruh Partai Demokrat yang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Deli Serdang, Sumatera. Ditengarai KLB Partai Demokrat tersebut didukung oleh lingkaran istana. Banyak juga pihak menuding kisruh mnimpa Partai Demokrat diduga sekarang “diotaki” para jenderal merah. Disanyalir Moeldoko dan faksi yang tersingkir di Partai Demokrat beberapa tahun silam, hanyalah “pemain figuran” saja. Pengendalinya gank politik jenderal merah yang sangat berpengaruh. Selain kisruh di Partai Demokrat, publik juga mensinyalir “safari politik” Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto ke beberapa ketua umum partai membawa misi khusus. Tahun kemarin, Airlangga Hartarto juga melakukan hal yang sama. Misinya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cilaka). Adakah safari Airlangga Hartarto tahun ini punya misi tertenti? Khususnya yang terkait dengan isu Jokowi tiga periode? Rumornya Airlangga Hartarto dikenal dekat dengan link jenderal merah. Rakyat sekarang dalam posisi yang sulit. Sementara DPR dan institusi negara lainnya nyaris lumpuh. Mereka dikendalikan oleh segelintir orang dalam genk politik jenderal merah. Wajar saja bila ada kekhawatiran skenario tiga periode, dan pelan-pelan mengarah partai tunggal. Mirip-mirip sistem politik China komunis. Penulis adalah Pegiat Da’wah dan Sosial.

KM 50 Tol Japek Memburu Pemilik Ide Kejahatan

by Tamsil Linrung Jakarta FNN - Bangsa ini sering dipuja sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Juga dielu-elukan sebagai negara hukum. Namun sejarah membuktikan, pertarungan ideologi dan kepentingan politik tak jarang mengangkangi hukum dan demokrasi. Kini, sejarah itu kembali menampakkan kepongahannya. Kasus hukum yang bertubi-tubi menimpa Front Pembela Islam (FPI), ditengarai cacat hukum, intimidatif dan diskriminatif. Konon, itu terjadi sejak kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS), penutupan organisasi FPI, dan seterusnya. Puncaknya adalah unlawful killing, pembunuhan di luar hukum terhadap enam pemuda laskar FPI di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek (Japek), beberapa waktu lalu. Terhadap pembunuhan di luar hukum ini, hasil penyelidikan Kimisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta aparat berwenang untuk menyelidiki lebih lanjut. Permintaan Komnas HAM merujuk secara khusus kepada wafatnya empat laskar FPI. Soalnya, empat pemuda ini harus menemui ajal dalam penguasaan polisi. Versi polisi, mereka merebut pistol aparat sehingga bentrok tak terelakkan di dalam mobil. Namun argumen polisi itu terasa janggal. Keempat laskar harusnya diborgol, sebagaimana jamaknya Standard Operation Procedure (SOP) penangkapan yang dilakukan polisi. Apalagi, mereka dituding terlibat adu tembak sebelum akhirnya dibekuk. Meski polisi beralasan aparat tidak dilengkapi borgol karena mereka bukan tim penangkapan, namun tetap saja kita mencium aroma kelalaian. Borgol bukanlah barang "mewah". Bukan pula barang yang memerlukan kualifikasi tertentu untuk ditenteng aparat, sebagaimana senjata berpeluru tajam. Dua anggota laskar FPI lainnya wafat lebih dulu di lokasi kejadian. Baik kepolisian maupun Komnas HAM, keduanya berpendapat terjadi baku tembak. Namun, sejumlah pihak menemukan keterangan berbeda. Salah satunya temuan wartawan Forum News Network (FNN) Edy Mulyadi. Saat menginvestigasi ke Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, di akun youtubenya, Edy mengaku telah mewawancara tiga orang sumber yang saat itu berada lokasi kejadian, yang polisi menyebutnya dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Para saksi itu menerangkan tidak melihat ada baku tembak, melainkan hanya mendengar dua kali tembakan. Dua tembakan itulah yang diduga menewaskan dua laskar FPI. Belakangan, Rest Area KM 50 dibongkar habis. Diratakan dengan tanah. Tidak ada lagi yang tersisa di TKP Rest Area KM 50 Tol Japek. Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 anggota Laskar FPI Abdullah Hehamahua mempertanyakan tindakan ini. Menurutnya, di lokasi bukan tak mungkin terdapat barang bukti yang masih dapat ditelisik. Kekhawatiran Hehamahua tentu bisa dipahami. Yang menyedihkan, dalam perjalanan perkara selanjutnya, keenam pemuda FPI itu dijadikan tersangka, meski telah wafat. Alasan versi Menkopolhukam Mahfud MD, konstruksi hukum mengharuskan penersangkaan. Tetapi sejumlah ahli hukum membantah dan menyebut langkah hukum ini justru melawan Pasal 77 KUHP. Artinya, melawan hukum. Sarat Kontroversi Begitu banyak kontroversi dalam kasus ini, hingga sulit diramu satu per satu. Namun satu hal yang pasti, konstitusi memerintahkan “negara melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia”. Melindungi setiap nyawa warga negara adalah kewajiban pemerintah. Sebaliknya, penghilangan nyawa satu rakyat saja tanpa alasan kuat adalah tindakan melawan konstitusi yang juga melanggar HAM. HAM adalah anugerah yang wajib dihormati. Dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan kita semua. HAM seharusnya menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diskriminasi dan intimidasi yang berujung pada hilangnya hak hidup, tentu harus direspon oleh hukum secara adil. Bila tidak, wajah bangsa ini akan semakin kusam dalam pandangan dunia internasional. Karena kejahatan HAM selalu menjadi perhatian masyarakat global. Bangsa ini telah cukup banyak menyimpan problem HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Jangan ditambah lagi. Hari ini ,16 Maret 2021, tepat 100 hari kematian 6 pemuda Laskar Front Pembela Islam. Hingga 100 hari pasca kepergian almarhum, pihak keluarga masih mengejar keadilan. Kita bersimpati kepada keluarga yang ditinggal dan memanjatkan doa terbaik untuk para almarhum. Semestinya, belasungkawa juga datang dari pemerintah. Entah itu dari Presiden Jokowi atau setidaknya salah seorang menteri Kabinet Indonesia Maju. Tetapi kita tidak mendengar ucapan itu. Sangat kering dan gersang negara berbelasungkawa kepada rakyatnya. Apalagi karangan bunga dukacita segala. Konteksnya bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini tentang soal kemanusiaan. Ikut bersimpati pada duka keluarga korban rasanya tidak akan terlalu memberatkan. Tidak juga mengurangi kehormatan dan waktu para pejabat. Sebaliknya, ucapan dukacita barangkali saja bisa mendinginkan suasana dan menjadi pintu masuk dialog antara keluarga korban dengan pemerintah. Di jegad media sosial, viral orang tua para almarhum laskar FPI yang wafat itu melakukan sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah memang dikenal pada mekanisme hukum pembuktian Islam di zaman Rasulullah Shallaahu Alaihi Wasallam. Sumpah ini bahkan pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallaahu Alaihi Wasallam sendiri. Hukum Indonesia tidak mengenal sumpah mubahalah. Kalau toh dilakukan, agaknya tidak akan meringankan atau memberatkan dalam konteks hukum positif Indonesia. Tetapi sumpah itu toh tetap saja menjadi pilihan. Boleh jadi karena orang tua korban merasa kepentingan hukumnya tidak bakalan sepenuhnya diayomi penegak hukum. Memasuki Babak Baru Kini, insiden wafatnya enam laskar FPI memasuki babak baru. Tiga anggota Polda Metro Jaya yang terlibat dalam bentrok dengan enam laskar FPI, tengah diperiksa. Sinyal yang diberikan Kabareskrim Polri, tidak menutup kemungkinan ketiganya menjadi tersangka. Bila benar tiga Anggota Polda Metro Jaya melakukan pembunuhan itu, harus dipastikan apakah tindakan itu dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas perintah atasan? Yang kita tahu, garis komando itu begitu mendarah daging dalam diri aparat kepolisian dan personel TNI. Seorang petugas lapangan umumnya tidak akan berani mengambil keputusan berdampak besar bila tidak ada perintah atasan. Jika benar didasari atas perintah atasan, maka kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada petugas di lapangan. Pemilik ide kejahatan dan pemberi komando harus dikejar. Meski begitu, harus diakui pula bahwa kemungkinan inisiatif sendiri tetap ada, meski potensinya sangat kecil. Itu bisa terjadi jika situasi lapangan mengharuskan. Pada sisi lain, lagi-lagi muncul kontroversi baru. Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 anggota Laskar FPI menduga ada eksekutor lain dalam peristiwa di Km 50 Tol Japek, 7 Desember 2020. Dugaan ini disinyalir Ketua TP3 Abdullah Hehamahua berdasarkan penuturan saksi mata di sekitar lokasi. Dugaan Hehamahua sebaiknya tidak dikesampingkan begitu saja. Terlebih, dugaan ini punya kecocokan dengan temuan investigasi Komnas HAM. Komnas menyebut ada sejumlah pria yang membawa senjata laras panjang di sekitar KM 50, yakni aparat penjaga jalur pengiriman vaksin Covid-19. Meski begitu, selalu terbuka alternatif lain yang dapat terjadi. Belajar dari kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Nusantara Nasrudin Zulkarnain, misalnya. Faktanya, di persidangan terungkap bahwa eksekutor yang disewa Mantan Ketua KPK Antasari Azhar ternyata gagal menunaikan tugas. Pistol sang eksekutor macet. Tetapi Nasrudin Zulkarnain toh tetap tewas dengan peluru bersarang di kepala. Peristiwa sejenis itu pula yang dikhawatirkan oleh Hehamahua. Menurut dia, peluru yang menyasar di kepala Nasrudin Zulkarnain berasal dari senapan sniper, penembak jarak jauh. Baik Komnas HAM maupun penyidik di Kepolisian seharusnya memikirkan alternatif semacam ini, agar penanganan dan pengembangan perkara tepat sasaran dan berkeadilan. Jangan sampai yang salah dibuat menjadi soelah-olah benar, dan yang benar jangan sampai disalahkan. TP3 bersama Amien Rais telah menemui presiden. Segala harapan, unek-unek, dan bahkan ancaman siksa api neraka telah disampaikan. Kita menunggu sejauh mana langkah bijak Presiden Joko Widodo. Penulis Adalah Senator DPD RI

Oligarki Cukongi Capres Demokratis (Bagian-2)

by Dr. Margarito Kamis SH. M.hum Ternate FNN - Pada masa John Tyler naik menjadi Presiden inilah Amerika memiliki Bank Charter Act 1844. UU ini diidentifikasi Thomas Tookeim, sebagai pioner lender of the last resort. Uniknya, keadaan keuangan tak juga kunjung membaik. Tahun 1857 terjadi lagi krisis keuangan besar. Utara-Selatan memanas oleh isu slavery. Situasi itu diidentifikasi Coleman, sejarahwan top ini sebagai ciptaan oligarki. Dengan mitra Inggrisnya, oligarki ini merancang perang saudara, Utara-Selatan di Amerika. Pilpres pun tiba. Partai Republik menemukan Abraham Lincoln sebagai salah satu kandidatnya. Lincoln menang pilpres, dan menemukan kenyataan, perang memerlukan uang. Sementara kas negara defisit besar-besaran. William P. Chase, kandidat republik yang gagal, diangkat Lincoln menjadi Menteri Keuangan . Kelak Chase juga dinominasikan Lincoln menjadi Ketua Mahkamah Agung. Dikenal sebagai banker dimasa lalu, Chase diperintah Lincoln mengekstensifikasi pajak. Tetapi Chase bergerak ke arah lain, meminjam uang dari bank-bank. Sayang tidak tercapai. Mimpi oligarki segera terealisasi. Pada tahun 1862 Lincoln membutuhkan tanda tangannya untuk Banking Act. Disusul setahun kemudian dengan National Banking Act 1863. Terlembagakanlah prinsip bank sentral. Pada tahun 1863 ini J.P Morgan telah memainkan peran menentukan, mengusahakan pengakuan korporasi berbentuk “trust” sebagai subyek hukum. Tahun 1873 terjadi lagi kepanikan keuangan. Dikenal dengan Black Friday Panic. Berhentikah sampai di situ? Tahun 1890 krisis keuangan terjadi lagi. Krisis terakhir ini mendekatkan Mark Hannah, salah satu financial oligarchy mendekat ke William McKinley. Setelah menjalin persahatan yang hangat, McKinley menjadi Capres tahun 1896 dari Partai Republik. Pilpres ini benar-benar menjadi pilpres pertama para oligarki keuangan mencukongi capres. Berada di barisan Hannah adalah Andrew Carnige, Henry Clay Frick, Philander Knox, George Pulman, Philipe Aermour (orangnya J.P Morgan), termasuk dari Standar Oil yang menjadi holdingnya Rockefeller. Mereka membiayai McKinley. Total uang cukong-cukong ini ke McKinley sebesar U$ 3,5 juta. Jauh lebih besar dari William Jenning Bryan, capres dari Partai Demokrat, yang hanya punya uang sebesar U$ 400 ribu dolar. Pola penciptaan kepanikan terus digunakan. Tahun 1907 terjadi lagi krisis keuangan. Cukong-cukong ini beraksi perlahan-lahan. Pilpres tahun 1908 dibiarkan dimenangkan oleh William Howatrd Taft, Profesor Tata Negara. Dikenal sanga anti dengan yang namanya Bank sentral. Tetapi Howatrd Taft tidak dapat berkelit dari rencana kelompok ini. Presiden Taft harus membubuhkan tanda tangannya pada National Currency Act 1908. Undang-undang ini memerintahkan Taft membentuk National Currency Commitee. Komita ini dipimpin oleh John Aldrcih, Senator Republik, bersama Paul Warburg dan lainnya, Komite ini dibiayai negara melakukan studi ke Bank sentral di Eropa. Eugene Mullin dalam bukunya Secret The Federal Reserve, menulis kembali dari Eropa, mereka tak melapor ke pemerintah. Mereka malah ke Jackyl Island. Nah, di Jackyl Island inilah mereka menyiapkan deteil langkah pembentukan The Federal Reserve Bank. Ini dikenal dengan Aldrich Plan. Memasuki pilpres tahun 1912, Theodore Rosevelt, mantan presiden digalang mengikuti konvensi Partai Republik, melawan Presiden Howatrd Taft. Tedy Rosevelt kalah. Tetapi dia tetap didorong maju dengan partai progresif. Praktis Partai Republik punya dua kandidat ketika itu. Sementara Kelompok Wall Street (Bursa Saham New York) ini menyiapkan Woodrow Wilson melalui Partai Demokrat. Mereka membiayai Wilson. Kenyataannya Wilson menang pilpres. Tindakan otoritatif pertama Wilson adalah menandatangani The Federal Reserve. Top markotop Wilson. Setelah Wilson masuk White Hose, keadaan ekonomi tidak juga membaik. Lalu perang dunia pertama pun tiba. Oligarki menarik Amerika masuk dalam perang ini. Dalam pemerintahan Wilson, Paul Warburg diangkat jadi direktur Board of War Industry. Board inilah yang dikenal sebagai executive agency. Efek ekonomi dari perang harus ditangani presiden demi persiden sesudah itu hingga pilpres 1928. Menarik, Anthony Sutton, sejarawan Inggris ini menemukan besaran uang cukong oligarki ini pada pemilu 1928 untuk Herbert Hoover. Sutton menulis, Melon Family (Melon National Bank) sebesar U$ 50.000. Rockefeler family (standar oil) sebesar U$ 50.000. Guggenheim Family (Copper Smelting) sebesar U$ 75.000. Eugene Meyer (Federal Reserve Bank) sebesar U$ 25.000. William Nelson Cromwel (Wall Street Attorney) sebesar U$ 25.000. Otto Khan (Equitable Trust Company) U$ 25.000. Mortimur Schif (Banker) sebesar $25.000. Total dana yang dikumpulkan para oligarki untuk Hoover U$ 275. 000. Kesal dengan Hoover, yang dianggap terlalu lambat, kelompok ini mengubah haluannya. Mereka mengalihkan dukungannya ke FDR pada pemilu 1933. Sutton menulis, Herbert Lehman and Lehman Brothers memberi uang kepada FDR sebesar U$ 135.000 Jacob J Roscob dari (Dupont and General Motor) sebesar U$ 110.000. Thomas S. Riyan (Presiden Bankers & Mortage Corp. Huston ) sebesar U$ 75.000. Harry P. Whitney (Garanty Trust) sebesar U$ 50.000. Piere S. Dupont (Dupont Company, General Motor) sebesar U$ 50.000. Bernard Baruch (Brodway) U$ 37.590. Robert Sterling Clark (Singgre Sewing Machine Co) sebesar U$ 35.000. John D. Riyan (National City Bank) U$ 27.000. William H. Woodin (General Motor) sebesar U$ 25.000. Itulah sekelumit wajah oligarki pada pilpres yang dibilang demokratis itu. Pilpres demokratis terlihat jelas sebagai wajah asli mainan oligarki. Itu sebabnya tampilan tata negara Amerika pada periode ini disebut sebagai state corporatism. Seluruh kepentingan, tidak hanya perbankan, tetapi korporasi terakomodasi penuh pada pemerintahan Franklin Delano Roseveltr (FDR). Menariknya demokrasi memungkinkan FDR berkelit dengan pernyataan “Welfare constitution” berdampingan dengan “social constitution citizenship” pada pemerintahannya. Sebagian ahli hukum tata negara malah menyebut periode FDR sebagai peralihan radikal dari classical liberalism ke modern liberalism, nama lain dari “welfare state”. Itulah canggihnya cukong-cukong oligarkis bekerja di pilpres yang demokratis tersebut. Sayang sekali, demokrasi Indonesia tidak mencatat besaran uang yang digunakan oligarki dalam pilpres dan pilkada. Malah tak boleh dibicarakan. Sial, demokrasi menyediakan tempat terhpormat untuk segala kepicikan, keculasan, ketamakan dan kebusukan. (habis). Penulis adalah Pengajar HTN Universitas Khairun Ternate.

Moeldoko Sebaiknya Menyerahlah !

by M. Rizal Fadillah Bandung FNN - Prahara Patia Demokrat merupakan pengejawantahan dari kekuasaan yang korup "corrupt absolutely". Korupsi yang bukan disebabkan oleh kekurangan. Tetapi berbasis keserakahan. Keserakahan politik dari Istana. Semua parpol mesti dikuasai dan di bawah kendali istana. Istana secara standar membantah keterlibatan dalam prahara Partai Demokrat. Apalagi sampai menjadi pengatur agenda segala. Itu urusan internal partai, katanya. Namun publik menganggap hal itu adalah cara instana ngeles politik. Rasanya tidak mungkin Moeldoko bermain sembunyi-sembunyi karena sebagai seorang prajurit ia biasa menjalankan perintah. Moeldoko tidak sedang berkator di Ambon Maluku, Papua, Balipapan Kalimantan Timur atau Medan Sumatera Utara. Namun Moeldoko itu bernator di dalam pagar dan halaman istana negara. Sementara istana negara menjadi simbol dan kebesaran Presiden Jokowi melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sehari-hari. Jarak kantor Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) hanya sekitar 100-200 meter dari kantor presiden. Bantahan dari istana muncul setelah kontelasi politik agak berbalik. Misi kudeta yang nyaris gagal. Moeldoko bukan hanya berhadapan dengan anak-bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja. Tetapi Moeldoko dan istana juga berhadapan dengan opini publik yang mengecam pembegalan politik dan perampokan politik yang dilakukan Moeldoko. Kenyataan ini diperkuat oleh peristiwa sebelumnya, dimana Ketum Partai Demokrat AHY pernah membuat surat kepada Presiden Jokowi untuk mempertanyakan gerakan Moeldoko yang terendus. Namun tidak mendapat jawaban apa-apa. Hingga kini Moeldoko pun belum mendapat teguran apalagi dipecat. Istana diduga kuat sangat tahu langkah pembegalan dan perampokan politik yang dilakukan Moeldoko terhadap Partai Demokrat. Hanya apakah Mooldoko juga sebagai inisiator atau bukan? Itu persoalan lain. Namun orang kuat di belakang Moeldoko tentu saja "inner circle" Istana. Mereka adalah kelompok oligarkhis yang bermain di ruang intelijen dengan semangat pecah belah dan kuasai. Para taipan adalah elemen strategis yang siap "all out" untuk membiayai gerakan ini. Hanya saja indikasi kesuksesan Moeldoko dan inner circle istana mulai terganggu karena rakyat ikut berteriak. Akibatnya, dana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh para taipan busuk, licik, picik dan rakus seret keluar. Terbukti peserta Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara menjerit atas ingkar janji pembayaran. Peserta yang semula dijanjikan Rp. 100 juta, hanya bisa diberikan Rp. 10 juta setiap delegasi. Moeldoko hanya alat permainan yang nampaknya juga senang berjudi politik. Berharap menang juga, siapa tahu hoki, bisa ikut nyapres. Tawaran kepada Jenderal Gatot yang terkuak menunjukkan gerakan kudeta memiliki misi dan perencana. Masif dan terstruktur. Perubahan kepemimpinan 2024 adalah keniscayaan. Taipan tetap ingin berkuasa untuk Presiden ke depan itu Petruk atau Gareng? Single Party System adalah canangan untuk membangun model pemerintahan Orde Lama (Orla) yang ditentang oleh rakyat Indonesia. Keinginan untuk menerapkan demokrasi terpimpin, penghancuran kekuatan agama, bersahabat dengan Cina Komunis, serta pengendalian Partai Politik. Dahulu dibentuk Front Nasional berbasis Nasakom dukungan PKI, kini "Koalisi Nasional", dengan partai-partai politik yang satu arah sebagai mendukung Pemerintahan Jokowi. Disini obsesi seperti inilah, makna bahwa Partai Demokrat harus dilumpuhkan bahkan direbut. Seperti peristiwa G 30 S PKI, percobaan kudeta melalui KLB abal-abal nampak dibayang-bayang kegagalan. SBY mengambil alih perlawanan perang dan melakukan counter attack. Istana mulai blingsatan. Pasukan Moeldoko kocar-kacir, petinggi mulai membelot, prajurit teriak mengaku dibayar, tetapi takut dipecat. Moeldoko mulai diam, dan tak mampu bermanuver. Publik tetap keras ikut mendesak Presiden untuk mencopot Moeldoko dari KSP, agar ada efek jera. Jangan lagi ada model gerakan pembegalan dan perampokan politik yang memalukan bangsa dan negara seperti ini. Sangat jijik dan primitif untuk dilakukan oleh seorang mantan Panglima TNI. Jelas-jelas mempermalukan institusi TNI yang pernah membesarkannya. Apalagi TNI sangat menjunjung tinggi etika dan menghormati sportivitas dalam berdemokrasi. Jika partai politik bisa dibegal, ormas dibubarkan, tokoh politik dipenjarakan, maka lampu merah untuk demokrasi telah menyala. Demokrasi Terpimpin mulai merayap dan menguat. Moeldoko tentu semakin berat, harapan sukses menipis. Gerak gerik terpantau dan mudah untuk dihajar lawan. Daripada babak belur tak keruan, sebaiknya Moeldoko give up, menyerahlah...! Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Pertama Kali Visi & Misi Calon Kepala Daerah Digugat ke MK

by Tarmidzi Yusuf Bandung FNN - Menurut KBBI, visi adalah pandangan atau wawasan ke depan. Visi merupakan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah keinginan dengan pandangan jauh ke depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Sedangkan misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Singkat kata, visi calon Kepala Daerah merupakan impian, cita-cita dan harapan yang hendak dicapai. Sedangkan misi adalah tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian, cita-cita dan harapan yang telah dirumuskan dalam visi calon Kepala Daerah. Visi dan misi calon Kepala Daerah merupakan cita-cita mulia, dan rencana aksi dalam rangka mensejahterakan rakyatnya jika terpilih sebagai Kepala Daerah. Lantas, mengapa visi dan misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan alias BEDAS digugat ke Mahkamah Konstitusi? Benarkah tiga kartu BEDAS mengandung unsur politik uang? Apa bedanya Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang diluncurkan Anies Baswedan di DKI Jakarta atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh Jokowi? Kedua kartu tersebut, KJP Plus dan KIS tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang agak menarik dan mirip dengan visi dan misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan adalah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan Indah Amperawati. Kamis (4/3/2021), Bupati dan Wakil Bupati Lumajang launching Kartu Lumajang Mengaji (KLM) untuk 6.200 guru ngaji di Lumajang. KLM merupakan kartu yang juga berfungsi sebagai ATM dari Bank Jatim. Pemegang KLM akan mendapat tambahan saldo Rp 100.000 per bulan. Persis dengan KJP Plus di DKI Jakarta. Hanya beda sasaran dan manfaat penerima kartu. Pertanyaannya, mengapa KLM dan KJP Plus tidak dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi? Sementara tiga kartu pasangan calon Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap visi dan misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan. Membandingkannya dengan visi dan misi Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, Thoriqul Haq dan Indah Amperawati. Menurut hemat saya, ada dua perbedaan yang mendasar. Pertama, visi dan misi BEDAS mencantumkan nilai rupiah untuk Kartu Guru Ngaji senilai Rp. 100 miliar dan Kartu Tani Rp. 100 miliar. Sementara visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tidak ditemukan nilai nominal tertentu pada visi dan misi mereka. Kedua, kesalahan (jika dianggap salah oleh MK), Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan adalah pembagian kartu tani, kartu guru ngaji dan kartu wirausaha. Tiga kartu itu dibagikan langsung kepada pemilih pada masa kampanye secara masif. Lengkap dengan nilai nominal yang tercantum di kartu. Inilah yang diduga ada unsur politik uangnya. Sedangkan KIS Jokowi, KJP Anies Baswedan dan KLM Thoriqul Haq hanya sebatas alat peraga kampanye dan tidak dibagikan kepada pemilih saat masa kampanye. Inilah babak baru Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sejarah pertama di Indonesia. Visi dan misi calon Kepala Daerah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Akankah menjadi sejarah pertama preseden baik? Gugatan penggugat dikabulkan Mahkamah Konstitusi? Kita tunggu saja sambil berdo’a. Semoga menjadi keputusan terbaik untuk kita semua, khususnya warga Kabupaten Bandung. Insya Allah. Penulis adalah Pegiat Dakwah dan Sosial.

Oligarki Cukongi Capres Produk Demokratis (Bagian-1)

by Dr. Margarito Kamis SH. M.hum Ternate FNN- Didunianya, para oligarkis mungkin tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi merendahkan setiap kali mendengar orang-orang bicara capres ini dan capres itu. Capres ini tinggi elektabilitasnya, dan capres itu rendah elektabilitasnya, boleh jadi merupakan lelucon paling murah untuk kalangan ini. Boleh jadi itu mainan oligarki juga. Sebagai cukong capres ini, oligarki memang memiliki alasan untuk menertawakannya. Tidak ada capres yang bisa keliling negerinya begitu saja. Pakai pesawat dan mobil, itu semua pake duit besar. Tidak bisa pakai daun cengkeh.Pemilihan walikota di daerah yang luasnya tidak lebih dari 45 Km, sekelas Kota Ternate saja harus pakai duit. Bagaimana mungkin keliling satu negara sebesar Amerika, apalagi Indonesia tidak pakai duit? Tak masuk akal. Selalu indah bagi filosof, yang suka merintih meminta ini dan itu atau harus begini dan begitu menurut timbangan etis. Tidak salah. Tetapi kenyataan terus bergerak menyangkalnya. Disana-sini disetiap sudut kenyataan tersedia begitu banyak argumen, yang dalam kenyataannya tidak selalu mampu disangggah. Uang kaum oligarkis telah bicara sejak pertama kali di demokrasi dipraktekan direpublik Romawi. Itu sebabnya Aristoteles, filosof kawakan melihat demokrasi sebagai barang busuk. Sama busuknya dengan tirani dan oligarki. Membeli suara, itu praktek pemilihan demokratyis Republik Romawi. Itu ditakutkan Cicero, dan menjadi sebab Cicero menemui Vigulus, senator, memintanya memprakarsai pembuatan UU yang melarang praktek ini. Vigulus menyambutnya. Terbentuklah Lex Vigula, lex yang menggunakan namanya. Berabad-abad kemudian oligarki muncul dengan suara yang sama, tetapi berbeda tampilannya di Inggris. Praktek Inggris ini terlihat menjadi pola standar oligarki mengarahkan pemerintahan. Polanya? Ciptakan krisis politik atau ekonomi, lalu kendalikan pemerintahan demi pemerintahan sesudahnya. Pertentangan bercorak agama antara Raja Charles II dengan Parlemen benar-benar melelahkan Inggris. Itu dimanfaatkan, dalam makna diperparah kaum oligarki ini. Hasilnya, raja Charles II tersingkir dari tahtanya. Bahkan harus meninggalkan Inggris. Inilah Glorius Revolution 1688. Tahu tahta kerajaan kosong, Parlemen meminta William, suaminya Marry, sepupu raja Charles, yang bermukim di Belanda kembali ke Inggris untuk dinobatkan. Begitu tiba di Inggris, keduanya menemukan kenyataan kas kerajaan minus, untuk tak mengatakan tak ada. Oligarki yang mengetahui keadaan ini, muncul bak pahlawan. Mereka menyediakan uang untuk dipinjam oleh kerajaan. Seperti biasa, mereka menyertakan satu syarat kecil. Syaratnya, parlemen memberi mereka hak menampung pendapatan dari bea. Walau ada yang tak setuju, namun kenyataannya tahun 1694 Parlemen membuat UU. Dikenal dengan Duane Act 1694. Ini cikal bakal Bank of England. Kelak setelah Amschel Meiyer Roschild naik ke gelanggang dunia keuangan, dia dengan caranya berhasil mengonsolidasi Bank of England sebagai British Central Bank. Dikontrol sepenuhnya oleh dia. Ini terjadi tahun 1815, seiring berakhirnya perang Waterloo. Itu cara Inggris. Bagaimana Amerika, negeri pengeksport demokrasi yang diarsiteki oleh Presiden Wodrow Wilson itu? Tidak ada data kongkrit yang menunjukan praktek ini beroperasi sejak George Washington. Sama sekali tidak ada data itu. Mari melihat sisi tak langsungnya pada periode pertama Amerika setelah berubah dari Konfederasi ke Serikat. Alexander Hamilton, menteri keuangan sekaligus arsitek doktrin “implied power” presiden, yang jadi rujukan ilmuan tata negara, untuk beberapa alasan terlihat sebagai bagian dari oligarki. Hamilton dikenal sebagai pendiri Bank of New York 1784. Pria dengan pengetahuan teknis perbankan yang hanya bisa disaingi Robert Morris, pemimpin Bank of Nort Amerika, menjadi figur sentral dalam urusan ini. Setelah Morris terlempar dari pilihan Washington, karena alasan politik, Hamilton diambil Washington jadi Menkeu pada Februari 1790. Diakui Marta Washington (istri George Washington) sebagai pria yang punya hubungan sangat dekat dengan suaminya. Tak salah pilih, Hamilton segera merealisasikan Hamilton Plan, National Bank. Pria diidentifikasi Bradley T. Timmit melalui disertasinya “Hamilton and American National Bank” sebagai instrumental in constructing an American/British trading alliance. Sebagai penulis hampir semua pidato George Washington, langkah Hamilton tak terhentikan. Sukses, tanggal 4 Juli 1791, Amerika memiliki First National American Bank. Bank ini hanya berusia 20 Tahun. Ketika berakhir, kelompok financial oligarchi membuat perang pada tahunn 1812. Perang ini menempatkan pemerintah pada situasi harus mendapatkan uang. Banklah yang paling mungkin menyediakannya. Tahun 1816, Presiden James Madison, penantang Hamilton plan harus menandatangani UU yang memberi legalitas operasi bank inin hingga tahun 1836. Seperti biasa, sebelum benar-benar berakhir, Amerika telah jatuh lagi ke dalam krisis keuangan tanun 1825. Niocolas Bidle, Prersiden Unitesd Stat Bank, muncul dengan gagasan bank sebagai lender of the last resort. Ditengah proses, oligarki menemukan kenyataan Amerika telah berada dalam kepresidenan Presiden Andrew Jackson. Sebagai pengagum berat Thomas Jefferson dan Madison, Jackson menolak recharter bank ini. Bidle yang bersahabat dengan Presiden James Monro, terdepan menantang Jackson. Hebatnya Bidle tidak sendirian. Dia ditemani William P. Chase, kandidat Capres Republik pada pilpres tahun 1860, yang gagal ini. Tahun-tahun kepresidenan Jackson dikenal sebagai Bank War. Jackson tak menyerah. Jackson mengidentikan Bank sebagai pencipta kepanikan keuangan -krisis keuangan. Paper money bankin diidentifikasi Jackson sebagai creat a great financial oligarchy of bankers. Jackson akhirnya tempatkan bank dibawah Kementerian Keuangan, dan diatur dalam Conage Act 1834. Ini luar biasa. Mengapa? Thomkas Jefferson, James Madison dan Edmund Randolp, penantang terkuat Hamilton pada perdebatan pembentukan Firts American Bank tahun 1790 gagal dalam urusan ini. Membaikah keadaan keuangan setelah itu? Tidak. Thomas Ewing menggambarkan keadaan Amerika hampir bangkrut. Ini harus dibereskan oleh Presiden William Henry Horison. Sayang Horison terlalu cepat meninggal dunia. Wakilnya, John Tyuler, naik menggantikannya. bersambung. Penulis adalah Pengajar HTN Univesitas Khairun Ternate.