HUKUM

Pigai, Aktivis ‘98 Hebat, Top Markotop dan Mengagumkan

by M. Rizal Fadillah Bandung FNN - Akhirnya Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam kasus penghinaan kepada Natalius Pigai. Ambroncius sendiri sudah meminta maaf kepada Pigai. Penetapan status tersangka ini mengejutkan di tengah hukum yang biasa berpihak hanya kepada pendung penguasa. Natalius Pigai adalah tokoh kemanusiaan dan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tokoh Papua ini juga yang dikenal sangat kritis kepada pemerintah sejak pertengahan priode pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden. Dalam membela masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan kemanusiaan, Pigai tidak perduli pada latar belakang agama dan status sosial. Siapun pejabat negara yang berprilaku melanggar HAM dan hukum, dipastikan akan dilawan oleh Pigai yang aktivis 98 di Yogyakarta ini. Bahkan pernah tampail paling depan sebagai Ketua Tim Pembela ulama dan Habib Rizieq Shihab (HRS) ketika dikriminalisasi dulu, sebelum akhirnya hijrah ke Mekah Arab Saudi selama dua setengah tahun. Hebat, top markotop dan mengagungkan Pigai. Biasanya laporan kepada "lawan penguasa" dari tokoh kritis diabaikan oleh Kepolisian. Bahkan sangat sering laporannnya ditolak. Apalagi Ambroncius Nababan ini adalah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi-Amin (Projomin) yang tentu masuk dalam klaster "kebal hukum". Namun kali ini Kepolisian bersikap lain. Tampaknya mau menegakan hukum kepada siapa saja. Mudah-mudahan semoga. Akun Facebook yang memuat foto Pigai dengan Gorilla konon sudah banyak beredar. Ambroncius Nababan hanya ikut-ikutan membuat narasi tentang Pigai dan Gorilla. Ditambah alasan pembelaan kepada Pemerintah atas penolakan Pigai terhadap vaksin Sinovac. Namun masalah ini menjadi serius, karena berkaitan dengan penghinaan kepada Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Persoalan Pigai dan Gorilla ini juga sangat tidak etis dan pantas. Sebab sudah menyentuh persoalan kemanusiaan yang disamakan dengan binatang. Hanya orang yang tidak berprikemanusiaan yang menyamakan manusia dengan binatang. Dengan demikian, orang tersebut tidak Pancasilais, sehingga tidak pantas hidup di negara dengan Falsafah Pancasila. Sikap Bareskrim Polri yang menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka, dan langsung ditahan menimbulkan tanda tanya. Apakah ini murni hukum menerobos budaya diskriminatif atau memang ada ketakutan politik soal rasisme yang dihubungkan dengan Papua? Takut juangan sampai peristiwa yang pernah terjadi Surabaya beberapa tahun lalu, yang mengakibatkan protes keras dan masif dari masyarakat Papua terulang kembali? Pigai selalu berteriak keras semasa Pemerintahan Jokowi terkait masalah-masalah yang berkaitan erat dengan pembunuhan, pembantaian, dan pelanggaran HAM di Papua. Pigai juga melawan mengkritik keras setiap prilaku yang berkaitan dengan rasisme kepada siapapun. Mabes Polri mewanti-wanti agar warga Papua tidak melakukan tindak pidana akibat isu rasisme ini. Dugaan nyali ciut atas Papua ini pantas muncul. Karena rasisme adalah isu yang tergolong sensitif. Isu yang dapat saja menggumpal hingga berskala Internasional. Gerakan separatisme juga semakin menguat sampai ada deklarasi Negara Papua Barat oleh Benny Wenda. Disamping itu Papua terus menjadi "mainan" kepentingan negara tertentu seperti Australia dan Amerika. Natalius Pigai memang hebat, top markotop dan mengagumkan. Sekarang akibat kasusnya, justru mendapat simpati warga Papua. Pigai bukan tokoh separatis. Namun Pigai tokoh yang sangat ansionalis. Rasa nasionalismenya yang tinggi membuat dirinya menjadi tokoh yang disegani. Sering berkorban untuk kepentingan orang lain. Pigai juga pelaku sejarah dan aktivis ‘98 tulen dari Yogyakarta. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jendral TNI (Purn.) Kehormatan (Hor.) Hendropriyono pun dibuat gelisah oleh sentilannya soal ancaman kepada eks Front Pembela Islam (FPI). Pembelaan Pigai kepada umat Islam mendapat apresiasi sangat tinggi. Pigai konsisten dengan pembelaan HAM dan keadilan tanpa mau melihat siapa dan apa latar belakang orang yang dibela tersebut. Soal pembantaian enam anggota Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek (Japek) Pigai dengan tegas dan jelas mengatakan sebagai “pelanggaran HAM berat”. Menurut Pigai, sangat mudah untuk membuktikan terjadinya “pelanggaran HAM berat” oleh aparat kepolisian. Namun snagat disayangkan, karena hasil penyelidiakan Komnas HAM tidak berani menyimpulkan terjadi “pelanggaran HAM berat”. Cuitan Twitter akun pribadi Pigai menohok PDIP dan Jokowi. Ketika menyatakan dari 34 menteri anggota kabinet Pemerintahan Jokowi, tidak satupun yang berasal dari putra Papua. Pigai juga menyatakan di "Jaman Jokowi dan PDIP yang memproduksi rasisme secara masif". Sikap dan pernyataan kritis dari Pigai ini sering membuat kuping penguasa panas. Salah satunya dampaknya adalah Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai tersangka. Kini Ketum Jokowi-Amin telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mabes Polri. Proses lanjutan akan terus dipantau. Apakah Ambroncius Nababan benar-benar obyektif diadili atau proses hanya berfungsi sebagai peredam saja? Publik tentu saja akan mengikuti penangan masalah ini dengan serius. Apakah akan berunjung di pengadilan? Kita tunggu. Apapun itu, Natalius Pigai telah sukses membuat ciut nyali para pendukung Jokowi dalam membela perjalanan pemerintah Jokowi akibat berbagai masalah sosial ekonomi. Apalagi kegagalan pemerintahan Jokowi kini menumpuk di bidang kesehatan, terutama pengedalian pandemi covid-19 yang nyata-nyata gagal. Angka rakyat yang positif covid -19 menembus satu juta orang. Kenyataan ini semakin diperparah dengan resesi ekonomi yang terjun bebas dengan roket ke bawah, dengan minus. Bank Indonesia yang semula ada rencana mencetak uang Rp. 300 trilun kemungkinan batal, karena terlanjur dibocorkan oleh FNN.co.id. Bank Indonesia kemudian membatah rencana mencetak uang Rp. 300 triliun itu. Natalius Pigai memang tokoh muda bangsa dan aktivis ’98 yang fenomenal. Tetap konsisten, dan tampil apa adanya sebagai aktivis dan anak Papua. Tidak ada yang dibuat-buat dan direkayasa. Namun seorang Pigai berhasil memporak-porandakan pertahanan lawan dari jendral sampai relawan. Harap tetap menjadi kesahatan bung Pigai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi bung Pigai dan keluarga untuk selalu mengawal dan menjaga tegaknya penghormatan kepada kemanusiaan manusia dan keadilan di Indonesia. Bung Pigai adalah “mutiara hitam dari upuk timur Indonesia”. Mutiara kalau dilempar ke lumpur, lalu diangkat lagi, tetap saja mutiara. Mutiara yang tidak pernah berubah warna, bentuk dan makna. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Presiden & Kapolri Baru, Kunci Penuntasan Pembunuhan Laskar FPI

by Dr. Margarito Kamis SH. Mhum. Ternate FNN - Terbunuhnya enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) tanggal 7 Desember 2020, hampir dua bulan yang lalu, memunculkan dua fakta. Fakta yang ditemukan oleh Polri, dan fakta yang ditemukan Kimisi Nasiona Hak Asasi Manusia (Komnas Ham). Kedua temuan itu berbeda pada sejumlah aspek krusialnya. Fakta itu muncul pada waktu yang berbeda. Fakta yang ditemukan Polisi mendahului fakta yang ditemukan Komnas Ham. Fakta yang ditemukan Polisi terlihat selaras dengan pernyataan Irjen Pol. Fadhil Imran, Kapolda Metro Jaya. Esensi pernyataannya adalah Laskar menyerang petugas. Serangan itu membahayakan keselamatan petugas, sehingga terjadi baku tembak. Baku tembak versi Kapolda itulah yang direspon Bareskrim, yang dipimpim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Mereka telah melakukan reskonstruksi. Aspek Non Hukum Rekonstruksi terlihat berbasis kasus menurut Muhamad Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Sekarang ini buntu. Ini disebabkan Komnas Ham menemukan kenyataan yang berbeda. Empat orang mati setelah diangkut dengan mobil petugas. Dua lainnya mati, entah saat baku tembak atau setelah jedah. Empat orang yang mati setelah diangkut dengan mobil petugas, jelas. Unlawfull killing. Dua lainnya tidak diberi sifat lawfull atau unlawfull killing. Apapun itu, kematian mereka mewakili satu kecenderungan. Bahkan pola kematian mereka yan teridentifiksi kritis terhadap pemerintah. Kematian itu, untuk alasan apapun, tidak bisa dilepaskan dari gairah pemerintah menandai Habib Rizieq Shihab (HRS). Nampaknya HRS ditandai sebagai oposan tulen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Terus saja begitu setelah HRS kembali dari mengasingkan dirinya ke Arab Saudi. Segera setelah tiba di tanah air, HRS yang kritis ini menggaungkan apa yang beliau sebut “revolusi ahlak.” Entah untuk merealisasikan hasratnya atau bukan, terlihat secara empiris HRS melakukan serangkaian kegiatan. Sangat akseleratif. Setelah merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dihadiri lautan kecil manusia di Petamburan, beliau bergerak ke Mega Medung. Mirip di Petamburan, sambutan orang di Mega Mendung juga terlihat bagai lautan kecil. Di Mega Mendung, entah saat itu juga atau setelahnya, HRS telah berada dalam pantauan aparatur kepolisian. Polda Metro nampaknya menemukan justifikasi untuk mengintensifkan pemantauan itu. Sadar atau tidak, diperhitungkan atau tidak oleh Habib, ketidakhadiranya memenuhi penggilan penyidik Polda Metro dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, menjadi justifikasi Polda. Waktu terus berjalan, hingga tiba pada tanggal 14 Januari 2021, Komnas Ham menyerahkan laporan penyelidikannya ke Presiden. Apa respon Presiden? Presiden tidak menyatakan sendiri sikapnya. Melainkan sikap Presiden dinyatakan oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kalau Presiden Joko Widodo sudah menerima kesimpulan maupun rekomendasi Komnas HAM terkait insiden “baku tembak” (tanda petik dari saya) laskar FPI dengan aparat kepolisian. Tadi Presiden sudah menerima laporan investigasi dengan semua rekomendasinya. (Lihat CNN. Indonesia.com. 14/1/2021). Apa betul Presiden memiliki persespi peristiwa ini sebagai baku tembak? Baku tembak atau menembak? Semoga tidak begitu. Bila betul begitu, maka tantangan pengungkapan kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab kenyataannya, tidak persis sama dengan persepsi Presiden, yang dinyatakan oleh Menko Polhukam itu. Dalam konfrensi pers penyampaian kesimpulan investigasi mereka, Komnas membagi, dalam esensinya, area peristiwa kematian keenam orang laskar FPI ini. Dua orang mati, entah pada saat kejar-kejaran, serempet-menyerempet dan seruduk-menyeruduk, terutama disepanjang jalan Internasional Karawang Barat, diduga hingga Kilometer 49, dan berakhir di Kilometer 50. Komnas menyebut bahwa di Kilometer m 50 Tol Jakarta Cikampek (Japek), 2 (dua) orang anggota Laksus ditemukan dalam kondisi meninggal. Empat lainnya masih hidup, dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas Kepolisian. Dua orang mati saat baku tembak didalam mobil? Empat orang itu ditembak di dalam mobil petugas yang membawa mereka dari Kilometer 50 menuju Polda Metro Jaya. Penembakan ini, menurut Komnas Ham merupakan respon petugas atas sikap keempatnya melawan petugas. Sikap keempat almarhum, yang hanya diterangkan oleh petugas itu, membahayakan keselamatan petugas, (Lihat Press Rilis Komnas Ham, tanggal 8 Januari 2021). Kalau begitu, mengapa Presiden tidak bicara sendiri? Mengapa sikap Presiden disampaikan oleh Menko Polhukam? Apa yang membuat Presiden tidak menyampaikan sendiri sikapnya? Ini menarik dianalisis. Transparansi penyidikan kasus ini, mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat sulit diwujudkan. Sikap Presiden, suka atau tidak harus dipertimbangkan. Presiden boleh saja bicara buka kasus ini setuntas-tuntasnya. Tetapi masalahnya tidak disitu. Masalahnya mengapa lebih dari sebulan tidak ada instruksi spefisik kepada Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut secepat, tepat dan transparan kasus ini? Setidaknya instruksi itu dikeluarkan segera setelah Komnas menyampaikan temuannya ke masyarakat. Apakah kelambanan itu menjadi cerminan Presiden memiliki persepsi FPI sebagai Ormas yang memecah belah? Berkarakter rasis? Berada di atas negara? Apakah Presiden memiliki persepsi FPI sebagai Ormas yang terus-terusan menyusahkan Presiden? Semoga saja tidak. Pelarangan FPI berkegiatan, pemblokiran rekening-rekening FPI, dengan alasan adanya aliran dana dari luar negeri sekalipun, semuanya menyatu menjadi tirai tebal antara Presiden dan FPI. Menumpuknya tuduhan kepada HRS, suka atau tidak, telah menandai soal lain, yang menghasilkan kesulitan bekerjanya transparansi dalam pengungkapan kasus ini. Menjadi ajudan Presiden, mungkin menghasilkan keadaan tertentu antara Kapolri dengan Presiden. Mungkin saja. Tetapi lupakan saja itu. Soal terbesarnya bukan disitu. Soal terbesarnya adalah Bareskrim di bawah Komjen Listyo Sigit terlihat kelewat lambat menyidik kasus ini. Kabareskirm memiliki wewenang menyidik kasus ini. Tanpa perlu menunggu rekomendasi Komnas HAM yang berada di tangan Presiden. Apa yang membuat Kabareskrim lambat? Mengapa Kabareskrim tidak responsive? Mengapa responsif baru diucapkan dalam fit and proper test sebagai calon Kapolri? Tidak Bisa Berharap Bisakah faktor teknis, apapun itu, disodorkan sebagai penyebab lambatnya pengungkapan kasus ini? Bila iya, maka soalnya beralih ke level kerja transparansi berbasis due process of law penyidikan kasus ini. Pada titik ini tantangan baru segera menemui Kapolri baru. Apa tantangan itu? Dapatkah dua mobil yang menurut Komnas Ham tak teridentifikasi dari satuan mana, tetapi aktif terlibat dalam pembuntutan itu, disajikan secara tuntas? Ini bukan soal penyidik pemeriksa. Sama sekali bukan. Soal ini berada diluar kendali mereka. Ini bukan soal Kabareskrim baru. Ini soal Kapolri baru nanti. Termasuk dalam soal itu adalah menemukan fakta yang kokoh atas kematian dua orang yang terpisah dari kematian keempat orang lainnya. Logiskah penyidik bekerja hanya sebatas kesimpulan lemah Komnas Ham? Berhenti pada petugas yang ada dalam mobil? Kematian dua orang yang terpisah dari empat almarhum, seolah telah beres dengan kesimpulan Komnas Ham. Tidakkah bekas tembakan justru menghadirkan keharusan untuk meragukan temuan Komnas? Tembak-menembak lalu peluru kena dada keduanya? Diturunkan dari mobil di Kilometer 50 dalam keadaan telah mati? Keraguan juga menemukan alasan untuk diketengahkan dalam mengenal sebab sesungguhnya dari kematian keempat orang almarhum. Area peristiwa itu (dalam mobil) memang memudahkan penyidik menemukan pelakunya. Tetapi bukan disitu soalnya. Soalnya adalah setepat apakah penyidik menyajikan fakta secara utuh. Untuk apa? Agar distribusi tanggung jkawab menjadi adil. Konsekuensinya penyidik tidak memiliki pilihan lain selain harus menggali setuntas-tuntasnya prosedur penanganan keempat almarhum itu. Pada titik ini, penyidik mau tidak mau, akan berhadapan dengan tuntutan teknis yang logis. Penyidik dipaksa secara teknis mendapatkan keterangan, misalnya apakah para petugas melaporkan keadaan keempat orang yang telah berada dalam mobil kepada atasan atau tidak? Termasuk bagaimana keputusan membawa keempat almarum ke rumah sakit. Apakah keputusan membawa keempat almarhum ke rumah sakit, dibuat sendiri oleh petugas dalam mobil itu atau diperintahkan oleh orang lain? Logiskah petugas dalam mobil mengambil prakarsa menembak mereka? Rumitkah ini secara teknis? Terlihat tidak. Kerumitan non teknis, untuk sejumlah alasan, merupakan tantangan terberat yang melingkari kasus ini. Politik hukum pemerintahan Presiden Jokowi mungkin tak bakal dapat menyediakan energi untuk transparansi bekerja setuntas-tuntasnya. Itu sebabnya siapapun dapat memasuki soal ini dengan menyatakan serelatif apapun kasus ini terungkap, mungkin sudah sangat hebat. Tidakkah kematian 7 (tujuh) pendemo tanggal 21 Juni 2019, dalam protes hasil pemilu juga berlalu begitu saja? Tak ada yang dibawa ke depan pengadilan. Mereka diidentifikasi melalui investigasi sebagai pembuat kekacauan. Membuat kekacauan diambil dan disodorkan sebagai alasan pembenar. Argumen itu membut peristiwa tragis ini berlalu begitu saja bersama waktu. Sebanyak 989 petugas KPPS pemilu 2019, yang juga mati ditengah dan dalam waktu berdekatan dengan penyelesaian penghitungan pemilu, hanya jadi cerita pilu dan hitam ditengah gelora demokrasi dan rule of law. Tak ada satu pun manusia yang dihadapkan ke pengadilan. Terlihat sama polanya. Kematian demonstran penolak RUU KUHP dan UU KPK juga berlalu begitu saja saja. Dilansir dari Merdeka.com tanggal 17 Okober 2019, total ada lima korban meninggal pasca demo berujung ricuh dengan polisi tersebut. Mereka adalah Maulana Suryadi (23), Akbar Alamsyah (19) dan Bagus Putra Mahendra (15) di Jakarta dan dua mahasiswa Universitas Haluoleo yakni Immawan Randi (21) serta Muhammad Yusuf Kardawi (19). Sementara jumlah korban luka tak diketahui persis berapa banyaknya. Satu yang paling parah adalah mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia, Faisal Amir (Merdeka.com, 17 Oktober 2019). Kematian-kematian dalam lintasan berdimensi politik, sejauh ini terlihat memola menjadi hal biasa disepanjang pemerintahan Jokowi. Bikin ricuh, bikin kacau atau ditunggangi, terlihat menjadi alasan terpola, yang membenarkan kematian tersebut. Itu sebabnya mengharapkan lebih dari yang bakal disajikan dalam penydikan kasus Kematian laskar FPI, pasti terasa aneh. Akan muncul berbagai keadaan justifikasinya. Toh hukum dalam dimensi politik, untuk semua alasan yang mungkin dipakai, selalu begitu, menjadi hamba politik. Politik putih, hukum putih. Politik hitam, hukum hitam. Politik busuk, hukum jadi alat tercaggih memukul oposan. Begitulah sejarah bangsa ini menuliskannya. Presiden Jokowi dan Pak Kapolri sekarang dan baru nanti mau ditulis sejarah sebagai apa? Sejarah akan menemukan dan menulis bapak berdua, entah sebagai apa. Penulis adalah Pengajar HTN Universitas Khairun Ternate.

HAM Indonesia: Jangan Ada Lagi Madam Bansos, Jenderal Drakula, Boneka Solo, dll

by Asyari Usman Medan, FNN - Sekitar 40 tahun lalu, di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diperkenalkan teori tentang tahapan-tahapan hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya tertunaikan di seluruh dunia. Teori itu disebut “three generations human rights”. Yaitu, HAM tiga tahap (generasi). Yang paling dasar (first generation atau tahap pertama) yang disebut juga “negative rights” (disederhanakan menjadi “hak larangan”-red) adalah hak-hak yang sifatnya melarang pemerintah melakukan tindakan yang mencederai (melukai) warga negaranya. Ini termasuklah bebas dari penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing). Hak asasi level berikutnya disebut “second generation” (tahap kedua). Disebut pula sebagai “positive rights”. Yaitu, hak-hak yang sifatnya mengharuskan pemerintah menyediakan manfaat (benefit) sosial-ekonomi tertentu bagi warga negaranya. Termasuklah layanan kesehatan dan lingkungan kerja yang baik. Seterusnya, hak asasi level disebut “third generation” (tahap ketiga). Ini disebut “solidarity rights” yang mewajibkan pemerintah menghormati hak-hak rakyat secara kolektif, seperti hak pembangunan (fisik dan kapasitas), hak atas lingkungan bersih, hak atas ketenteraman (perdamaian), dlsb. Nah, di tahap mana HAM Indonesia? Tentu sangat jelas nasib rakyat ini kalau diacu ke konsep HAM tiga tahap itu. Cukup Anda tuliskan saja pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apakah warga negara Indonesia sudah terbebas dari penyiksaan fisik dan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing)? Jawabannya: BELUM huruf kapital. Capek kita meriset angka-angka tentang ini. Yang jelas, sejak masa kampanye Pilpres 2019 hingga pembunuhan 6 pemuda FPI pada 7 Desember 2020, bisa disimpulkan bahwa di tahap pertama saja HAM rakyat Indonesia belum tertunaikan. Kedua, apakah warga negara ini sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak berbayar dan bagus? BELUM huruf besar juga. Kalau ada yang mengatakan sudah, hampir pasti dia baru bangun dari mimpi. Bagaimana dengan BPJS? Bukankah ini pelayanan tak berbayar? Pertanyaan untuk Anda: apakah Anda tidak membayar BPJS? Indonesia seharusnya mampu menyediakan layanan kesehatan tanpa bayaran apa pun jika kekayaan negara ini tidak dikelola untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Negara mampu seandainya kekayaan rakyat tidak dikelola seperti benur lobster ala Edhy Prabowo, bansos ala Juliari Batubara, e-KTP ala Setya Novianto, pertambangan ala Luhut Panjaitan. Negara juga mampu kalau tidak ada korupsi Bank Century, BLBI, Bank Bali, Jiwasraya, Pertamina, plus BUMN-BUMN lainnya. Ketiga, apakah sudah terpenuhi hak pembangunan, lingkungan hidup yang bersih, di bawah suasana tenang, tenteram, dan relatif adil? Yang ini malah sangat jauh panggang dari api. Alias, tak bakalan pernah ada kalau menajemen ekonomi-sisial-politik (Ekosospol) masih berlanjut seperti sekarang. Pertanyaan keempat, apakah masih ada harapan untuk sampai ke HAM generasi ketiga (tahap ketiga)? Jawabannya, marilah terus berharap sambil berjuang mendidik anak-cucu Anda. Semoga mereka tidak menjadi seperti manusia-manusia yang hari ini menghancurleburkan Indonesia. Kita wajib menghasilkan generasi yang baik. Jangan sampai ada lagi Madam Bansos, Pangeran Lobster, Menko Segurus, Menko Sangkuni, Jenderal Drakula, Boneka Solo, Boneka Hambalang, Parasit Senayan, dll, yang berperan memperkuat serta melanggengkan kekuasaan otoriter-destruktif saat ini. Jika di masa depan masih ada penguasa dengan karakter-karakter seperti ini, Indonesia bakal menjadi negara paria. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.

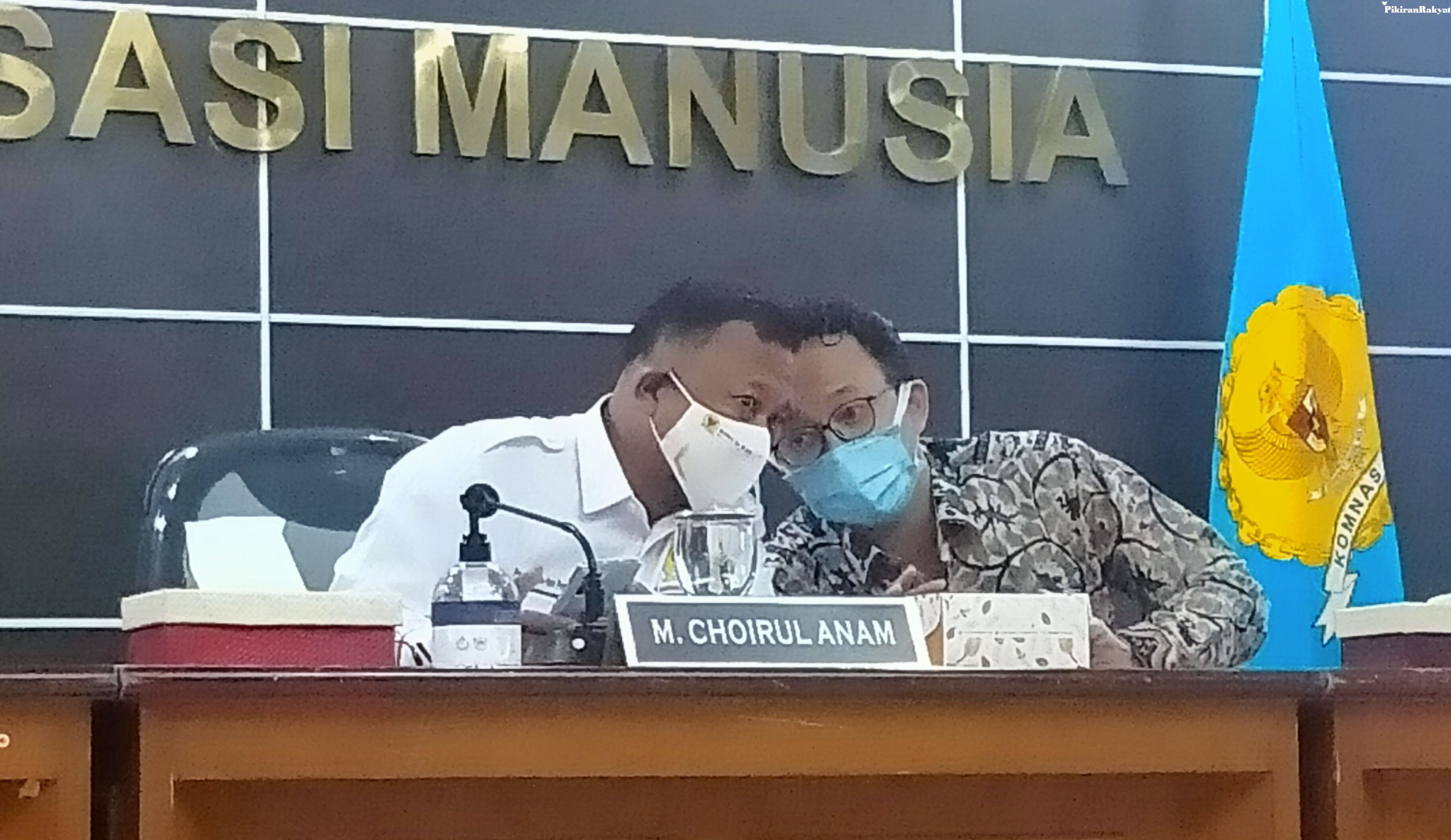

Ketua Komnas HAM Bagaikan Merangkap Ketua Tim Pembela Polisi

By Asyari Usman Medan, FNN - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, penguntitan (surveillance) yang dilakukan Polisi dengan alasan orang tidak memenuhi dua kali panggilan, adalah hal yang normal. “Wajar saja,” ujar Taufan. Hal ini disampaikan oleh Taufan dalam wawancara video dengan Medcom-id yang ditayangkan pada 17 Januari 2021. Ketua Komnas menjawab begitu ketika ditanya seluk-beluk penguntitan yang dilakukan oleh “OTK” (yang kemudian ternyata aparat kepolisian) terhadap rombongan Habib Rizieq Syihab (HRS) yang berakhir dengan penembakan mati 6 anggota FPI. Jadi, kalau nanti Anda atau siapa saja yang tidak memenuhi panggilan Kepolisian dua kali berturut-turut, maka ada kemungkinan Polisi akan melakukan penguntitan terhadap gerak-gerik Anda. Seperti apa penguntitan itu, tentu terserah Polisi. Yang penting Ketua Komnas bilang tindakan itu ok-ok saja. Secara umum, jawaban-jawaban Taufan Damanik dalam wawancara ini luar bisa ‘clear’ (bernas). Rasa-saranya, tak kurang dari 80% jawaban Ketua Komnas terang-terangan menyalahkan para pemuda FPI yang mengawal HRS dalam insiden 7 Desember 2020. Taufan mengatakan dengan sinis bahwa anak-anak muda FPI itu menikmati bentrokan dengan penguntit. Tapi, Ketua Komnas terlihat pula menikmati wawancara ini. Dia bersemangat sekali menjawab pertanyaan. Sayangnya, Ketua Komnas terkesan menggiring opini publik bahwa insiden 7 Desember itu sepenuhnya kesalahan para pemuda FPI. Wawancara ini sangat menghibur. Unmistakably, very entertaining! Tidak rugi seandainya pun video wawancara ini harus diperoleh melalui situs berbayar. Pak Taufan mengatakan, pengawal HRS yang berada di dua mobil paling belakang seharusnya tidak menunggu penguntit yang sudah jauh di belakang. Untuk kedua mobil ini, Pak Ketua menggunakan istilah “memprovokasi” penguntit. Dahsyat, Pak Ketua! Cuma, konyol sekali cara berpikir Taufan Damanik. Mari kita lihat siapa yang memprovokasi. Rombongan HRS keluar dari Sentul. Mereka dibuntuti oleh pihak yang tak dikenal (OTK). Tidak ada tanda-tanda mereka aparat negara. Para penguntit kemudian mencoba masuk ke dalam konvoi HRS dengan cara yang membahayakan. Inilah yang menyebabkan mobil-mobil pengawal HRS berusaha menghalangi mereka. Kalau mereka memang ditugaskan menguntit (surveillance), tentu mereka tidak perlu masuk ke dalam konvoi. Bukankah kelaziman di dunia ‘surveillance’ adalah bahwa penguntit berusaha agar mereka tidak dicurigai melakukan penguntitan. Nah, dalam kasus 7 Desember kenapa para penguntit malah mengganggu rombongan yang diuntit? Kalau mereka malam itu hanya melakukan tugas itu sesuai dengan definisi ‘surveillance’, tak mungkin akan terjadi pergesekan atau pepet-memepet. Pak Taufan mengatakan dalam wawancara ini bahwa pembunuhan 6 pemuda FPI itu bukan pelanggaran HAM berat. Karena, surat tugas yang dikeluarkan untuk aparat malam itu adalah perintah ‘surveillance’. Bukan surat perintah pembunuhan. Kalau surat perintahnya melakukan pembunuhan, barulah bisa disebut pelanggarah HAM berat. Begitulah alur berpikir Taufan Damanik. Harus hati-hati selagi beliau ini menjadi ketua Komnas. Jadi, jawaban-jawaban Pak Taufan dalam wawancara itu seperti terkena “Efek Istana” (the Palace Effect). Alias, sangat terpukau setelah bertemu Presiden Jokowi (14/1/2021) dalam rangka menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi Komnas tentang insiden KM-50. Saking terpukaunya, sampai-sampai Ketua Komnas HAM sekarang ini bernarasi seakan-akan dia juga merangkap sebagai Ketua Tim Pembela Polisi.[] (Penulis wartawan senior FNN.co.id)

Komnas HAM Sebaiknya Dibubarkan Saja

by M Rizal Fadillah Bandung FNN - Bekerja sia-sia saja. Bahkan tidak profesional adalah pilihan diksi yang mungkin pas untuk diberikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diberi amanah untuk menyelidiki kasus pembantaian 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) pada tanggal 7 Desember 2021 lalu di kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek (Japek). Harapan publik begitu besar atas kerja keras penyelidikan Komnas HAMK yang transparan, obyektif, dan independen. Namun harapan itu sirna melalui realita kerja Komnas HAM. Ada kesan Komnas HAM menyembunyikan fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Indikasi ke arah itu cukup nyata. Misalnya, komnas HAM tidak mengungkapkan siapa dan dari institusi mana pelaku penembakan terhadap dua anggota Laskar FPI di kilometer 50 tol Japek. Begitu juga Komnas HAM menyebutkan siapa-siapa yang berada di dalam dua mobil Avanza yang membuntuti rombongan keluarga Habib Rizieq Shihab (HRS) sejak dari Sentul Bogor? Lalu siapa penumpang yang berada di dalam mobil Landruiser, dan berapa nomor polisinya? Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menempatkan Komnas HAM sebagai yang lembaga mandiri. Komnas HAM berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM. Kuat sekali mandat undang-unang yang diberikan kepada Komnas HAM untuk bekerja. Pasal 89 ayat (3) butir c dalam hal pemantauan, maka Komnas HAM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang patut diduga terdapat pelanggaran HAM. Ada kesalahan mendasar Komnas HAM dalam penyelidikan kasus penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI. Pertama, dari peristiwa yang secara dini dipantau publik diduga penembakan bahkan pembantaian yang terjadi adalah "extra ordinary" dengan tuntutan keras akan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) yang independen, maka sesuai UU No 26 tahun 2000, seharusnya Komnas HAM membentuk tim ad hok yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat (vide Pasal 89 ayat 2). Kedua, bahwa hasil penyelidikan dengan kesimpulan terjadinya pelanggaran HAM, Komnas HAM seharusnya mengumumkan kepada publik siapa yang diduga melakukan pelanggar HAM tersebut. Mengetahui penembak atau pembantai adalah hal termudah dan layak didapat oleh Komnas HAM dalam penyelidikan kasus ini. Ketiga, Komnas HAM tidak mampu menjelaskan indikasi penyiksaan (torture), bahkan terkesan menghindar. Kenyataan ini merupakan pelanggaran atas tanggungjawab moral kemanusiaan yang mendasar. Foto kondisi jenazah yang beredar ternyata tidak terklarifikasi baik dalam penyelidikan. Keempat, Komnas HAM keliru. Hanya melaporkan hasil kerja kepada Presiden, sebab pada pelaporan reguler saja dilakukan kepada DPR dan Presiden dengan tembusan Mahkamah Agung (Pasal 97 UU HAM), apalagi pelaporan khusus. Komnas HAM itu dalam bekerja bukan atas perintah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Mengingat kegagalan kerja Komnas HAM dalam kasus penyelidikannya. Apalagi mengganggu asas dan dasar kemandiriannya, maka layak jika Komnas HAM dengan angggota yang kini menjabat patut untuk mendapat sanksi. Pemberhentian adalah konsekuensi. Pimpinan dan tim penyelidik kasus penembakan atau pembantaian bertanggungjawab atas kegagalan Komnas HAM. Pemberhentian dari keanggotaan Komnas HAM ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UU HAM yang membuka pintu pemberhentian atas dasar "mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM". Kesalahan sebagaimana dimaksud Pasal 85 bila dilakukan secara kolektif dan sistematis. Maka Komnas HAM yang semestinya menjadi pelindung dan pembela HAM justru menjadi bagian dari pengaburan dan pelanggaran HAM itu sendiri. Sehingga jika hasil kerja Komnas HAM memang dinilai sudah tidak efektif, mandul, dan tidak berwibawa dalam langkah hukum lanjutannya, maka sebaiknya Komnas HAM dibubarkan saja. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Amien Rais Cs Minta Pertanggungjawaban Jokowi atas Pembunuhan Enam Warga Sipil

by Tjahya Gunawan Jakarta, FNN - Pengungkapan terhadap kasus pembunuhan keji yang dilakukan aparat kepolisian terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) memasuki babak baru. Tokoh reformasi Amien Rais bersama 17 tokoh masyarakat lainnya membentuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI di Jakarta, Kamis (21/1/2021). Pembentukan TP3 Enam Laskar FPI diumumkan lewat siaran langsung melalui akun YouTube Refly Harun dari sebuah hotel di Kawasan Senayan Jakarta. Undangan acara tersebut bersifat terbatas karena masih berada dalam situasi pandemi Covid19. Dalam undangan kepada para wartawan, Ketua TP3, Abdullah Hehamahua, sehari sebelumnya meminta agar undangan ini tidak di share ke manapun. Jurnalis yang akan hadir diwajibkan untuk memberi konfirmasi pada panitia. Sesaat sebelum acara jumpa pers diadakan, sejumlah personel polisi mendatangi lokasi kegiatan. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto memimpin jajarannya melakukan penyisiran. Setyo sempat bertemu dengan salah satu panitia acara Marwan Batubara guna menanyakan apa maksud tujuan mereka menggelar acara tersebut. Marwan menjawab, pihaknya sudah diberikan izin oleh pihak hotel untuk menggelar acara tersebut. Menurutnya, beberapa waktu lalu dirinya juga menggelar serupa, tetapi tidak sampai didatangi oleh pihak kepolisian. Amien Rais menjelaskan, TP3 enam laskar FPI, akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan enam warga sipil terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. TP3 melakukan langkah-langkah advokasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan dan penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM, yang mereka nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Dari kompilasi infomasi yang dilakukan, TP3 menemukan fakta bahwa laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. TP3 meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, TP3 menilai, apa pun alasannya, tindakan aparat polisi tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangan menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan alias extrajudicial killing. Tindakan brutal aparat polisi ini, kata Amien Rais, merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan, sehingga bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan yang berlaku. Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. TP3 menuntut pelakunya diproses hukum secara adil dan transparan. Sebagai pemimpin pemerintahan, TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut. Penyerangan sistematik TP3 menyatakan, penembakan enam laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Komnas HAM. "Kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan, dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan kemanusiaan, sehingga dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM Berat dalam bentuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity)," demikian pernyataan sikap mereka. Pembunuhan 6 (enam) laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 5 tahun 1998. Oleh karena itu, proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sesuai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. TP3 menilai penyerangan sistematis terhadap warga sipil enam Laskar FPI merupakan tindakan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka berat pada tubuh atau untuk kesehatan mental atau fisik. Sampai saat ini, Negara Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan enam Laskar FPI dan tidak menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga mereka. Bagi TP3, ini adalah satu pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam UU No. 13 tahun 2006 jo UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun anggota TP3 antara lain Dr. Busyro Muqoddas, KH. Dr. Muhyidin Djunaedi, Dr. Marwan Batubara, Prof. Dr. Firdaus Syam, Dr. Abdul Chair Ramadhan dan Hj. Neno Warisman. ** Penulis adalah wartawan senior FNN.co.id.

Kejar Aktor Pelanggaran Ham Berat di KM 50 Tol Japek

by M Rizal Fadillah Bandung FNN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuai kecaman. Karena Komnas HAM dianggap tidak mampu untuk menuntaskan tugas penyelidikan dengan baik, berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan anggota Polda Metro Jaya terhadap 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di kilometer 50 to Jakarta Cikampek (Japek). Terlalu banyak pertanyaan yang menyertai pengumuman hasil penyelidikan Komnas HAM. Misalnya, benarkah terjadi tembak-menembak? Dimana sebenarnya dua orang anggota Laskar FPI tewas itu ditembak? Siapa penembak dua dan empat anggota Laskar FPI itu? Benarkah dua anggota Laskar FPI telah ditembah oleh anggota Polda Metro Jaya seperti yang diakui oleh Kapolda Metero Jaya? Bagaimana menjelaskan dugaan adanya bekas luka siksaan pada tubuh korban? Lalu siapa saja penumpang-penumpang yang ada di dalam dua mobil Avanza sebagai pembuntut misterius, yang bukan dari polisi Polda Metro Jaya? Sebab dua mobil Avanza tersebut membuntuti rombongan keluarga Habib Rizieq Shuhab sejaka dari Santul. Apakah penumpang-penumpang di kedua mobil tersebut yang terlibat baku tembak, sehingga mengakibatkan dua anggota Laskar FPI meninggal? Lalu siapa "sang komendan" yang ada di dalam mobil Landcruiser itu? Mobil Landcruiser itu milik siapa? Berapa plat nomor polisinya. Jabatannya sebagai apa? Dalam rangka apa orang yang berada di dalam mobil Landruiser itu berada di lokasi rest area kilometer 50 tol Japek. Apakah komendan yang ada di dalam mobil Landruiser itu ikut juga memberikan perintah atau arahan kepada dua mobil Avanza dan mobil-mobil dari Polda Metro Jaya? Masih banyak lagi pertanyaan lain yang mengganjal. Nyaris pekerjaan penyelidikan Komnas HAM sia-sia karena gagal menemukan fakta-fakta penting. Hasil kerja Komnas HAM sangat normatif, tak ambil risiko, dan ujung-ujungnya pro kepada Polisi. Bahkan semakin ke sini justru terkesan Komnas HAM terkesan berubah menjadi juru bicara Kepolisian. Lebih menyebalkan setelah secara kontroversial melapor ke Presiden. Tua-tuan Komnas HAM yang hebat-hebat, Presiden Indonesia itu bukan atasannya Komnas HAM. Lalu Komnas HAM juga bekerja bukan bekerja atas dasar perintah dari Presiden, sehingga hasilnya harus dilaporkan kepada Presiden. Tetapi atas perintah dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, perlindungan atas nila keadilan dan harkat serta martabat kemanusiaan Salah satu lembaga yang wajib untuk dilaporkan hasil kerja penyelidikan Komnas HAM adalah Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk di dalam negeri, laporan disampaikan Komisi III DPR dan Mahkamah Agung. Bukan melaporkan hasil penyelidikan kepada Presiden. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tanggal 18 Januari 2021 telah menyatakan bahwa pekerjaan Komnas HAM tidak tuntas. Untuk itu diminta untuk Komnas HAM mendalami kembali, sehingga ditemukan aktor intelektual dari kejahatan "unlawful killing" tersebut. Kualifikasinya bukan semata pelanggaran HAM. Tetapi pelanggaran HAM berat. Presiden hendaknya mendukung pendalaman atau investigasi guna menyeret aktor intelektual hingga ke proses peradilan. Diduga kuat peristiwa pelanggaran HAM berat "Km 50 tol Japek" bukan insiden yang kebetulan semata. Karena berawal dari pengintaian dan pembuntutan yang intens terhadap HRS dan FPI. Suatu cara kerja yang tidak lazim. Bahkan berindikasi melanggar aturan hukum positif yang berlaku. Keberadaan mobil Landcruiser yang datang mengomandani"pembunuhan atau pembantaian, patut untuk ditelusuri lebih lanjut. Begitu juga dengan keberadaan surat perintah atau surat tugas dari institusi yang menugaskan penumpang yang berada di dalam mobil Landruiser tersebut. Orangnya berasal dari institusi mana. Berada di KM 50 tol Japek atas perntah siapa pimpinannya? Bisa saja aktor intelektual perbuatan aparat brutal ini adalah Kapolda Metro Jaya, bisa pula Kapolri. Bukan tidak mustahil juga Presiden Republik Indonesia. Karenanya perlu ada kejelasan dari Komnas HAM. Meski pihak Kepolisian telah membantah adanya keterlibatan atasan. Akan tetapi indikasi yang ada menuntut untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. PP Muhammadiyah mendesak Komnas HAM agar dapat ditemukan aktor intelektual dari kejahatan ini. Ditemukan dan lebih lanjut diproses hukum aktor intelektual pelanggaran HAM berat "Km 50 tol Japek" ini sangat penting untuk sekurangnya tiga hal. Pertama, agar tidak terbiasa mengorbankan bawahan untuk melepas tanggungjawab atasan dan kepentingan politik yang lebih luas. Kedua, menjadi terobosan atas banyaknya kasus pelanggaran HAM yang menggantung dan terus menjadi tagihan dari perilaku rezim sekarang dan rezim yang sebelum-sebelumnya. Ketiga, dapat menghindari keterlibatan lembaga penyelidikan dan peradilan HAM internasional. Dari pantauan publik dan juga laporan "sederhana" Komnas HAM, maka peristiwa pelanggaran HAM berat "Km 50 tol Japek" diduga kuat menjadi peristiwa berdisain matang dan panjang yang melibatkan satu atau lebih aktor intelektual. Karenanya desakan PP Muhammadiyah bukan saja rasional dan obyektif, tetapi juga merupakan jalan strategis bangsa untuk menghargai dan memuliakan Hak Asasi Manusia. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Khadavi, Korban Pembunuhan Polisi di KM 50

by Abdullah Hehamahua Bandung FNN - Mobil yang saya tumpangi melaju ke arah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Matahari telah condong ke barat. Di depan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, mobil berhenti. Sebab, adzan maghrib terdengar di beberapa masjid dan mushalla di Kawasan tersebut. Kami menuju mushalla kecil di pekarangan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Melihat ukuran mushalla, dugaan kuat, tidak semua muslim di kantor itu, shalat dzuhur berjamaah. Mungkin saja pimpinannya nonmuslim. Kalaupun pimpinannya muslim, nilai Pancasila yang diperoleh ketika kuliah, paling nilai C. Sebab, sila pertama Pancasila – Ketuhanan Yang Maha Esa- menunjukkan Indonesia negara agama, bukan negara komunis. Sepertinya Kepala Kejaksaan Negara (Kajari) atau pejabat di kantor itu kurang memahami isi UUD 45. Sebab, hakikat pasal 29 ayat (1) dan (2) mewajibkan umat beragama, khususnya Islam untuk shalat berjamaah di masjid atau mushalla. “Mau jumpa siapa pak,” tegur pegawai kantor itu setelah kami bersama selesai shalat berjamaah. “Cuma mampir untuk shalat maghrib,” jawabku singkat. Rumah Sederhana di Mulut Gang Mobil diparkir di tepi jalan Puri Kembangan yang sudah mulai sepi. Kami berlima menyeberang jalan. Sekitar seratus meter, kami menjumpai banyak anak muda berpakaian koko dan ketayap putih. Gang sempit di depan rumah orang tua Khadavi digelar tikar dan karpet. Banyak anak muda duduk sambil berdzikir. Kami berlima dipersilahkan duduk di atas tikar tersebut. Malam itu, 15 Desember 2021, hari ke-40, enam laskar FPI meninggal dunia dibunuh polisi dari Polda Metro Jaya. Rumah itu sederhana itu panjangnya mungkin 8 meter. Lebarnya sekitar enam meter. Ruang tamu berukuran, kurang lebih dua setengah kali tiga meter. Ruang keluarga sekitar tiga kali tiga setengah meter. Tidak nampak perabot rumah yang mewah. Di atas meja kecil, terpampang foto Khadavi. Wajahnya cerah, ganteng, bercahaya. Masih muda, sekiar 21 tahun. Nama lengkapnya, Muhammad Suci Khadavi Poetra. Anak pertama dari dua orang bersaudara. September nanti, Khadavi akan wisudah. Dia kuliah di Fakultas Perkapalan, satu universitas di Jakarta. Khadavi Ingin Menegakkan Keadilan “Khadavi pernah mau pindah ke jurusan hukum,” kata Herman Mulyana, ayah Khadavi. Mantan Satpam di salah satu super market di Jakarta ini berperawakan sedang, ramping tubuhnya. Memerhatikan postur dan penampilannya, musykil bagi saya, Herman bisa mendidik anaknya menjadi seorang teroris. “Mengapa dia ingin pindah jurusan? ” tanya saya penasaran. “Dia ingin menegakkan keadilan dan melindungi ulama,” terang Herman. Saya termenung sekejap. “Menegakkan keadilan,” gumam saya. Sesampai di rumah malam itu, terbayang kawan-kawan di KPK. Ada Penyelidik dan Penyidik KPK yang sengaja ditabrak di jalan sampai cedera. Teror dan intimidasi sudah jamak bagi pegawai Gedung Merah Putih ini. Bahkan, terjadi “perang” di antara cicak dan buaya, sampai beberapa jilid. Beberapa komisioner KPK dikriminalisasi, ditahan, dan diberhentikan secara tidak adil hanya karena mereka membuka borok korupsi yang ada di Indonesia. Wajah pegawai KPK yang saya tidak bisa lupakan adalah Novel Baswedan. Sewaktu jumpa di Singapura (2018), saya lihat bola mata kanannya menonjol keluar. Mata kiri, hampir tertutup seluruhnya. Novel berada di Singapura untuk operasi mata akibat disirami air raksa oleh dua anggota polisi. Kini, sekalipun sudah melalui operasi dan pengobatan oleh dokter pakar di Singapura, mata Novel tetap tidak pulih sebagaimana sebelumnya. Beliau mengalami cacat mata permanen. Kawanan harimau di wilayah Riau, protes atas penyelesaian kasus salah seorang kawan mereka. Sebab, Januari tahun lalu, hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap pemuda yang membunuh rekan mereka, tanpa hak. Pembunuh mungkin mau menjual kulit harimau yang dibunuh tersebut. Kawanan harimau tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena kawan mereka tidak dapat hidup kembali sekalipun pembunuhnya dihukum empat tahun penjara. Di alam manusia yang konon paling pancasilais, penganiaya Novel hanya dijatuhi hukuman penjara setahun dan setahun setengah. Padahal, sebelah mata Novel buta total dan yang lainnya hanya 25% berfungsi. Alasan jaksa dan hakim, pelaku tidak berniat jahat untuk mencelakai Novel. Saya yang sarjana hukum dan delapan tahun berkhidmat di KPK saja, kurang mafhum atas alasan penegak hukum tersebut. Khadavi yang masih berstatus mahasiswa. Wajar jika beliau ingin menjadi sarjana hukum agar dapat menegakkan keadilan. Mungkin dalam pikirannya, bagaimana subuh hari, dua polisi datang ke masjid tempat Novel shalat, kemudian menyirami wajah Penyidik KPK tersebut dengan air raksa, tanpa niat. Apakah niat mereka sebenarnya datang ke masjid untuk shalat berjamaah saja? Sewaktu melihat Novel, timbul kegeraman mereka karena sakit hati atas apa yang dilakukan terhadap atasan mereka, beberapa waktu sebelumnya. Spontan, mereka mencelakai Novel. Sampai di sini, masih manusiawi alasannya. Pertanyaannya, dari mana air raksa yang digunakan untuk mencelakai Novel tersebut? Oh “niat”, dimana engkau berada.? “Puyeng” untuk bisa memahami jalan pikiran jaksa dan hakim. Tentu, jutaan rakyat Indonesia yang waras akan berpikir seperti saya. Wajar jika Khadavi bercita-cita, menegakkan keadilan. Kekhawatiran saya, selama pemerintahan Jokowi, ratusan, ribuan, bahkan jutaan akan bernasib sama dengan Khadavi. Tujuh jutaan peserta 212 yang di Monas tahun 2016 lalu akan menjadi Khadavi-Khadavi baru. Apalagi dengan menyaksikan penahanan HRS, ulama, dan aktivis KAMI secara lebai dan semena-mena. Khadafi Akan Wisudah Khadavi mengambil jurusan perkapalan, salah universitas di Jakarta. Di depan saya dan empat anggota rombongan lainnya, Herman mengekspresikan wajah sedihnya sewaktu mengatakan, “September ini Khadavi akan diwisudah”. Seorang mantan Satpam dengan isteri yang hanya suri rumah membesarkan dan menyekolahkan kedua anak mereka. Kedua anak ini, terkenal saleh. Apalagi Khadavi biasa menasihati orang tuanya agar jangan gila dunia. Ingatlah kehidupan akhirat. Selangkah lagi, Herman dan pasangannya akan menyaksikan anak sulungnya duduk di pelaminan, mengenakan pakaian kebesaran ‘toga’ sebagai seorang sarjana perkapalan. Namun harapan tersebut pupus hanya karena kegilaan dan nafsu duniawi di hati polisi yang menganiaya Khadavi sampai tewas. Terbayang, betapa bangga dan gembira ketika dengan isteri menghadiri satu persatu anak-anak saya wisuda. Tiba-tiba muncul gambaran syahdu di benak saya. Muncul kenangan sewaktu saya harus mengaduk semen sebagai kernek tukang bangunan di kawasan Cheras, Selangor, Malaysia agar bisa membayar uang kontrakan rumah. Bagaimana saya harus menjual pisang goreng dan air kelapa muda di tepi jalan, kawasan Ulung Kelang, Selangor, guna membeli perlengkapan sekolah anak-anak. Begitulah kira-kira perasaan dan kenangan seorang Herman dan jutaan Herman lainnya di pelosok negeri yang jatuh bangun membesarkan anak-anak dalam keterbatasan ekonomi keluarga. Pertemuan Terakhir Pagi itu, Khadavi seperti biasa pamit dari ayah dan ibunya menghadiri majelis ilmu. Sejak SMP, Khadavi rajin mengikuti majelis ta’lim di mana-mana di Jakarta. Belakangan, beliau rajin mengikuti kegiatan FPI. Apalagi memerhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah khususnya lima tahun terakhir ini, membuat Khadavi semakin tertarik dengan kegiatan dan dakwah FPI. FPI sering muncul ketika terjadi bencana alam, baik tsunami, gempa bumi atau banjir. Mereka menolong korban tanpa pamrih, mulai dari tsunami Aceh, Banten, NTB, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya serta bencana lainnya di hampir seluruh Indonesia. Herman dan isterinya tidak sangka, pertemuan pagi itu, 6 Desember 2020 adalah pertemuan terakhir dengan anak sulungnya, Muhammad Suci Khadavi Poetra. Herman sedih tapi bersemangat ketika mengemukakan kondisi fisik jazad anaknya. Menurutnya, ada dua lobang peluru dekat jantung, berwarna hitam. Maknanya, Khadavi ditembak dari jarak dekat. Matanya juga terdapat bekas penganiayaan. Ada jahitan di dada yang menunjukkan rumah sakit melakukan autopsi tanpa ijin keluarga. Bagian belakang kepala Khadavi, sampai di liang lahat pun masih keluar darah. Wajar jika Herman menolak tuduhan polisi yang mengatakan anaknya membawa senjata. “Beli gorengan saja, dia kongsi dengan kawan-kawannya. Dari mana duit untuk beli senjata,” tambahnya. “Senjatanya adalah baju koko dan kopiah putih,” lanjutnya. Itu sebabnya, Herman menolak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Menurutnya, dua kali surat panggilan Polda Metro Jaya dibawa oleh Babinsa dan Ketua RT. Herman minta agar pak RT mengembalikan surat panggilan polisi tersebut. Herman kemudian minta keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya terhadap para pelaku pembunuhan. Keadilan yang bagaimana? Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan lagi di UUD 45, pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) mengatakan, “negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan Pancasila dan UUD 45 terebut mengisyaratkan bahwa, hukuman bagi pembunuh (tanpa hak) harus sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Esa. Maknanya, penegak hukum harus merujuk Al-Qur’an, Injil, dan KUHP di mana pembunuh harus dijatuhi hukuman mati. “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS Al Baqarah: 178). “Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri” (Injil, Kejadian 9:6). “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” (KUHP pasal 340). Jika polisi yang membunuh Khadavi, ikhlas menjalani hukuman mati yang didahului dengan tobat nasuha, in syaa Allah, mereka akan memeroleh keringanan dalam pengadilan akhirat nanti. Bahkan, bisa masuk surga jika dia muslim. Para Penyidik, JPU, dan Hakim yang menyidik, menuntut, dan memutuskan hukuman mati juga akan memeroleh keringanan atau kebebasan hukuman di akhirat kelak. Penulis adalah Mantan Penasehat KPK.

Hancur-Lebur, Ketua Komnas HAM Menjadi Jurubicara Polisi

by Asyari Usman Medan, FNN - Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, mengatakan di satu diskusi ‘online’, 17/1/2021, bahwa laskar FPI ketawa-ketawa ketika terlibat bentrok dengan aparat kepolisian pada 7 Desember 2020. Lebih sinis lagi, Taufan menilai para pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) itu “menikmati pergulatan”. Ini betul-betul hancur-lebur. Posisi ketua Komnas berubah menjadi jurubicara polisi. Pernyataan seperti ini seharusnya diucapkan Irjen Argo Yuwono atau jubir-jubir Polri lainnya. Taufan Damanik menyimpulkan begitu berdasarkan rekaman suara (voice note) percakapan di antara para pengawal HRS yang dia dengar. Mungkin pernah Anda dengar juga. Waktu itu viral di medsos. Ada bagian-bagian dari ‘voice note’ percakapan tsb yang sesekali terdengar ketawa. Tetapi, Taufan tidak meletakkan suara ketawa itu dalam konteks yang utuh. Pertama, para pengawal HRS tidak tahu siapa penguntit yang sedang mereka hadapi. Sebelum konprensi pers Kapolda Metro (7/12/2020) siang yang mengakui aparat kepolisian membunuh 6 pemuda FPI, pihak FPI tidak menyadari bahwa para penguntit itu adalah polisi. Artinya, pada saat terjadi kejar-kejaran itu pihak FPI beranggapan mereka tidak sedang berhadapan dengan polisi. Mereka menyebutnya OTK (orang tak dikenal). Dalam konteks ini, Taufan Damanik salah total. Dia mengatakan, “ada anggota laskar Front Pembela Islam yang tertawa-tawa saat terlibat bentrok dengan anggota Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2020.” Taufan lupa bahwa para anggota FPI itu tidak tahu kalau para penguntit adalah aparat kepolisian. Para penguntit yang menggunakan beberapa mobil biasa (unmarked police car) itu tidak pernah menyebutkan identitas mereka. Ketua Komnas tidak bisa mengatakan, “…ketawa-ketawa ketika terlibat bentrok dengan aparat kepolisian...” Karena, kembali lagi, rombongan OTK itu masih berstatus “bukan aparat kepolisian”. Saat itu, anak-anak muda FPI tsb sedang ada masalah dengan OTK. Bisa jadi mereka menduga para penguntit adalah preman-preman yang berniat melakukan kejahatan. Kedua, Taufan Damanik juga mengatakan ada keterangan yang menunjukkan bahwa para pengawal HRS ingin berhadapan dengan pihak yang membuntuti. Tentang ini, tak perlulah analisis para ahli. Anak-anak muda yang menduga para penguntit mereka adalah “para penjahat”, pastilah mereka ingin menghadapi para penguntit OTK itu. Sesuatu yang wajar dalam insiden kejar-mengejar di jalan raya (c.q. jalan tol) seperti yang terjadi tengah malam itu. Dalam kesimpulan penyelidikan Komnas HAM, kesan “ingin menghadapi OTK” itu menjadi salah satu yang ditekankan. Di dokumen resmi Komnas disebutkan “menunggu mobil petugas” di satu rest area. Di sini, Komnas lebih berat menyalahkan anak-anak FPI itu. Bukannya menyalahkan aparat kepolisian yang jelas-jelas telah menembak mati anak-anak muda itu. Ketua Komnas sangat subjektif. Berat sebelah. Lebih berpihak kepada para penguasa ketimbang kepada rakyat. Taufan Damanik harus mencabut ucapannya tentang “anak-anak FPI ketawa-ketawa ketika menghadapi aparat”. Anda itu digaji oleh rakyat bukan untuk menjadi jurubicara polisi.[] Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.

Langgar Prokes, Raffi Ahmad dan Ahok Harus Ditangkap!

by Mochamad Toha Surabaya, FNN - Ulah selibritas Raffi Ahmad “happy-happy” tanpa prokes, membuat Presiden Joko Widodo kini dalam dilema. Bagaimanapun itu sebuah pelanggaran. Apalagi, dia “duta vaksin” yang menemani Jokowi vaksin perdana. Masyarakat akan mencermati, apakah ada tindakan hukum yang keras seperti halnya kepada Habib Rizieq Shihab. Konsistensi terhadap penegakan hukum yang imparsial kembali diuji. Dampaknya bisa sangat serius bagi program Jokowi melawan Covid-19. Benar-benar serius atau sekadar “basa-basi” sok serius? Pasalnya, ada beberapa kasus terkait kerumunan saat pandemi Covid-19 ini, mesti tak menerapkan protokol kesehatan, ternyata tak diproses hukum, kecuali hanya berlaku kepada HRS dan FPI. Keraguan masyarakat semakin bertambah terhadap program vaksinasi, karena duta vaksinnya sendiri justru melanggar prokes. Apalagi, pelanggaran itu dilakukan bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Komisaris Utama PT Pertamina. Acara pesta ulang tahun yang dihadiri Raffi hingga pejabat seperti Ahok di wilayah Prapanca, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (13/1/2021) itu dipastikan polisi tak berizin. “Yang pasti dari pihak kepolisian tidak ada menerima pemberitahuan, tidak mengeluarkan izin,” kata Kapolsek Mampang Kompol Sujarwo, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (14/1/2021). Sujarwo mengaku pihaknya kesulitan mendeteksi kegiatan yang terjadi di wilayah tersebut. Menurutnya, pesta yang kemudian diduga melanggar prokes Covid-19 itu digelar di rumah pribadi. “Itu rumah pribadi ya, bukan cafe dan sebagainya,” ujarnya. Menurut Sujarwo, berdasarkan informasi awal yang dihimpun kepolisian, pesta itu dihadiri sekitar 30 orang. Mobil-mobil para tamu, lanjutnya, juga terparkir di dalam rumah sehingga tak menutupi jalan dan memperlihatkan tanda-tanda terjadinya kerumunan. Sebagai informasi, lokasi tersebut merupakan kediaman dari pembalap Muhammad Sean Ricardo Gelael. Dalam acara itu, sejumlah selebritas dan pesohor hadir, mulai dari Raffi Ahmad, Once, Gading Marten, hingga Ahok. Kisruh ini bermula ketika selebgram Anya Geraldine mengunggah foto di Instagram Story, Rabu (13/1/2021) malam. Dalam foto itu, terlihat Raffi, Nagita Slavina, Anya Geraldine, Sean Gelael, dan Gading Marten, berpose berdempetan tanpa mengenakan masker. Raffi pun langsung dibanjiri kritik dari berbagai pihak. Ia menjadi sorotan lantaran mengikuti pesta tanpa mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Di saat yang sama, pihak Istana Kepresidenan menegur Raffi karena kedapatan melanggar protokol kesehatan beberapa jam setelah menjalani vaksinasi Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Raffi agar kembali menerapkan prokes. “Sudah diingatkan kembali oleh tim komunikasi covid-19 untuk tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,” kata Heru kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/1/2021). Mengapa cuma diingatkan, tidak “diperintahkan” diproses hukum dengan penahanan? Meski polisi, kabarnya, sedang menyelidiki pesta di rumah pembalap Sean Gelael tersebut! Jika polisi berani menahan Raffi dan juga Ahok, pasti rakyat akan acung jempol! Toh, tidak bakal ada “penembakan” seperti yang dialami oleh 6 laskar FPI yang mengawal HRS, Minggu-Senin, 6-7 Desember 2020, hingga tewas. Di sini keseriusan polisi benar-benar diuji. Padahal, persoalannya juga sama: melanggar prokes Covid-19! Seperti halnya Raffi, meski pesta itu diadakan bukan di rumahnya, sebagai duta vaksin, dia seharusnya memberi contoh yang baik. Apalagi, Ahok yang pejabat negara. Tidak seharusnya memberi “contoh buruk” ikutan kumpul bareng selibritas seperti Raffi dkk. Raffi Ahmad sendiri telah buka suara terkait ikut serta dirinya dalam pesta setelah divaksinasi Corona perdana. Raffi meminta maaf atas tindakannya. Permintaan maaf itu disampaikan Raffi di akun Instagram-nya, Kamis (14/1/2021). Raffi mulanya menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia. “Terkait peristiwa tadi malam, di mana saya terlihat berkumpul dengan teman-teman tanpa masker dan tanpa jaga jarak, pertama saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak @jokowi,” tutur Raffi Ahmad. Juga kepada Sekretariat Presiden, KPCPEN, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa itu. Raffi menjelaskan peristiwa yang terjadi itu merupakan keteledoran dan kesalahannya. Dia pun berjanji ke depannya akan lebih mematuhi protokol kesehatan. “Jujur bahwa kejadian tadi malam adalah murni karena keteledoran saya, karena kesalahan saya. Ke depan, saya akan lebih menaati protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan),” tulisnya. “Saya juga berharap teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia agar terus menjalankan protokol kesehatan, meskipun vaksinasi sedang berjalan. Vaksin dan protokol kesehatan adalah satu kesatuan,” papar Raffi. Sebelumnya, perlakuan serupa diterima 2 bos Waterboom Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi yang dijadikan tersangka pelanggaran prokes. Keduanya tidak ditahan. Mereka dikenakan pasal dengan ancaman maksimal hukumannya 1 tahun penjara. Dua orang petinggi Waterboom Lippo Cikarang yakni General Manager Waterboom Lippo Cikarang Ike Patricia dan Manager Marketing Waterboom Lippo Cikarang, Dewi Nawang Sari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekarantinaan. Proses hukum kepada 2 orang tersebut bermula dari adanya kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang pada Minggu (10/1/2021). Mereka berdua tidak ditahan polisi. Andai HRS sebagai pemilik Waterboom Lippo Cikarang seperti James Riady, pastilah aman. Andai HRS seorang selebritas seperti Raffi dan pejabat negara seperti Ahok, pastilah tidak akan dikenakan pasal “penghasutan”. Inilah fakta hukum di Indonesia! Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.