POLITIK

Wapres: Narkoba dan COVID-19 Adalah Musuh Bersama

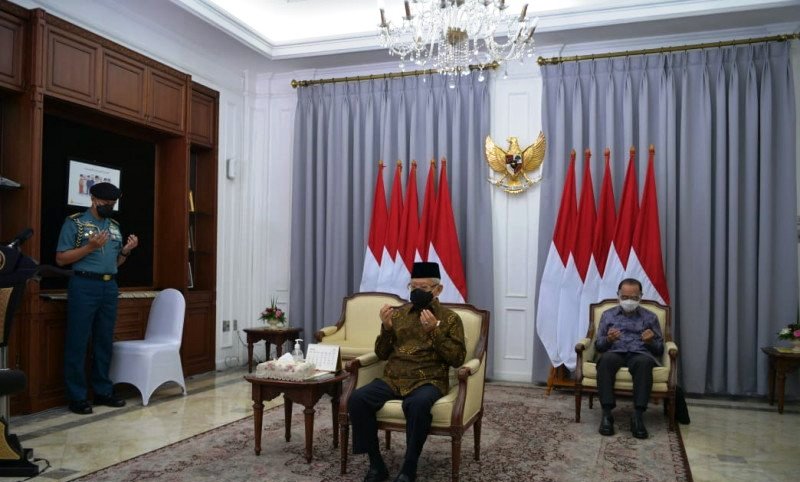

Jakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan narkoba dan COVID-19 merupakan dua musuh bersama yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, karena berimbas pada semua lini kehidupan manusia. "Hingga saat ini, seluruh negara dan masyarakat internasional masih menghadapi dua musuh bersama, yaitu bencana kesehatan yang menjadi ancaman bagi kemanusiaan di abad ini yaitu COVID-19 dan narkotika," kata Wapres Ma’ruf Amin, saat mengikuti acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi Wapres, di Jakarta, Senin. Merujuk pada data Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Wapres mengatakan sebanyak 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada 2020. "Antara tahun 2010-2019, jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22 persen, sementara secara global jumlah pengguna narkoba diperkirakan akan meningkat 11 persen sampai 2030," ujar Wapres. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wapres mengatakan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3.419.188 orang. "Sehingga dapat dikatakan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun terpapar memakai narkoba," katanya pula. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia pun juga beragam, antara lain penyelundupan narkoba lewat jalur laut oleh jaringan sindikat, peredaran narkoba jenis baru, serta penyalahgunaan oleh penduduk usia produktif 15-64 tahun. "Peredaran narkoba juga sudah merambah hingga ke desa‐desa serta melibatkan kalangan perempuan dan anak-anak, baik sebagai kurir maupun penyalahguna," ujarnya lagi. Karena itu, Wapres mendorong BNN untuk terus berupaya dan meningkatkan kinerjanya guna memerangi narkoba di Indonesia. "Saya minta kepada BNN yang merupakan leading sector dalam P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) untuk melakukan langkah-langkah strategis," ujar Wapres pula. (sws)

Gubernur Kepri Lantik Wakil Wali Kota Tanjungpinang Endang Abdullah

Tanjungpinang, FNN - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad melantik Wakil Wali Kota Tanjungpinang sisa masa jabatan 2018-2023 Endang Abdullah di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin. Pelantikan dilaksanakan secara tatap muka, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Para tamu undangan yang hadir wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ansar dalam sambutannya meminta Wakil Wali Kota Endang Abdullah usai dilantik, dapat berkolaborasi dengan Wali Kota Rahma dalam mewujudkan visi-misi melalui pemenuhan aspirasi dan kebutuhan warga. "Bangun sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait guna mendorong kemajuan daerah," kata Ansar Ahmad. Ansar juga berpesan bahwa tugas kepala daerah dewasa ini sangat berat, karena menjalankan roda pemerintahan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dia menekankan tiga tugas utama Pemerintah Daerah saat ini, antara lain pertama Pemda harus semangat dan kerja keras dalam menurunkan angka COVID-19, melalui 3 T (tracing, testing, treatment) serta penegakan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Kedua, mendukung program vaksin COVID-19 dengan memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat waktu dan tepat sasaran. Ketiga, pemulihan ekonomi sebagian dampak pandemi dengan menggerakkan semua sumber daya pemerintah dan stimulus melalui sektor swasta guna memulihkan ekonomi umumnya Provinsi Kepri yang minus 3,80 persen di tahun 2020, agar tumbuh positif di tahun 2021. Ansar juga berpesan khusus pada situasi COVID-19 ini, Wakil Wali Kota Tanjungpinang fokus membangun ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan pembangunan terutama di kawasan hinterland, mendorong industri berbasis lokal, serta pelestarian lingkungan hidup dan budaya maritim. "Terakhir, saya ingatkan bahwa pergantian kepala daerah merupakan dinamika politik. Sehingga, semua pihak harus dapat menerima pelantikan ini dan mendukung penuh tugas wali kota dan wakil wali kota dalam membangun Tanjungpinang, Kota Gurindam," demikian Ansar. (sws)

Wapres Canangkan Desa Bersih Narkoba

Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencanangkan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagai salah satu upaya berkesinambungan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional (BNN). "Berkenaan dengan program berkesinambungan dalam upaya implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN, maka hari ini saya canangkan Program Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar menuju Indonesia Bersih Narkoba," kata Wapres Ma’ruf saat mengikuti acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin. Program Desa Bersinar tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional terkait pembangunan yang dimulai dari desa, kata Wapres. Masyarakat desa, lanjutnya, merupakan ujung tombak dari upaya pemulihan ekonomi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). "Masyarakat desa memiliki potensi dan kekuatan besar dalam melawan narkoba secara bersama-sama," tukasnya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan desa dengan lingkungan kondusif, aman serta layak bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berkreasi. "Terutama memenuhi kebutuhan keluarga untuk membesarkan anak-anak yang menjadi masa depan bangsa," kata Wapres. Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengatakan hingga saat ini terdapat 553 desa dan kelurahan yang bersih dari narkoba. Selain itu ada pula 14 desa di Aceh yang masuk dalam program Grand Design Alternative Development (GDAD) BNN. "BNN telah melaksanakan tugas antara lain program Desa Bersinar di 553 desa dan kelurahan serta Program GDAD 14 desa di Aceh dan 128 desa kawasan rawan narkoba," kata Petrus. Petrus juga menyebutkan tiga langkah strategis BNN dalam memerangi narkoba, yaitu soft power approach, hard power approach dan smart power approach. Pendekatan soft power merupakan aktivitas pencegahan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika, jelas Petrus. Sementara pendekatan hard power ialah dengan mengutamakan penegakan hukum secara tegas dan terukur dalam menangani sindikat narkoba. "Smart power approach yaitu penggunaan informasi di era digital dalam upaya penanggulangan," ujarnya. (sws)

KJRI Bantu Pemulangan 32 WNI Melalui PLBN Entikong

Pontianak, FNN - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching kembali memberikan bantuan pemulangan /deportasi 32 WNI dari Depo Imigrasi Semuja, Sarawak melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, karena tidak memiliki dokumen keimigrasian sah. "Sebanyak 32 orang WNI bermasalah dari Depo Imigrasi Semuja, Sarawak, pada hari Minggu (27/6) dideportasi ke Indonesia. Mereka terdiri dari 29 orang laki- laki dan tiga orang perempuan melalui PLBN Entikong," kata Kepala KJRI Kuching Yonny Tri Prayitno saat dihubungi dari Pontianak, Senin. Yonny mengatakan, KJRI Kuching membantu dan ikut mengawasi proses pemulangan mereka melalui PLBN Entikong, Kabupate Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. "Sebelumnya kami juga dari KJRI Kuching juga membantu melengkapi dokumen perjalanan mereka dan sehari sebelumnya mereka juga melakukan proses tes usap COVID-19 yang hasilnya semua negatif," kata Yonny. Dari 32 orang warga negara Indonesia yang dideportasi itu, berasal dari berbagai daerah atau provinsi di Indonesia, seperti dari Kalbar, Sulawesi, Jawa dan NTB. Sedangkan, proses deportasi 32 orang WNI bermasalah tersebut berjalan dengan lancar, mulai dari perjalanan dari Depo Imigrasi Semuja, Sarawak hingga ke PLBN Entikong. "Di PLBN Entikong mereka diterima Satgas Pemulangan WNI/PMI dan akan dipulangkan ke daerah masing-masing setelah melalui proses penanganan pencegahan COVID-19," katanya. (sws)

Pemimpin Boneka

Oleh Sutoyo Abadi ISTILAH "Pemimpin Boneka" seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Erving Goffman menggunakan mekanisme panggung ini untuk menganalisis dunia sosialnya. Ada panggung depan (front stage), ada panggung belakang (back stage). Panggung depan sering berbeda 180 derajat dengan panggung belakang. Pemimpin boneka politik, selalu bermain watak, seperti pelawak bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Teori dramaturgi ini menarik ketika dibawa ke panggung politik. Para pelaku politik (politisi) punya dua panggung. Panggung ketika mereka berhadapan dengan publik, dan panggung ketika mereka berada di lingkungan sang sutradara. Di hadapan publik, para politisi akan bicara moral. "Saya Pancasila, saya nasionalisme dan NKRI harga mati menjadi khutbah hariannya. Fungsi-fungsi pelayanan publik akan selalu dijadikan narasi indahnya. Apalah idealisme ini juga jadi narasi mereka saat berada di panggung belakang? Panggung belakang itu masuk wilayah otoritas ketua umum partai. Anggota partai sebagai serdadu yang bekerja untuk menerjemahkan dan menyampaikan keputusan partai, titah agenda dari ketua umumnya. Pada posisi ini anggota partai yang ada di Senayan sebenarnya sudah mati suri Di depan media, mereka dalam posisi sebagai Juru bicara partai dengan gaya dan kemampuan inovatif, dan kebesaran seragamnya masing-masing. Istana dengan ketua Umum partai bagi bagi tugas. Boneka istana mereka akan bicara sesuai draf dari istana. Biasanya, juru bicara istana lebih hati-hati dan lebih teratur, karena merepresentasikan nama istana. Tapi mereka semua tetap sama dalam sangkar arahan sang sutradara sebagai boneka. Semua peran boneka seolah ia satu-satunya orang yang punya otoritas dan pemegang tongkat kebenaran. Semakin lantang dan keras ia bicara, akan dianggap sebagai orang yang kritis, berani dan mencoba tampil seolah olah sebagai pahlawan. Padahal, boneka tetap boneka . "Di panggung belakang, ketua umum partai sibuk melakukan negosiasi". Kadang, untuk menjadi politisi yang sukses diperlukan kemampuan yang baik untuk mengambil peran sebagai boneka. Makin berhasil ia keluar dari dirinya sendiri dan menyerahkan kepada otoritas orang lain (mem-boneka-kan diri), maka peluang kesuksesan untuk menduduki posisi strategis semakin terbuka lebar. Permainan pencitraan berbasis survei dilakukan bukan hanya untuk mengukur popularitas dan elektabilitasnya, tapi terutama untuk mengidentifikasi "apa mau" masyarakat pemilih terhadap anda. Selain pencitraan, proses politik juga butuh uang, masuklah cukong / konglomerat busuk sebagai jalan alternatifnya harus cari bantuan. Dan anda tahu, bantuan itu gak gratis. Pasti ada konsekuensi dan kompensasinya. Disitulah anda mulai menggadaikan (mem-boneka-kan) diri anda. Mana mungkin seorang tukang mebel akan memiliki dana untuk biaya maju sebagai kandidat Presiden tanpa bantuan sponsor, resiko jual diri adalah jalan keluarnya. Makin besar anda bergantung kepada bantuan seseorang atau kelompok, maka makin besar pula tekanan dan kendali terhadap diri anda. Kalau anda sudah dikendalikan, maka itu artinya anda sudah jadi boneka. Menurut Robert Merton, terjadilah disfunction remokrasi. Keluar dari tujuan utama demokrasi. Yang diharapkan adalah seorang pemimpin yang berintegritas dan berkapasitas, tapi yang keluar jadi pemenang umumnya justru para boneka. Demokrasi berjalan dalam mekanisme penuh rekayasa dan manipulatif. Sikap dan perilaku ini didukung dan mendapat legitimasi dari mereka yang punya otoritas sosial, yaitu para tokoh, pimpinan ormas, agamawan dan intelektual yang telah lebih dulu dapat bantuan atau sudah bisa dibeli otaknya. Pilpres dan Pilkada bukan lagi sebagai ajang demokrasi tetapi sebagai pasar transaksi dan pabrik untuk menghasilkan boneka dan badut badut politik. Kalau demikian, tidak ada yang bisa diharapkan dari boneka-boneka itu .. ?. Ingin sukses jadilah boneka, sekalipun harus mempertaruhkan harga dirinya bahkan harga diri bangsa dan negara. Penulis, Sekretaris KAMI se-Jawa

Rektor UI Ari Kuncoro Ternyata Komisaris BUMN

Depok, FNN - Buntut poster Jokowi The King of Lip Service BEM UI menguak siapa sebenarnya Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro. Seperti diketahui Minggu sore (27 Juni 2021) Kuncoro memanggil pengurus BEM UI usai viral The King Of Lip Service di media sosial. Lewat surat bernomor 915/UN2.R1.KMHS/PDP.00.04.00/2021, Prof Ari Kuncoro selaku Rektor UI secara mendadak mengumpulkan para pengurus BEM UI di Rektorat Kampus UI Depok, Jawa Barat Minggu (27/6/2021). Mereka yang dipanggil lewat surat itu adalah pengurus BEM UI, seperti Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang Sosial Politik, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda beserta Ketua dan dua Wakil Ketua DPM UI. “Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan oleh BEM UI melalui akun medsos official BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI,” demikian bunyi surat yang diberi keterangan penting dan segera itu. Atas pemanggilan mahasiswa oleh rektor UI itu pun langsung mendapat respon beragam dari warganet. Ari Kuncoro diketahui ternyata adalah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Dengan penunjukan tersebut, maka jabatannya selaku Komisaris Utama BNI berakhir. Penunjukan Ari Koncoro selaku Wakil Komisaris Utama BRI berlangsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Ari Kuncoro merupakan Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024. Sebelum diangkat sebagai rektor UI oleh Presiden Joko Widodo, Kuncoro memulai kiprahnya sebagai peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Bisnis UI pada 1986. Dia meraih gelar Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dan Brown University. Beliau dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode 2019-2024. Pria kelahiran 28 Januari 1962 ini sebelumnya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2013-2019), Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (2017-2020) dan Rektor Universitas Indonesia (2019-sekarang). Ari terpilih melalui Pemilihan Rektor UI oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) pada 25 September 2019. (ant)

Solidaritas Terhadap Matinya Iklim Demokrasi Kampus di UI

Jakarta, FNN - Pada tanggal 27 Juni 2021, kembali terjadi kasus pemberangusan kebebasan berpendapat yang menimpa BEM UI. Melalui Surat Undangan Nomor 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 Universitas Indonesia mengundang mahasiswa yang menjadi bagian dari BEM UI dan DPM UI yang berjumlah 10 orang. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk melakukan klarifikasi atas postingan berupa poster yang diunggah pada akun BEM UI yang mencantumkan foto Joko Widodo yang dipublikasi pada tanggal 26 Juni 2021 pada sekitar jam 18.00 WIB yang membahas terkait dengan janji-janji kebohongan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan konten yang dipublikasi oleh BEM UI kami berpendapat bahwa konten tersebut menyajikan data terkait dengan kondisi saat ini dimana kebebasan sipil yang diberangus melalui represifitas aparat terhadap massa aksi, kebebasan berpendapat yang dibungkam melalui pasal karet dari UU ITE, pelemahan KPK yang terjadi secara sistematis, dan adanya intervensi presiden terhadap supremasi hukum. Sedangkan Presiden berkata sebaliknya dengan realitas yang terjadi. Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa aktor pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya datang dari negara, tapi juga datang dari kampus. Sehingga sudah semakin nyata bahwa kebebasan sipil semakin kerdil dan menyerang suara-suara yang menyatakan kebenaran kepada publik. Adapun juga saat ini konten yang diunggah dalam Instagram BEM UI diserang oleh buzzer melalui kolom komentar dan juga menyerang Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra. Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa hari ini kebebasan sipil semakin dikerdilkan oleh negara dengan sistematis. Menimbang kronologi dan analisis peristiwa yang terjadi terhadap kawan-kawan UI yang berujung dengan surat pemanggilan yang dilakukan terhadap BEM UI yang dimana absennya negara dalam menjamin kebebasan berpendapat seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dimana dalam UU tersebut pada pasal 7 mengatur terkait dengan aparatur negara yang wajib dan bertanggung jawab atas penyampaian pendapat yang dilakukan termasuk melalui tulisan. Maka dari itu kami dengan ini secara tegas menyatakan sikap bahwa: Mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan sipil yang telah diatur oleh konstitusi. 2. Mendesak pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh warga negara seperti yang telah diatur dalam peraturan yang telah berlaku. 3. Mendesak Birokrat Universitas Indonesia untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi. 4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersolidaritas dalam mengawal kasus kebebasan berpendapat BEM UI. Seharusnya Indonesia sebagai negara demokrasi harus mengakui kedaulatan rakyat dan menjamin HAM warga negara. Maka segala bentuk pembungkaman suara rakyat merupakan pengingkaran terhadap demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia itu sendiri. Demikian Siaran Pers dan Pernyataan Sikap yang kami sampaikan terhadap Peristiwa pembungkaman berpendapat, sekaligus pembungkaman akademik yang menimpa mahasiswa Universitas Indonesia. Mendiamkan Penindasan adalah Awal dari Ketidakadilan! #KamiBersamaBEMUI #KrisisDemokrasiKampus Solidaritas Pembungkaman Ruang-ruang Demokrasi Kampus UI: 1. Aliansi BEM Seluruh Indonesia 2. Bangsa Mahasiswa 3.Fraksi Rakyat Indonesia 4. Greenpeace Indonesia 5. BEM STHI Jentera 6. Bersihkan Indonesia 7. Enter Nusantara 8. BEM KM Universitas Yarsi 9. KIKA 10. Aliansi BEM se-UNNES 11. PUSaKO FH UNAND 12. BEM Hukum UNHAS 13. BEM UNSIL 14. Aliansi Rakyat Bergerak 15. BEM KEMA FKB Telkom 16. BEM FISIP UNMUL 17.AKSI KAMISAN KALTIM 18. BEM FH UPNVJ 19. BEM ESA UNGGUL 20. LBH pos Malang 21. SAKSI FH Unmul 22. BEM PM Universitas Udayana 23. Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia 24. BEM FISIP UI 25. YLBHI 26. Aliansi BEM se-Undip 27. AJI Jakarta 28. Aliansi BEM Univ. Brawijaya 29. BEM FH UNAND 30. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional 31. JATAM Kaltim 32. Indonesian Center for Environmental Law 33. JATAMNAS 34. CALS 35. Aliansi Tolak Omnibus Law 36. BEM FH UI 37. BEM FKM UI 38. BEM FIB UI 39. BEM FPsi UI 40. BEM Fasilkom UI 41. BEM FIK UI 42. BEM Vokasi UI 43. BEM FKG UI 44. BK MWA UI UM

Bima dan Khadwanto Dipelototi

Secara teori majelis hakim itu harus independen. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak dicemari oleh berbagai godaan, baik uang maupun tekanan politik. Oleh M Rizal Fadillah HUKUMAN empat tahun penjara terhadap Habib Rizieq Syihab dalam kasus Rumah Sakit Ummi Bogor menuai kritikan. Keraguan terhadap keadilan hukum telah menjadi suara rakyat yang mengiringi keyakinan bahwa kasus HRS ini sarat dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Dua figur yang banyak mendapat sorotan pasca vonis PN Jakarta Timur tersebut adalah Bima Arya, Wali Kota Bogor dan Khadwanto, Ketua Majelis Hakim pengetuk palu empat tahun penjara kepada HRS. Bima Arya adalah pelapor kepada pihak kepolisian atas perbuatan HRS dan Direktur RS Ummi, dr. Andi Tata. Laporan Bima Arya dianggap penyebab dari putusan hakim yang dinilai berlebihan dan tidak adil tersebut. Oleh karens itu, publik langsung menyorot dan memelototi Wali Kota Bogor, yang juga kader PAN tersebut. Kecaman, caci maki, bahkan do'a kutukan pun terbaca di media sosial. Foto Bima Arya dipampang netizen. Miris dan agak mengerikan jika membaca do'a kutukan netizen yang kecewa dan merasa jengkel kepadanya. Figur kedua tentu Khadwanto SH Hakim Ketua. Selain kontroversial dengan menghukum berat untuk sebuah kasus ringan, juga penawaran pengampunan presiden kepada HRS menjadi hal unik dan aneh. Memperkuat dugaan adanya intervensi kekuasaan. Secara teori majelis hakim itu harus independen. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak dicemari oleh berbagai godaan, baik uang maupun tekanan politik. Hadits Riwayat Abu Daud muncul di media tentang tiga hakim, yaitu satu hakim masuk surga karena memutus secara benar dan dua hakim lainnya masuk neraka karena memutus perkara atas dasar zalim dan bodoh. Entah netizen mengarahkan pada Khadwanto atau tidak, namun faktanya hadits ini viral, bahkan dengan isi ceramah mubaligh yang mengutip dan menegaskan ucapan Rosulullah SAW tersebut. Bima Arya saat menjadi saksi dalam sidang HRS memposting bahwa yang dilakukannya adalah untuk melindungi warga dan menuduh RS Ummi tidak kooperatif. Netizen membalas dengan mengingatkan Bima bahwa ia akan disidang yang jauh lebih berat di akhirat. Ada pula yang mengomentari "Inget, darah ulama itu beracun, apalagi ini ada darah Rosulullah, jangan zalim". Tentu menjadi hak Bima dan Khadwanto untuk bersikap, risiko adalah konsekuensi dari sikap yang diambil. Persoalan yang muncul adalah bahwa kasus HRS merupakan kasus politik sehingga orang bertanya apakah sikap Bima dan Khadwanto itu mandiri atau ada saran, perintah, tekanan dari atasan atau penentu kebijakan politik? Tentu sulit untuk menjawab karena ruangannya remang-remang bahkan gelap. Biarlah semua bergulir melalui fakta-fakta yang cepat atau lambat dapat terbuka. Untuk sementara cukuplah dengan kalimat menggetarkan dari HRS sendiri atas ketidak-adilan yang dirasakan oleh dirinya, pengikutnya, dan masyarakat yang mengamati perjalan perjuangannya. "Sampai jumpa di pengadilan akhirat. ** Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Demokrat Sesalkan Langkah Kubu Moeldoko Gugat Putusan Menkumham

Jakarta, FNN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyesalkan langkah kelompok kongres luar biasa (KLB) pimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menggugat putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebut gugatan itu tidak menghormati hukum dan putusan Pemerintah serta mengganggu upaya penanggulangan pandemi COVID-19. “Kementerian Hukum dan HAM sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, tetapi malah digugat oleh KSP Moeldoko. Kami yakin Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara ini akan menegakkan keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku demi kepastian hukum,” ujar Herzaky. Pimpinan kelompok KLB, Moeldoko bersama Jhoni Allen Marboen melalui tim kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan ke PTUN pada Jumat. Gugatan itu yang terdaftar dengan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT antara lain meminta majelis hakim membatalkan dan mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. HH.UM.01.10-47, tentang Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025. Kubu KLB juga meminta majelis hakim memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly mengesahkan permohonan kelompok KLB, yaitu perubahan struktur kepengurusan Partai Demokrat dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada 31 Maret membacakan isi surat Nomor: M. HH.UM.01.10-47, yang pada intinya menolak permohonan kelompok KLB. Alasan penolakan antara lain kelompok KLB sebagai pemohon tidak dapat melengkapi dokumen dan memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Peraturan Menkumham RI No. 34 Tahun 2017. Karena itu, Herzaky menyebut langkah pihak KLB justru menunjukkan kelompok tersebut tidak patut. “Dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama Pemerintah, KSP Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan ketidakkompakan di antara para pembantu Presiden,” kata Herzaky. Menurut dia, gugatan itu hanya akan memecah fokus dan tanggung jawab Moeldoko sebagai KSP yang seharusnya membantu Pemerintah fokus menangani pandemi COVID-19. “Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi memuncaknya gelombang kedua COVID-19 yang memecahkan rekor angka kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu. Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Moeldoko juga fokus membantu Presiden,” ujar Herzaky. Sejauh ini, kubu KLB dan kuasa hukumnya atau Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapan. (mth)

Plate: Pertemuan Sekjen Koalisi KIM Pertegas Dukungan pada Pemerintah

Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Johnny G. Plate menyebutkan pertemuan sekjen partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada Rabu (23/6) untuk mempertegas dukungan kepada pemerintah. "Diskusi ringan saja namun secara umum mempertegas dukungan kepada pemerintah menangani pandemi COVID-19," kata Plate ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Selain itu, para sekjen yang hadir juga membahas mengenai isu-isu strategis lainnya terkait dengan perekonomian dan keuangan negara. "Kami juga membahas soal sejumlah rancangan undang-undang yang telah masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas di DPR," kata Plate yang menjabat sebagai Menkominfo. Plate tak merespons ketika ditanyakan apakah pertemuan itu membahas soal Pilpres 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode. Dia pun menjelaskan pertemuan itu dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor, mantan Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan mantan Sekjen PPP Arsul Sani. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (23/6) malam itu, kata Plate, sambil menyantap makan malam dengan tetap melaksanakan prokes COVID-19 secara ketat. "Acaranya dinner meeting dalam suasana kekeluargaan koalisi," tuturnya. Dihubungi secara terpisah, mantan Sekjen PSI Raja Juli Antoni menambahkan bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi yang lama tertunda. Ia menegaskan bahwa pertemuan itu tidak membahas agenda politik secara spesifik seperti soal Pilpres 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode. "Kangen-kangenan saja plus mengikat komitmen bersama lagi agar partai-partai lebih serius mendukung Pak Jokowi dalam usaha bersama melawan wabah dan dampak ekonomi terhadap rakyat," kata pria yang biasa disapa Toni ini. (mth)