OPINI

Keruntuhan Rezim Jokowi Mirip Soekarno?

by Tarmidzi Yusuf Bandung FNN - Ada kemiripan kemungkinan kejatuhan rezim Jokowi dengan kejatuhan Bapak Proklamator Indonesia, Ir. Soekarno. Kemesraan Soekarno, PKI dan NU ketika itu, terlembaga dalam satu koalisi politik. Nasionalis, Agama dan Komunis atau disingkat dengan NASAKOM. Kenyataan ini berbeda dengan kejatuhan Bapak Pembangunan Indonesia Soeharto. Presiden kedua Indonesia, Jenderal Besar Soeharto, disinyalir ada campur tangan asing dan aseng. Soeharto digoyang oleh jenderal merah binaan LB Moerdani, yang tak suka Soeharto yang mulai kehijau-hijauan. Dikenal dengan sebutan ijo royo-royo. Pak Harto sejak dekade 1990-an memang dekat dengan kalangan Islam. Pak Harto merestui berdirinya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Harian Republika dan mendorong kiprah pengusaha muslim melalui Himpunana Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Langkah ini dilakukan setelah konglomerat China keturunan yang dibesarkan Presiden kedua itu, menolak permintaan Pak Harto untuk membantu usaha pribumi. Pak Harto juga merestui berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat. Kabinet Pak Harto pun, disebut oleh mereka yang tak suka Pak Harto dengan kabinet ijo royo-royo. TNI dan POLRI pada era 1990-an, banyak dijabat jenderal yang dekat dengan kalangan Islam alias jenderal hijau. Episode kemungkinan keruntuhan rezim Jokowi mirip dengan keruntuhan Soekarno pada tahun 1966. Soekarno jatuh oleh gagalnya kudeta PKI yang kita kenal dengan pemberontakan G-30 S/PKI. Sementara, Jokowi kemungkinan jatuh, lebih kurang sama dengan Soekarno. Terpeleset oleh skenario politik sendiri. Senjata makan tuan. Kedekatan dengan negara China komunis, dikenal dengan poros baru Jakarta-Peking, akan menjadi bom waktu bagi Jokowi. Selain ada juga pembusukan dari dalam kabinet Jokowi. Diprediksi, bakal ada peristiwa besar mengawali kemungkinan kejatuhan Jokowi. Apalagi, Covid-19 yang dijadikan kendaraan politik, berpotensi memicu konflik nasional. PPKM darurat, katanya mau diumumkan senin sore kemarin. Diundur selasa atau bertepatan berakhirnya PPKM darurat hari ini. Sampai tulisan ini ditulis, belum ada pengumuman nasib PPKM darurat. Jika PPKM darurat lanjut, bisa memicu perlawanan rakyat. Pengusaha ngancam PHK besar-besaran. Pedagang dan rakyat kecil teriak lapar. PPKM darurat dituding sebagai upaya mempertahankan kekuasaan merah royo-royo. Pada masa Soekarno dulu, juga ada Poros Jakarta-Peking. Poros ini ditutup ketika Soeharto menjadi Presiden. Namun poros Jakarta-Peking ini hidup kembali di zaman Jokowi. Normalisasi hubungan RI dan RRC pada akhir 1980-an membawa petaka bagi Presiden kedua, Soeharto. Hanya berselang delapan tahun setelah normalisasi hubungan Indonesia-RRC, Soeharto berhenti sebagai Presiden. Pada masa Jokowi pula, posisi strategis baik militer, kepolisian maupun sipil banyak dipegang oleh orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan Islam. Ummat Islam kembali terkucil dari kekuasaan. Adanya Covid-19, telah membuka tabir pemerintahan Jokowi yang sebenarnya. Tidak heran, bila selama ini rakyat hanya bisa menduga-duga, kalau petinggi rezim Jokowi banyak beraroma anti Islam alias “merah royo-royo”. Melalui PPKM darurat, tabir Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang non muslim, sering disebut-sebuat sebagai “The Real President” semakin menguatkan dugaan publik selama ini. Selama pelaksanaan PSBB, PPKM dan PPKM darurat, publik sering dipertontonkan oleh kerumunan Jokowi dan kerumunan vaksin. Kebijakan beberapa menteri bermuka dua. Contohnya paling kasat mata adalah kebijakan penutupan masjid untuk sholat berjamaah. Padahal, esensi PSBB atau PPKM itu pembatasan kegiatan di masjid. Bukan penutupan kegiatan masjid. Masjid ditutup, sehingga Shalat Idul Adha ditiadakan. Namun kerumunan vaksin dibiarkan. Masjid yang diuber-uber. Vaksin door to door. Publik juga dipertontonkan dengan omongan para menteri yang sering salah ucap. Bahkan sangat buruk dalam berkomunikasi dengan rakyat. Istana juga buruk dalam berkomunikasi. Masyarakat menduga ada matahari kembar di Istana. Misalnya, Menko LBP sebagai Menko yang rasa presiden ini, seringkali bertindak layaknya seorang presiden. Banyak di masyarakat yang menyebut, LBP yang sebagai The Real President. Sementara Menko PMK, Muhadjir Effendy keceplos atau sengaja dengan menyebut PPKM darurat sama dengan darurat militer. Muhajir kelihatannya Gerah dengan LBP, karena isunya bakal kena reshuffle atau cek gelombang darurat militer? Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian dan Menteri BUMN Erick Thohir diterpa isu tak sedap. Menjadi makelar vaksin di Indonesia. Ibaratnya, sambil menyelam minum air. Vaksin yang harusnya diberikan gratis kepada masyarakat, mau diuapayakn agar diterapkan vaksin berbayar. Setelah mendapat protes dari masyarakat, akhirnya vaksin berbayar ini ditiakan. Sedangkan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang pernah menerima beasiswa Supersemar dari Presiden Soeharto, rehat sejenak dengan menonton sinetron. Mungkin Mahfud MD semakin tak nyaman, karena job desc-nya sebagai Menko Polhukam sering diserobot oleh LBP. Kabar yang beredar diantara tukang ojek, Mahfud MD siap-siap angkat cover dari kabinet. Covid-19 kemungkinan belum mau berakhir. Diperkirakan Covid-19 baru akan berakhir bila Jokowi sudah turun atau diturunkan sebelum 2024 tiba. Merah royo-royo sedang berakrobat politik. Salah akrobat, pasti tersungkur. Penulis adalah Pegiat Da’wah dan Sosial.

Macetnya Ruang Akademis Universitas Pattimura Ambon

by Ahmad Lohy Ambon FNN – Macetnya ruang akademis Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menjadi penyebab anomali pelaksanaan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Ambon. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Ambon terhambat, karena masyarakat Maluku yang diwakili mahasiswa melakukan protes menolak PPKM Darurat. Keadaan ini menjadi miris akibat mencekamnya pandemi Covid-19 di Kota Ambon. Bagaimana tidak, situasi ekonimi yang dirasakan masyarakat kian hari semakin sulit. Kenyataan ini menjadi problem yang tidak dapat dihindari. Kehidupan sehari-hari masyarakat tertekan. Sementara pemerintah tidak memberikan makan kepada rakyat selama berlangsung PPKM Darurat ini. Munculnya ide untuk menolak PPKM yang diwakili kalangan mahasiswa ini, bukan muncul secara sporadis dari kalangan mahasiswa saja. Mayoritas masyarakat di Maluku, khususnya kota Ambon mulai mengeluhkan PPKM ini. Aapalgi kebijakan pemerintah Kota Ambon yang membatasi aktivitas masyarakat hanya pada waktu tertentu. Posisi Kota Ambon yang menjadi sentral ibukota provinsi di Maluku, sangat berpengaruh terhadap aktivitas kabupaten kota lain Maluku. Kenytaan ini berdampak kepada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat di kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Salah satu penyebab penolakan PPKM adalah macetnya ruang akademis yang berkedudukan sebagai fondamen keilmuan di Universitas Pattimura Ambon. Terlihat jelas lembaga akademis tidak memiliki peran dan berkontribusi untuk memecahkan masalah wabah yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial di wilayah kepulauan ini. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat Maluku memiliki karakteristik tententu. Sehingga pola penanganan dan kebijakan harusnya berbeda dengan beberapa wilayah lain di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Untuk itu, dibutuhkan penelitian yang komprehensif untuk meminimalisir resistensi kebijakan PPKM di masyarakat. Penolakan terhadap penerapan PPKM mikro ini, bukan tidak mungkin menghadapi kendala yang lebih besar di Maluku. Penolakan bisa melebar ke daerah-daerah lain di luar kota Ambon. Apalagi jika institusi pendidikan tidak mengeluarkan formulasi dan metode penanganan melalui pengkajian dan pendalaman masalah Covid-19. Misalnya, bagaimana pola kehidupan sosial dan karakteristik masyarakat Maluku. Ruang akademis seperti kampus-kampus menjalani kuliah online dengan alasan khawatir muncul cluster baru. Namun kampus sebagai lembaga yang berbasis keilmuan seakan-akan mati suri menghadapi fenomena kesehatan masyarakat yang merambah masuk ke dalam ruang sosial semakin massif. Kampus seperti tidak punya rasa tanggung jawab terhadap kondisi masyarakat. Kampus menjadi lembaga yang terpisah dari masyarakat. Kenyataan ini menjadi hal yang muskil. Harusnya universitas bergengsi di Maluku seperti Universitas Pattimura membantu pemerintah. Misalnya, mengambil peran dalam mengkaji, mendalami memecahkan dan menerapkan keilmuannya untuk melihat fenomena masyarakat yang kian hari semakin terbebani secara ekonomi akibat kebijakan PPKM. Bukan dengan berdiam diri dari masyarakat. Apalagi dengan dengan alasan itu menjadi urusan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Sikap apatis seperti inilah yang mengakibatkan wilayah Maluku tertinggal dari daerah lain. Padahal Maluku memiliki banyak potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang unggul. Sikap Universitas Pattimura yang berdiam diri terhadap keadaan masyarakat Maluku terkait penerapan PPKM di Kota Ambon ini sangat disayangkan. Tampak kalau Universitas Pattimura sangat ketinggalan dalam merespon issue-issue yang berbasis sosial kemasyarakatan. Padahal lembaga pendidikan tinggi tertua di Maluku ini tidak diragukan lagi eksistensi dan sepak-terjangnya dalam memproduksi sumbedaya manusia unggul di Maluku. Harusnya Universitas Pattimura memegang teguh Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi azas dan prinsip kehidupan akademik. Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai rohnya ruang akademis, kini hanya menjadi pajangan dan formalitas kehidupan akademis. Hanya terlihat pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL). Padahal jika kita perhatikan secara mendasar, Tri Dharma itu adalah tiga kewajiban yang harus ditunaikan oleh kalangan perguruan tinggi. Harusnya keterlibatan lembaga akademis dalam studi-studi tentang dinamika hidup masyarakat menghadapi wabah virus Covid-19 dilakukan untuk terlaksananya ketertiban sosial, menghindari kekacauan dalam bermasyarakat. Caranya dengan menyeimbangkan kelayakan terhadap standar hidup yang wajar, sehingga memenuhi unsur keadilan dan kelayakan. Bagaimana kebutuhan hidup menghadapi kebijakan PPKM yang mempersempit ruang gerak masyarakat. Bukan semata-mata lepas tangan sebagai lembaga yang berorientasi kepada pengabdian masyarakat. Apalagi membiarkan pemerintah berhadap-hadapan dengan masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit Pandemi Covid-19. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id.

Akhirnya, BPOM Tunduk pada Produsen Obat Cacing?

Oleh: Mochamad Toha Ternyata yang mempromosikan penggunaan obat Ivermectin tidak hanya Menteri BUMN Erick Thohir saja. Ketum HKTI yang juga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga turut “promo salah” obat cacing seperti Erick Thohir. Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menyatakan, Ivermectin tak boleh didistribusikan langsung ke masyarakat. Obat ivermection itu adalah obat keras anti-parasit, belum ada bukti yang saintifik valid dapat membantu untuk atasi orang dengan Covid-19. “Hentikan promosi dan testimoni. Jangan mengobati sendiri,” tegasnya. Menurut Pandu, Ivermectin itu obat keras, bukan Bansos. Tak boleh didistribusikan langsung ke masyarakat. Perlu dilakukan sanksi pada Ketum HKTI dan PT Harsen Laboratories atas tindakan yang tak sesuai dengan regulasi obat di Indonesia. PT Harsen perlu disidak karena mendorong obat ivermectin menjadi mudah didapat untuk terapi Covid-19, tidak sesuai ijin edar dan tidak patuh aturan sebagai obat keras. Bila BPOM RI melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai tupoksinya dan tak terkait dengan upaya penanganan pandemi. Pandu mengingatkan, Obat Keras tidak boleh dijual bebas. Perilaku Perusahaan Farmasi yang tidak mematuhi aturan regulasi harus ditindak tegas, tanpa kecuali. Kita lihat obat keras mudah dibeli di semua toko obat. “Dalam situasi darurat, harus dilakukan pemeriksaan dan tindakan. Tegas dan jelas,” ujar Pandu. Ivermectin itu hanya boleh dipakai dalam uji klinik. Jangan dipromosikan, jangan diresepkan, jangan konsumsi obat yang belum terbukti bermanfaat dan aman. Jangan selebriti promosikan pengobatan sendiri dan klaim obat tersebut bermanfaat. Mari kita edukasi masyarakat. Tidak semua negara sampai harus membiayai riset uji klinik calon obat Covid-19 dengan biaya uang rakyat. Seharusnya produsen obat yang membiayai riset tersebut. Pandu menyebut, perlakuan khusus terhada ivermectin memang luar biasa. Salah satu kejutan di era pandemi dan lonjakan kasus. Ada apa ya? Apalagi, ternyata BPOM terbitkan PPUK, persetujuan uji klinik ivermectin berdasarkan protokol versi 0.1. Protokol masih bermutasi, kini ingin menguji pada semua kasus Covid-19 yang ringan, sedang, dan berat. “Upacara PPUK yang dihadiri oleh Erick Thohir dan digaungkan oleh semua BUMN, ya iklan obat. Anjuran WHO jelas dan tegas dalam tata-laksana terapi Covid-19. Regulator patut dipertanyakan bila mengizinkan penyimpangan. Seperti Ivermectin, obat anti-parasit, yang hanya diijinkan untuk uji-klinis. Mau diperluas aksesnya oleh BPOM untuk saving lives? Produsen obat akan senang. Anomali Protokol Uji Klinik ivermectin versi 2.0, ingin menguji orang dengan Covid-19 berspektrum ringan sampai berat. Artinya, agar bisa dipakai pada semua orang. Padahal tidak ada justifikasi ilmiah dibutuhkan obat tersebut. Jelas tujuan komersialisasinya, bukan menyelamatkan kehidupan! Begitu tegas Pandu. Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan pihaknya melakukan penindakan pada pabrik pembuat Ivecmertin PT Hansen karena adanya sejumlah pelanggaran yang ditemukan pihaknya. Menurut Penny, apa yang dilakukan BPOM tersebut untuk menegakkan aturan dalam melaksanakan tugas melindungi masyarakat. Pihaknya sudah melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembuatan ivecmertin PT Garsen. “Tahap pembinaan, perbaikan hingga pemanggilan namun masih belum ada niat baik PT Harsen memperbaiki kekurangannya sehingga ada langkah tindak lanjut sanksi-sanksi yang diberikan,” kata Penny dalam jumpa pers Jumat, 2 Juni 2021. Ia mengungkap, sejumlah pelanggaran PT Harsen, yaitu mulai dari bahan baku ivecmertin melewati jalur tak resmi, kemasan siap edar tidak sesuai aturan, penetapan kadaluarsa sesuai badan POM dicantumkan 18 bulan setelah tanggal produksi, tapi PT Harsen mencantumkan 2 tahun setelah produksi. Selain itu, distribusinya tidak melewati jalur resmi termasuk promosi obat keras tidak bisa langsung dilakukan kepada publik, tapi harus di tenaga kesehatan hanya ke dokter. “Harusnya mereka memahami regulasi yang ada,” ujar Penny. Direktur Marketing PT Harsen Laboratories, Riyo Kristian Utomo menyebut pemblokiran BPOM telah menggangu produksi. Hansen Laboratories mengklaim obat cacing produksi mereka bisa menyembuhkan pasien Covid-19. “BPOM harus berhenti mengintimidasi, kami menyediakan senjata Ivermectin melawan Covid. Jangan ada upaya sengaja agar kita kalah. Kita harus menang melawan Covid. Jangan ada yang menghalangi,” tegasnya. Tampaknya pernyataan Riyo Kristian Utomo itulah yang membuat keder Penny, sehingga akhirnya membuat BPOM menerbitkan PPUK, persetujuan uji klinik ivermectin berdasarkan protokol versi 0.1. Upacara PPUK yang dihadiri oleh Menteri Erick Thohir. Anjuran WHO yang sudah jelas dan tegas dalam tata-laksana terapi Covid-19 tak digubris. Di sinilah BPOM sebagai regulator patut dipertanyakan bila mengizinkan penyimpangan. Penulis adalah wartawan FNN.co.id

Saatnya Mengevaluasi Presiden

Oleh: Tamsil Linrung *) Jakarta, FNN - Dalam perjalanan sejarah pergolakan negeri, gerakan mahasiswa yang bersifat masif-politis terbukti menjadi katalisator bagi sejumlah momentum perubahan. Tradisi kritis intelektual muda ini harusnya dirawat, bukan dikerdilkan, apalagi dibunuh. Mereka masa depan kita. Kini, mahasiswa kembali menunjukkan jati dirinya. Momentum perubahan mereka tabuh, melalui satire pemberian gelar The King of Lip Service dari BEM Universitas Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Reaksinya mengundang aksi mahasiswa yang lebih meluas. Ketika Rektor UI memanggil, dosen Ade Armando mencela, dan para pendengung menyudutkan mahasiswa UI dengan bunyi-bunyian khilafah. Mahasiswa di berbagai belahan negeri justru menyatakan dukungannya kepada BEM UI. Presiden mencoba mendinginkan situasi. Jokowi bilang, kritik itu bagian dari kebebasan berekspresi sehingga tidak perlu dihalangi. Namun, lagi-lagi pernyataan ini seolah bagian dari lip service. Dewan Penasihat Kaukus untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman menilai represi terhadap mahasiswa justru semakin ofensif di periode kedua Jokowi. Itu pula sebabnya mahasiswa menanggapi dingin pernyataan Jokowi. The King of Pura-pura, begitu BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menanggapi pernyataan presiden. Jauh sebelumnya, Aliansi Mahasiswa UGM telah menggelari presiden dengan juara ketidak sesuaian antara kata dan perbuatan. Dibuai Optimisme The King of Lip Service. April 2020 lalu, dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Presiden Jokowi berkata, "Saya meyakini ini (Covid-19) hanya sampai akhir tahun (2020). Tahun depan booming di pariwisata." Media lalu gegap gempita. CNBCIndonesia misalnya, menulis judul "Jokowi yakin corona kelar di akhir 2020: semua akan liburan!" Jelang pergantian tahun, nyatanya Corona tidak kelar. Ketimbang liburan, masyarakat lebih fokus bertahan hidup. Tapi tidak pernah ada klarifikasi istana tentang pernyataan presiden yang terbukti keliru itu. Sebaliknya, yang muncul malah sebuah pernyataan baru. "Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit Dari Pandemi Covid-19," tulis kompas.com. Bangkitkah kita? Tidak. Di 2021 yang bangkit justru Covid-19. Pagebluk semakin menjadi, jumlah penderita dan orang meninggal memecahkan rekor. Pertengahan 2021 justru menjadi masa paling ganas Covid-19. Lagi-lagi, istana tidak mengklarifikasi pernyataan presiden yang terbukti tidak terbukti itu. Dan seperti yang sudah-sudah, yang muncul justru sebuah pernyataan baru. "Jokowi yakin PPKM darurat bisa pulihkan pandemi Covid-19 dengan cepat," tulis Kompas.com. Kita lelah menanti, kapan ucapan Jokowi terbukti. Barangkali ada betulnya aliansi mahasiswa UGM ketika menggelari Jokowi juara ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Memang nyeleneh dan satir. Tapi juga tidak asal bunyi. Saking seringnya pernyataan presiden meleset, di media sosial, acapkali muncul guyonan tersendiri menyikapi fenomena itu. Cara terjitu memprediksi kondisi negara: dengarkan apa yang dikatakan Jokowi, lalu lihat sebaliknya, begitu mojok.co berseloroh, menyikapi cuitan-cuitan netizen. Sebagai pemimpin, membangun optimisme warga negara memang penting. Tetapi, optimisme itu harus terukur. Optimisme yang berlebihan bisa sangat berbahaya karena menggerus sikap hati-hati. Optimisme yang dibangun secara berlebihan jangan-jangan membuai dan menghanyutkan kita sehingga luput waspada atas lonjakan kasus Covid-19 varian delta di India. Kini, bangsa kita terimbas Covid-19 varian delta yang membabi-buta. Akibatnya, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat. Presiden meminta semua warga negara berdisiplin mematuhi pengaturan PPKM Darurat demi keselamatan bersama. Namun, baru beberapa hari PPKM Darurat diberlakukan, sebanyak 20 TKA China masuk melalui bandara Sultan Hasanudi Makassar. Ekonom senior Faisal Basri bahkan mengatakan, sebanyak 1.015 orang masuk melalui Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, selama Mei 2021. Jadi, siapa sebenarnya yang tidak disiplin? Sepanjang pemerintah tak bisa disiplin menaati ucapannya sendiri, sepanjang itu kita sulit melepaskan diri dari siksa pagebluk. Telah tujuh bulan berlalu sejak presiden menyatakan Tahun 2021 momentum kebangkitan negeri. Tetapi dalam tujuh bulan pula kita tidak merasakan denyut ke arah itu. Saatnya Mengevaluasi Pernyataan seorang presiden seharusnya bukan narasi ecek-ecek. Tidak sedikit tim yang berada di balik argumentasi seorang presiden. Untuk satu kalimat saja, tentu dipersiapkan dengan matang karena pengaruhnya bisa berdampak jauh. Sekadar lip service tidak boleh terjadi. Tahun 2021 yang disebut presiden sebagai momentum kebangkitan, justru menjadi tahun yang menggelisahkan. Pandemi memuncak, rumah sakit sesak, pasien mengantre, dan tak sedikit yang berpulang karena keterbatasan layanan rumah sakit. Sudah terlalu banyak kesalahan target yang kita biarkan. Ini baru berbicara pandemi, belum ekonomi yang tempo hari dijanjikan meroket, dan lain-lain. Kini, saatnya mengevaluasi. Apakah pandemi ini memuncak karena daya gedor covid-19 yang demikian dahsyat, atau sebagian dipicu oleh kesalahan manajemen penanggulangan wabah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang juga Koordinator PPKM Mikro Darurat Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers pada 1 Juli 2021 mengatakan pemerintah (yang disebutnya sebagai kami) tidak memprediksi akan ada lonjakan setelah Juni 2021. Padahal, menurut Pandu Riono, setelah mendengarkan masukan tim pandemi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, akhir Mei 2021 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan pengetatan di Jawa dan Bali. Namun, usulan Anies ditolak. Pandu menduga kemungkinan pemerintah memprioritaskan aspek ekonomi ketimbang penanganan pandemi. Di suatu pagi saya dihubungi mas Hocin sekretaris Gubernur Anies Baswedan. Dia menyampaikan kiranya abang berkenan mas Anies mau sarapan di rumah abang, kalau bisa sambil mengajak beberapa teman. Dengan senang hati saya menyanggupi sambil menghubungi beberapa teman untuk berdiskusi... mungkin curhat-curhatan. Hadir bang Abdullah Hehamahua, Azis Kahar, Tony Rasyid, Ubedillah Badrun, Muzakkir Jabir dan kalau tidak salah hadir juga almarhum Arief Munandar dan beberapa kawan lain, persisnya saya tidak ingat. Ketika itu kami semua terkesan dengan penjelasan mas Anies yang begitu runtut dan sangat sistematis bagaimana dengan biaya minimalis bisa menyelesaikan masalah Covid-19 ini andaikan usulan lockdown tidak dipolitisir pemerintah pusat. Sejak itulah kami berkesimpulan bahwa pemerintah bukan saja tidak cakap tapi abai dalam menjalankan amanah untuk menyelesaikan persoalan bangsa secara sungguh-sungguh. Sejak awal pandemi bermula, memang tarik menarik antara problem ekonomi dan kesehatan menjadi masalah tersendiri. Berbagai istilah bermunculan guna menghindari konsekuensi UU Kekarantinaan Kesehatan. Yang berlaku kini adalah PPKM Mikro Darurat. Sebelumnya PPKM Mikro, dan sebelumnya lagi PPKM I (11-25 Januari 2021), PPKM II (26 Januari-8 Februari 2021) dan PPKM III (9-22 Februari 2021). Itu baru istilah yang lahir pada 2021. Belum menengok tahun sebelumnya. Tapi, apapun istilahnya, poinnya adalah pemerintah wajib melindungi dan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi. Tidak boleh ada satu pun anak negeri yang berpulang begitu saja tanpa pelayanan maksimal dari negara. Kalau amanat ini tak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan. *) Penulis Adalah Anggota DPD RI

Presiden Jokowi, PPKM Darurat Itu Hantu Apa?

Sebagai penanggung jawab konstitusional penyelenggaraan pemerintahan telah, Presiden sedang dan terlihat akan terus melakukan tindakan-tindakan pemerintahan untuk memerangi corona. Selain menggalakan vaksinasi, yang macam-macam jenisnya, pemerintah dengan Presiden sebagai penanggung jawab juga mau menjual vaksin ke rakyat. Luar biasa Presiden. Entah dari mana inspirasinya, Presiden mengambil kebijakan untuk membatasi pergerakan setiap orang. Operasional pembatasan ini, sejauh yang dinyatakan adalah mencegah penyebaran covid-19. Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang tidak dikenal dalam sistem hukum, entah apa pertimbangannya, hanya dilakukan di seluruh pulau Jawa dan pulau Bali. Apakah covid-19 hanya mengganas di Jawa dan Bali? Terlihat tidak. Kenyataan obyektif yang dapat diperiksa dan berbicara dalam semua aspeknya berbeda. Hampir seluruh daerah di Indonesia terjerat virus ini. Tak mungkin pemerintah tidak tahu kalau virus dengan varian baru ini juga menyebar di daerah. Mengapa Presiden tak menyatakan seluruh daerah di Indonesia berada dalam PPKM Darurat? Pada titik ini, kejujuran Presiden berada dalam timbangan yang kritis, sehingga patut untuk dipertanyakan. Apa yang sedang dipikirkan Presiden? Apakah nyawa orang-orang di daerah tak sepenting orang-orang di Jawa dan Bali? Jawabannya ada di kantong celana atau kameja Prersiden. Entah Presiden jujur atau tidak, obyektif atau tidak. Apakah daerah-daerah non Jawa dan Bali tidak penting bagi Indonesia? Sekali lagi, jawaban defenitifnya ada di kantong Presiden, terlepas apakah Presiden mau berkata jujur atau tidak dengan jawabannya. Jujur, memang perkara yang mustahil diminta ke seorang politisi, dimanapun itu. Tetapi semustahil sekalipun, jujur tetap merupakan penanda kebesaran, dan kemegahan harkat dan martabat seorang pemimpin negare. Apakah dia politisi, honorable man, aristocrat man ataupun orang yang biasa saja. Jujur itu mahkota setiap orang hebat. Terminologi PPKM Darurat, tidak ditemukan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. UU ini hanya mengenal Karantina Wilayah, seluruhnya atau sebagian, plus Pembatasan Sosial, termasuk skalanya. Hanya konsep itu saja. Tidak ada konsep yang lain selain itu. Lalu, PPKM Darurat ini hantu yang datang dari mana? Sandaran hukumnya apa Pak Presiden? Suka atau tidak, konsekwensi dari penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, maka yang tepat diterapkan adalah Karantina Wilayah. Karantina ini dapat dilakukan untuk seluruh Indonesia atau sebagiannya saja. Apapun pilihannya, harus memiliki alasan hukum. Itulah keadaan obyektif yang dapat rakyat hari ini. Pembaca FNN yang budiman. UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kerkarantinaan Kesehatan tidak mengenal PPKM. Maka logis untuk dipertanyakan, Presiden mengambil konsep itu dari sumber hukum apa? Dari UU jelas tidak ada. Apakah Presiden punya diskresi? Untuk urusan sekecil itu, tak perlu didiskusikan panjang. Itu disebabkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur begitu jelas, syarat, kapan dan tujuan diskresi digunakan. Presdein tak mungkin tidak tahu UU itu. Logis, kita mempertanyakan penggunaan PPKM itu dari sumber hukum yang mana Pak Presiden? Diskresi, jelas tidak bisa. Tidak ada ilmunya itu Presiden. Masa yang seperti itu saja Presiden tidak mengerti atau paham? Apalagi kalau Presiden tidak mau patuh pada hukum tentang tata kelola negara. Bagaimana rakyat negeri ini harus paham, taat dan patuh kepada hukum kalau presiden saja tidak paham dan tidak patuh kepada hukum. Kalau Presiden tidak paham, semua orang hukum Tata Negara, apalagi Presiden pasti memiliki pakar Tata Negara sebagai pembantunya tentu tahu itu. Bahwa PPKM itu kebijakan yang tidak ada sandaran hukumnya. Sehingga dianggap sebagai kebijakan yang abal-abal, picisan dan amatiran. Presidential discretion itu hanya bisa diambil, kalau tak tersedia tindakan yang diperlukan dalam sistem hukum. Tetapi tindakan hukum itu diperlukan dan harus diambil untuk memecahkan kemacetan pemerintahan atau mencegah memburuknya keadaan bernegara. Tidak di luar itu, apapun alasannya. Itu sebabnya wajar dipertanyakan, apa pertimbangan yang digunakan Presiden, sehingga tidak bersandar pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam mengelola serang covid ini? Tetapi bila ditarik sedikit ke awal, harus diakui Presiden tahu bahwa dia dibekali UU ini. Itu terlihat pada ramainya polemik tentang Lock Down. Polemik kecil antara pemerintahn pusat dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang kala itu, bergairah menerapkan karantina Jakarta, yang terlihat tidak disenangi oleh pemerintah Pusat, jelas. Terlihat kalau Presiden tahu benar tentang UU itu. Tetapi justru disitu soalnya. Mengapa Presiden hanya megambil sebagian dari UU itu sebagai dasar tindakan? Sekali lagi, wajar masyarakat, paling kurang FNN meminta kejujuran Presiden untuk menerangkan secara terang-benderang kepada rakyat. Kami cukup yakin, kalau rakyat selalu dapat mengerti dan sesuai tabiat alamiahnya, rakyat selalu luluh kala mendapati penjelasan jujur dari pemimpinnya. Tidak cukup alasan mengatakan Presiden sedang berkelit dengan sangat cerdik dari perintah UU Nomor 6 Tahun 2018 itu. Perintah UU ini jelas, dalam hal diterapkan Karantina Wilayah, yang pembatasan pergerakan manusia terjadi dengan sendirinya memang sangat memberatkan keuangan Negara. Sebabnya jelas. Dalam hal Presiden menerapkan karantina wilayah, Presiden harus beri makan rakyat, apapun status sosial ekonomi mereka. Tidak itu saja, Presiden juga harus beri makan hewan peliharaan rakyat. Itu imperative. Absolut dilakukan. Ini kewajiban untuk hukum Presiden. UU Nomor 6 Tahun 2018 tidak menyediakan alasan apapun, sekadar untuk bisa ditangguhkan sementara, apalagi dikesampingkan. Presiden harus diingatkan, semoga diapresiasi rakyat. Tetapi jujur itu menjadi penanda mahkota mahluk manusia. Bila saja pemerintah telah tidak punya cukup uang untuk beli beras yang diberi kepada rakyat, bicanglah secara jujur. Kalau saja pemerintah tidak lagi punya duit kontan, dan pinjam di sana-sini lagi juga susah didapat, maka jujur saja. Jelasan secara jujur tentang keuangan negara kepada rakyat apa adanya, jauh lebih terhormat, daripada berkelit, dan tampil seolah-olah keadaan keuangan negara sedang biasa-biasa saja. Presiden harus tahu kewajiban pemerintah itu memelihara. Bukan sengsarakan rakyat. Negara tidak dibikin untuk menomorsatukan jalan. Bukan itu. Negara, dibikin untuk melindungi rakyat. Bahasan para pendiri negara yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, negara dibuat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan selurun tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Bukan pencerdasan kalau penjelasan yang tidak jujur tentang keadaan negara. Melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum saja Presiden tidak bisa. Sangat terhormat bila Prersdien menggunakan podium Istana menyampaikan kepada rakyat bahwa PPKM itu merupakan cara Presiden berkelit dari karantina wilayah yang diperintahkan UU Nomor 6 Tahun 2018. Bilang saja, pemerintah akan bangkrut kalau harus beri makan rakyat. Bilang saja pemerintah hari ini tidak punya cukup uang, sehingga pemerintah harus bertindak diluar UU Nomor 6 Tahun 2018. Pemerintah pakai PPKM Darurat. Sungguh beruntung Presiden, DPR tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Beruntung sekali, partai politik telah tertranfiormasi sepenuhnya menjadi satu dan bersama dalam sikap dengan Presiden. Bila tidak, tindakan mengabaikan UU ini, cukup beralasan untuk dikualifikasi Presiden telah melakukan perbuatan tercela. Ini salah satu alasan pemberhentian Presiden. Suka atau tindakan Preasiden yang hanya mengambil sebagian dari UU Nomor 6 Tahun 2018, dan mengenyampingkan sebagian, untuk alasan apapun, tidak dapat menjustifikasi kenyataan Presiden talah mengabaikan kewajiban konstitusionalnya. Tidak ada Presiden, yang tidak dibebani kewajiban menjalankan UU. Begitu karena fungsi kontitusional utama Presiden melaksanakan UU. Melaksanakan UU adalah tindakan penyelenggaraan atau tindakan pemerintahan itu. Ini adalah kewajiban konstitusional utama presiden. Pak Presiden tahu, impeachment pertama dalam sejarah Impeachmen adalah impeachmen terhjadap Andrew Jackson, Presiden penerus Abraham Linkcolny, yang pasti ditembak pada tahun 1865. Presiden Jackson di impeach hanya karena memberhentikan Edwin Stanton, Menteri Pertahanannya. Tindakan ini dinilai oleh senat dari partai Republik melanggar Tenur Office Act. Pak Presiden, jujurlah. PPKM itu barang apa? Hantu apa? Dari mana sumber hukumnya? Apa itu merupakan terjemah dari Karantina Wilayah? Pembatasan kegiatan masyarakat, yang sedang dan mungkin akan terus dilanjutkan secara konseptual itu merupakan konsekuensi langsung Karantina Wilayah. Batasi kegiatan rakyat dalam PPKM, tetapi rakyat harus cari makan sendiri, jelas Presiden memukul dengan penuh penghinaan terhadap rakyat. Bansos memang ada. Tetapi konsep beri makan menurut kerangkan hukum UU Nomor 6 Tahun 2018, bukan bansos. Bukan juga dapur umum. Apakah dapur itu umum bisa memberi makan rakyat satu Jakarta? Jujurlah Pak Presiden. Jujur itu indah, dan hebat karena menandai keangungan sebagai seorang Presiden, sekaligus menjadi penanda mahkota manusia yang beradab. Semoga bermanfaat.

Perlu Waspadai TKA China Komunis Angkat Senjata

by Tarmidzi Yusuf Bandung FNN - Publik banyak bertanya-tanya. Ada apa dibalik kebijakan PPKM Darurat Pemerintah Jokowi? Kenapa bukan dari setahun yang lalu diberlakukan PPKM Darurat? Benarkah rezim Jokowi menyimpan agenda tersembunyi dibalik berlakunya PPKM Darurat? Kabarnya, pemerintah Jepang mulai mengevakuasi warganya dari Indonesia. Amerika Serikat juga mengeluarkan travel warning level 3. Sedangkan Inggris dan Australia menyarankan tidak agar warga negara tidak bepergian ke Indonesia. Benarkah sikap pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Australia tersebut semata-mata hanya karena lonjakan kasus covid-19 yang makin menggila di Indonesia? Atau ada desas-desus Tenaga Kerja Asing (TKA) China komunis bakal angkat senjata di Indonesia? Apa jadinya kalau TKI komunis Bejing yang tiap masuk ke Indoonesia antara 500-1.000 orang seperti diungkapkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Rudi Ma’ud saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu benar. Artinya dalam setahun ada sekitar 182.00 sampai 365.000 orang TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Dalam lima tahun terakhir saja diperkirakan sekitar 910.000 sampai 1.825.000 orang TKI China yang sudah berada di Indonesia. Ciri-ciri yang tampak dari pata TKA China tersebut adalah berpenampilan tegak dan kekar. Seperti orang yang pernah mengikuti latihan wajib militer di China komunis. Tampilan dan jumlah mereka yang membuat msayarakat untuk curiga kepada pemerintah Jokowi. Persoalnya, isu masuknya ribuan, bahkan jutaan TKA China komunis ke Indonesia selama PPKM Darurat menuai kontroversi di mana-mana. TKA China mewarnai dan mendominasi perbincangan hangat di ruang-ruang publik. Wajar saja bublik khawatir sekaligus cemas. Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Jokowi memberikan karpet merah untuk TKA China komunis. Apalah ada skenario besar tersebung dibalik masuknya TKA China komunis ke Indonesia ditengah PPKM Darurat? Bukan tanpa alasan bila muncul kekhawatiran. Kasus Tibet, Angola dan Zimbabwe merupakan contoh nyata yang wajib untuk dijadikan pelajar. Semua dimulai dengan menjadi pekerja. Mula-mula tentara China komunis berkedok TKA masuk Tibet. Tidak lama berselang setelah menjadi TKA, mereka lalu angkat senjata untuk mengusai Tibet. Selanjutnya Tibet takluk dibawah kekuasaan China komunis. Pemimpin Tibet Dalai Lama diusir dari negaranya. Kemudian terjadi di belahan benua Afrika. Angola dan Zimbabwe kini ditaklukan oleh China komunis. Ditaklukan melalui utang yang menggung. Angola dan Zimbabwe terjerat utang. Sementara kasus Indonesia, gabungan dari kasus di tiga negara tersebut. Pencaplokan Indonesia melalui masuknya TKA China komunis dan dijerat dengan utang. Siapa yang bisa menjamin kalau tiba-tiba TKA China komunis tidak akan angkat senjata di tengah situasi Indonesia yang semakin tidak menentu? PPKM Darurat mirip-mirip darurat sipil. Seperti; pemberlakuan jam malam, penyekatan kawasan strategis dan rakyat dikurung di dalam rumah. Sementara TKA China bebas masuk Indonesia. Yang lebih tragis lagi, ditengarai rezim Jokowi sekarang mulai sempoyongan. Indonesia diambang multi dimensi kebangkrutan. Rakyat mulai kelaparan. Covid-19 semakin menjadi-jadi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemarin berucap, kondisi genting. Indonesia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kecurigaan pemberlakuan mirip jam malam selama PPKM Darurat menuai selentingan. TKA China komunis disebar ke beberapa daerah strategis Indonesia. Katanya, pengkondisian. Cipta kondisi untuk agenda politik tertentu. Lagi-lagi, wajar kalau masyarakat, khususnya umat Islam curiga Penulis jadi teringat dengan kegagalan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 dan 1965. Kita harus belajar dari kegagalan kudeta PKI tahun 1948 dan 1965 tersebut. Konon, Komunis Gaya Baru yang sedang mengganti haluan dan tampilan. Menggunakan isu Covid-19 sebagai pintu yang strategis untuk masuk menaklukan Indonesia. Kalau dulu kita kenal angkatan kelima. Para buruh dan tani dipersenjatai. Sekarang, kabarnya TKA China komunis yang dipersenjatai. Waspada tingkat tinggi sangat diperlukan. TNI, Polri, ummat Islam dan pecinta NKRI harus mewaspadai bila skenario ini benar-benar terjadi. Selain harus waspada, jangan mau untuk diadu domba sesama anak bangsa. Saatnya TNI, Polri, ummat Islam bersama ummat beragama lain bersatu padu untuk mempertahankan NKRI dari ancaman China komunis dan Komunis Gaya Baru. Penulis adalah Pegiat Dakwah dan Sosial.

Kebenaran vs Hoax

Oleh Komjen. Pol. Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H. , Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Jakarta, FNN - Selama hampir 2 tahun belakangan ini begitu banyak informasi-informasi yang benar namun langsung diberi label "HOAX" (berita bohong) oleh lembaga yang mengatas namakan "FACT CHECKER", tanpa memberi ruang sedikitpun kepada para penyaji informasi-informasi yang benar tersebut untuk dapat membuktikan ataupun menjelaskan argumentasi dari kebenaran informasi tersebut, sehingga masyarakat sebagai objek berita dibuat menjadi bingung dan tidak lagi memiliki kepercayaan diri serta dengan mudah dicerai beraikan hanya oleh label Hoax. Kenapa Hal Tersebut Terjadi? Karena mereka adalah lembaga yang sengaja dipersiapkan oleh "BIG TECH" dan dibayar untuk menjaga dan mengawal agenda tersembunyi daripada yang membayar tentunya, bahkan mereka pun menyiapkan sejumlah dana yang besar untuk membiayai para "BUZZER" untuk mengeroyok para penyaji informasi kebenaran tersebut dengan menggunakan akun palsu (fake account) untuk menyerang para penyajinya secara personal dengan harapan bahwa pendapat dari jumlah para Buzzer yang lebih banyak menjadi kebenaran dari hasil keroyokan yang nantinya akan dijadikan sebagai hasil survei dari pendapat Netizen. Semuanya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massive. Kapan Istilah Hoax Mulai Marak Dikenal Di Bangsa Kita? Ketahuilah bahwa istilah Hoax tersebut bukan berasal dari akar kata bahasa Indonesia, tetapi merupakan terminologi import yang mulai dikenal dibangsa kita sejak maraknya penggunaan gadget yang terkoneksi melalui internet baik dengan menggunakan sistem IOS pada tahun 2007 maupun pada sistem Android di tahun 2008 yang menyajikan berbagai platform media sosial yang didominasi oleh produk Bigtech sebagai kekuatan yang mengontrol arus informasi di seluruh dunia, karena Bigtech lah yang menjadi perancang utama Dunia Maya (Cyber Space) agar mereka dapat mengendalikan mindset manusia di seluruh dunia melalui opini-opini yang dibangun melalui media sosialnya dengan tujuan untuk menggiring penyeragaman pemahaman pola pikir manusia sesuai dengan agenda tersembunyi dengan menggunakan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mereka kuasai tanpa disadari oleh kebanyakan manusia, karena permainan program alam bawah sadar melalui cara pengulangan (repetition) lewat medianya baik visual maupun tulisan agar terekam didalam alam bawah sadar bagi yang melihat, mendengar dan membacanya, sehingga tanpa sadar opini-opini tersebut telah membentuk pola pikirnya atau lebih tepat disebut memanipulasi pola pikir (mindset manipulation). Apa Arti Kata Hoax? Hoax sendiri bukanlah merupakan kata yang asli, tetapi berasal dari kata “hocus pocus” yang merupakan sebutan untuk trik atau tipuan yang kerap dipergunakan oleh para pesulap atau juggler. Menurut para Etimolog kata Hoax berkembang dari kata "Hocus" pada abad ke-17 yang merupakan kata benda dan kata kerja. Namun menurut Filolog Inggris Robert Nares mengatakan bahwa "hocus pocus" telah muncul pada tahun 1600-an yang merupakan mantra yang dirapalkan oleh penyihir atau pesulap pada zaman Raja James dari Inggris. “Hocus” juga merupakan kata dalam bahasa latin yang bermakna “menipu”. Apa Tujuan Awal Dipropagandakannya Istilah Hoax? Tujuan awalnya adalah untuk membangun opini sekaligus mempopulerkannya kepada semua orang tentang makna dari istilah Hoax sebagai berita yang tidak sesuai fakta atau informasi yang bohong, namun ternyata didalam melabeling suatu berita atau informasi itu Hoax atau suatu kebenaran mereka menggunakan parameter yang ternyata hanya berdasarkan apa yang telah mereka sajikan melalui mesin pencari (search enggine) yang memang sudah dikuasai juga oleh kekuatan Bigtech, agar semua orang yang melihat, mendengar dan membacanya terperdaya dan menganggap suatu kebenaran objektif, padahal itu semua adalah kebenaran berdasarkan penggiringan opini dengan tujuan untuk memuluskan agenda tersembunyi mereka. Bagaimana Cara Melabeling Suatu Berita Atau Informasi Dinyatakan Hoax? Cara mereka melabelingnya adalah dengan menggunakan kekuatan dana yang sangat besar yang disediakan oleh Bigtech untuk merekrut pion-pionnya, baik itu para Fact Cheker dari lembaga-lembaga yang selama ini dianggap oleh masyarakat sebagai lembaga yang terpercaya dan kredibel, sehingga dengan mudah memperdaya masyarakat untuk mempercayainya apapun yang mereka label sebagai berita Hoax termasuk dengan menggerakkan Sistem TIK yang dikuasai oleh Bigtech untuk melakukan Takedown, Suspend, Banned, Block dan sebagainya. Mereka juga menggunakan para Buzzer yang tersebar diseluruh akun dunia maya baik yang asli maupun yang palsu untuk mengeroyok membenarkan kebohongan itu. Walaupun substansi dari berita itu adalah benar!. Bagaimana Dampak Maraknya Labeling Berita Hoax? Dampak maraknya labeling berita Hoax oleh para Fact Checker telah menjadi sarana yang empuk untuk mengadu domba diantara anak bangsa yang ingin mempertahankan kebenaran objektif dengan mereka yang mempercayai labeling berita Hoax sebagai kebenaran yang diperkuat dengan bantuan keroyokan dari para Buzzer yang telah diendorse. Inilah dampak implikasinya kehadiran Fact Checker yang mengklaim dirinya sebagai kelompok independen yang dapat menentukan suatu berita itu benar atau hoax. Sayangnya masyarakat seringkali tidak memeriksa lebih lanjut berita tersebut dan percaya begitu saja pada label yang mereka berikan, karena masyarakat terperdaya oleh lembaga-lembaga yang dulunya dianggap kredibel dan terkadang mengedepankan pendapat dari para orang terkemuka yang dianggap sebagai ahlinya, namun nyatanya mereka tidaklah benar-benar independen melainkan mengikuti agenda dari pendananya. Hoax memang telah menjadi industri yang dapat mengisi pundi-pundi bagi para Buzzer yang menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan uang tanpa memperdulikan keutuhan bangsa dan negara. Kesimpulan Jadi istilah Hoax itu memang sengaja disosialisakan jauh hari sebelumnya untuk dimanfaatkan oleh mereka pada waktunya, agar masyarakat sebagai objeknya tidak menduga kalau semua itu telah direncanakan jauh hari sebelumnya, karena sudah terbiasa maka masyarakat akan kehilangan kepekaannya. Munculnya istilah Hoax tersebut seiring dengan maraknya penggunaan media sosial yang dikuasai oleh kekuatan Bigtech dengan memberdayakan lembaga bayaran yang disebut Fact Checker untuk memutar balikkan kebenaran dengan dibantu oleh para Buzzer bayarannya dengan tujuan untuk memecah belah sesama anak bangsa tanpa disadari, bahkan tanpa terasa falsafah negara kita Pancasila dan UUD'45 sebagai landasan Konstitusional pun hampir tergerus oleh Sistem Global yang sedang diterapkan bila kita tidak mewaspadainya, karena tujuan akhir mereka adalah untuk mengambil alih seluruh kendali kehidupan kita (total control), baik SDA maupun SDM dari bangsa dan negara tercinta melalui rekayasa kehidupan (Life Engineering) untuk menjadikan kita budak beliannya.

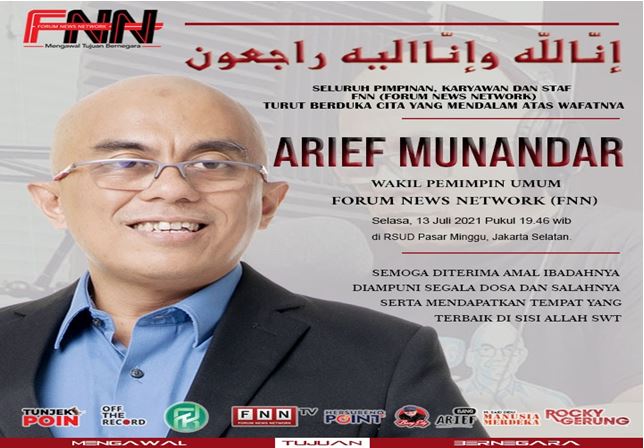

Dr. Arief Moenandar, Pejuang Lawan Kezaliman Yang Ikut Gugur

by Asyari Usman Medan FNN - Wawancaranya dengan mantan panglima TNI, Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo (GN) dengan Wakil Pemimpin Umum FNN Dr. Arief Moenandar, membuat sejumlah media mainstream merasa kecolongan. Mereka pun memburu Pak GN yang posisinya ketika itu sedang berada di Papua, untuk diwawancara. Kenapa? Karena ada pernyataan GN yang keluar dalam wawancara dengan Dr. Arief Moenandar (kami di FNN memanggil beliau Bang Arief, sering disingkat “BA” saja) belum pernah disampaikan ke media lain. Materinya sangat eksklusif. Tentang manuver politik yang sedang viral waktu itu. Pernyataan yang menggelegarkan itu belum disampaikan ke publik, bukan karena GN sulit dihubungi oleh media lain. Tetapi, karena insting BA sebagai wartawan yang paham tentang apa yang harus ditanyakan kepada GN. Setelah wawancara tersebut, jagad politik seluruh Indonesia menjadi gempar. Penyebabnya, Gatot yang yunior di TNI itu berani mengoreksi Meoldoko yang digantikan sebagai sebagai Panglima TNI. “Gatot Nurmantyo pernah ditawari untuk mengambil alih Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB)”. Beginilah lebih-kurang berita-berita utama yang muncul di hampir semua stasiun TV, media online, dan media cetak ketika itu. Wawancara itu dilakukan oleh BA pada 5 Maret 2021. Selesai diskusi Redaksi FNN dengan Pak Gatot, yang dilanjutkan dengan Sholat Jum’at dan makan siang bersama. Waktunya ketika itu bersaman dengan KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB kemudian menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Wawancara ini ditayangkan di kanal Youtube Bang Arief pada 6 Maret 2021. Ujungnyta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak memberikan pengesahan kepada Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Malam tadi (13 Juli 2021), jam 19.46 WIB, Bang Arief dipanggil menghadap Allah Subhaanahu Wata’ala. Beliau adalah salah seorang dari jutaan yang dinyatakan tertular virus Covid-19. Terakhir, BA dirawat di RSD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. In-sya Allah beliau husnul khatimah dan syahid dalam wabah penyakit. BA sudah lama aktif mengeritik penguasa lewat kanal YouTube-nya, “Bang Arief”. Beliau adalah seorang ilmuwan sosiologi lulusan Universitas Indonesia. Tetapi, BA bisa banting setir menjadi jurnalis FNN, meskipun beliau mengaku tidak punya latarbelakang sebagai jurnalistik. Boleh dikatakan BA adalah jurnalis otodidak. Belakangan ini, Bang Arief menunjukkan kerisauannya melihat kezaliman dan kebobrokan tata kelola negara oleh para penguasa. Beliau seperti kehabisan kesabaran melihat tata kelola negara yang amatiran dan picisan sekarang. BA ingin segera melihat terjadi perubahan besar. Selain aktif sebagai pengeritik kebijakan publik, BA sejak lama melakukan prakarsa pembinaan anak-anak muda yang hendak beliau siapkan sebagai para calon pemimpin-pemimpin bangsa. Inilah yang sekaligus dijadikan Bang Arief ladang dakwah. Bang Afief juga menyenangi profesi konsultasi tentang sumber daya manusia (SDM). Ini bukti bahwa BA mendambakan Indonesia yang memiliki kualitas SDM terbaik untuk memimpin bangsa dan negara ke depan. Beliau belah dua rumahnya. Satu bagian untuk 12 orang mahasiswa yang beliau didik langsung. Mereka diberi beasiswa. Selesai menjalani pengkaderan, para mahasiswa dipersilahkan mengunjungi beberapa negara di dunia dengan biaya sendiri. Perhatian BA terhadap lingkungan sosial sangat besar. Setiap ‘Idul Qurban seperti sekarang ini, Bang Arief selalu menyembelih dua atau tiga ekor sapi limosin yang harganya ratusan juta rupiah. Semoga Allah Subhaanahu Wata’ala melimpahkan kebaikan yang berlipat-lipat untuk Bang Arief dan menyediakan surga untuknya. Kami mohon doa dari teman-teman semua untuk almarhum dan keluarga yang beliau tinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Selamat jalan bro. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.

Jangan Sampai Moderna Seperti Sinovac: Tidak Aman!

Oleh : Mochamad Toha* Menyusul banyaknya korban di kalangan tenaga kesehatan, demi meningkatkan imunitas para nakes yang berada di garda terdepan, Kemenkes akan vaksinasi ketiga booster kepada 1,47 juta nakes dengan Vaksin Moderna asal Amerika Serikat. Hasil evaluasi akhir itu saat menghitung efikasi vaksin secara keseluruhan dalam melawan infeksi dari Covid-19 sebesar 94,1 persen. Angka ini lebih rendah daripada yang diumumkan Moderna pada 16 November lalu yakni 94,5 persen. Sebelumnya, berdasarkan data Tim Mitigasi IDI terdapat 949 tenaga kesehatan yang wafat akibat Covid-19 selama pandemi. Rinciannya, sejak Maret 2020 hingga 26 Juni 2021, yaitu 401 dokter umum dan spesialis, 43 dokter gigi, 315 perawat, 150 bidan, 15 apoteker, dan 25 tenaga laboratorium medik. Mereka ini telah disuntuk dengan Vaksin Sinovac asal China. Dan, kini terdapat hampir seribu tenaga kesehatan yang sedang menjalani isolasi mandiri hingga perawatan intensif. Untuk dokter, setelah program vaksinasi dilakukan, terdapat 88 dokter yang meninggal. Detailnya, 20 dokter telah menerima vaksin (10 orang dari Februari 2021-Mei 2021, dan 10 orang pada Juni 2021), 35 dokter belum divaksin, dan 33 dokter masih dalam konfirmasi. Sementara, menurut data PPNI, terdapat 28 perawat meninggal akibat Covid pascaliburan Lebaran Mei tahun ini hingga 26 Juni lalu. Dari jumlah tersebut, 10 perawat telah menerima vaksin, 17 belum divaksin karena komorbid, dan satu masih dalam konfirmasi. Menurut Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, faktor yang menyebabkan banyaknya perawat meninggal terinfeksi Covid-19, karena mereka bekerja pada tempat yang memiliki risiko tinggi terpapar, penyakit itu sendiri, dan penyakit penyerta. Perlu dicatat, vaksin Sinovac itu terbuat dari Virus Corona yang sudah “dilemahkan atau dimatikan”. Jika vaksinasi yang kini sedang berjalan itu tidak dihentikan sementara, hal itu sama saja dengan menginfeksi rakyat Indonesia dengan Covid-19 secara massal. Sebab, virus yang inactivated itu, dipastikan ada yang dormant (tidur). Nah, yang dorman dan dikira mati itulah pada saat atau dengan suhu tertentu akan bangun dari tidurnya! Ingat, virus atau bakteri corona itu mahluk hidup yang cerdas! Misalnya, bila virus corona dihantam desinfektan chemikal (kimia), maka asumsi umumnya mereka mati. Tapi, faktanya saat ini mutasi corona sampai ribuan karakter atau varian. Karena gennya bermutasi, mutannya ada yang “bersifat” tidak hanya ke reseptor ACE-2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) saja, tapi langsung menginfeksi sel-sel saraf. Manifesnya bisa meningitis, seperti yang menimpa penyanyi yang meninggal beberapa bulan lalu. Ada yang langsung berikatan atau menempel di sel-sel darah merah, sehingga manifestasi klinisnya seperti DB, tapi setelah dites PCR: positif. Ini banyak ditemukan di pasien-pasien anak di rumah sakit. Fakta klinis tersebut ditemukan di rumah sakit. Jadi, Covid-19 itu tidak hanya menginfeksi di saluran pernapasan saja, tapi Covid-19 juga sudah mulai menginfeksi saluran pencernaan, sistem saraf, hingga mata. Perlu diingat lagi, Covid-19 itu terjadi dan meledak lebih dari setahun lalu. Padahal, fase membuat vaksin itu butuh waktu 12-18 bulan. Dari mana specimen virusnya itu diperoleh? Kabarnya, basic dari vaksin ini adalah kasus SARS-Corona 5 tahun lalu, bukan Covid-19 ini. Apakah efektif untuk Covid-19? Kematian dr. JF di Palembang, sehari setelah divaksin, dan DR. Eha Soemantri SKM, MKes, di Makassar, menjadi bukti Sinovac tidak aman. Teranyar, Kabar duka datang dari Universitas Padjadjaran, Kota Bandung. Kepala Divisi Surveilans dan Uji Klinik Bio Farma Novilia Sjafri Bachtiar, yang juga Dosen Luar Biasa Fakultas Farmasi UNPAD meninggal dunia. Kabarnya, Novilia meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19. Novilia adalah Kepala Tim Peneliti Uji Klinis vaksin Sinovac di tanah air dari Bio Farma. Dia mengawal proses uji klinis vaksin Covid-19 yang sudah dimulai sejak Agustus 2020. Vaksin Moderna Raksasa farmasi AS, Moderna, mengklaim vaksin Covid-19 yang dikembangkannya mampu melindungi 100 persen relawan uji coba dari gejala parah Covid-19. Vaksin ini juga disebut menunjukkan konsistensi untuk semua usia, ras, etnis dan demografi jenis kelamin. Klaim tersebut berdasarkan hasil utuh evaluasi terhadap uji klinis tahap tiga yang sudah dijalaninya melibatkan 30 ribu relawan di AS. Moderna mendapati 196 relawan terinfeksi Covid-19, terdiri dari 185 orang dari kelompok penerima plasebo dan 11 dari mereka yang telah menerima suntikan calon vaksin. Dari 196 kasus Covid-19 itu, sebanyak 30 di antaranya berkembang hingga memiliki gejala parah atau berat dan seorang di antaranya akhirnya meninggal. Namun, seluruhnya dipastikan berasal dari kelompok plasebo. Itu sebabnya Moderna mengeluarkan klaim 100 persen kalau vaksin yang dikembangkannya mampu melindungi dari gejala yang parah. Pihak Moderna juga mengatakan, 196 kasus Covid-19 yang sama mencakup 33 orang dewasa berusia di atas 65 tahun. Sebanyak 42 sukarelawan berasal dari berbagai kelompok ras, antara lain: 29 Latin, 6 kulit hitam, 4 Asia-Amerika, dan 3 peserta multiras. Selain itu, Moderna melaporkan tak ada efek samping baru yang muncul selama pemantauan dilakukan secara internal. Efek samping yang paling umum hanya kelelahan, kemerahan dan nyeri di tempat suntikan, sakit kepala dan nyeri tubuh, yang meningkat setelah dosis kedua namun berumur pendek. “Kami yakin memiliki vaksin yang sangat mujarab dan memiliki data untuk membuktikannya. Kami berharap dapat memainkan peran utama untuk titik balik pandemi ini,” kata Kepala Medis Moderna, Tal Zaks, 30 November 2020. Hasil evaluasi akhir itu menghitung efikasi vaksin secara keseluruhan dalam melawan infeksi virus Covid-19 adalah sebesar 94,1 persen. Angka ini sebenarnya lebih rendah daripada yang diumumkan Moderna pada 16 November lalu yakni 94,5 persen, namun Zaks menganggap perbedaan itu tak signifikan secara statistik. “Vaksin itu menyebabkan gejala mirip flu yang signifikan pada beberapa peserta, yang sejalan dengan vaksin yang begitu manjur. Tapi, sejauh ini tidak menimbulkan masalah keamanan yang signifikan,” kata Zaks menambahkan. Melansir Kompas.com, Selasa (06/07/2021, 17:32 WIB), Moderna dilaporkan menyebabkan sejumlah efek samping yang lebih jarang namun harus diwaspadai. Misalnya saja miokarditis atau radang otot jantung dan perikarditis alias peradangan pada lapisan di luar jantung. Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS menyebutkan, efek samping ini sangat kecil terjadi pasa kebanyakan orang. Namun orang yang mengalaminya harus segera mencari pertolongan medis. Gejala yang muncul misalnya saja nyeri dada, sesak napas, dan jantung berdebar kencang. Sebagian besar pasien segera membaik setelah mendapatkan pengobatan. Moderna juga berisiko menyebabkan anafilaksis alias reaksi alergi parah. Vaksin COVID-19 ini mengandung polietilen glikol (PEG), yang berpotensi untuk memicu reaksi alergi. Kandungan PEG ini dipakai sebagai lapisan pelindung untuk molekul mRNA saat memasuki sel. Alergi akibat PEG sebenarnya sangat jarang terjadi namun lembaga Centers for Disease Control and Prevention (CDC) AS mengajurkan agar orang dengan riwayat alergi sebaiknya tidak divaksin dengan Moderna. Sejumlah gejala yang mungkin dirasakan karena alergi seperti sulit bernafas, pembengkakan wajah dan tenggorokan, detak jantung yang cepat, ruam di sekujur tubuh, pusing dan tubuh terasa lemah. Sebelum Moderna ini benar-benar disuntikkan pada 1,47 juta nakes, sebaiknya BPOM sudah meneliti dengan cermat atas efek sampingnya. Jangan sampai seperti Sinovac: Tidak Aman! Penulis adalah wartawan FNN

Mungkinkah Jokowi Menyebabkan Imunitas Turun?

by Asyari Usman Medan FNN - Kata para dokter dan pakar kesehatan, imunitas (antibody), dan epidemologi sangat krusial dalam melawan Covid-19. Ini terbutki dari tingkat kesembuhan di kalangan penyanang virus ini. Di seluruh dunia, rata-rata 80% orang yang tertular Covid bisa sembuh. Begitulah fungsi imunitas. Imunitas itu terbangun dari nutrisi (gizi) yang bagus dan olahraga reguler. Bagus sekali kalau ditambah vitamin dan suplemen. Apalagi ada herbal dan madu, imunitas semakin kuat. Kebalikan dari kondisi ini menyebabkan imunitas lemah. Yaitu kekurangan gizi, tidak cukup gerak badan, tidak ada konsumsi vitamin atau suplemen. Ada satu hal lain yang membuat imunitas kuat atau lemah. Itulah yang disebut “state of mind”. Alias “suasana pikiran”. Pikiran tenang membuat imunitas kuat atau naik. Pikiran terganggu membuat imunitas lemah alias turun. Ini juga kata para pakar kesehatan. Pikiran tenang pertanda tidak ada masalah atau sedikit masalah. Pikiran galau pertanda banyak masalah yang mengganggu. Orang tak sanggup memagar pikirannya agar tidak terganggu oleh masalah yang menumpuk itu. Masalah yang mengganggu itu bisa apa saja, termasuk politik. Dan bahkan centang-perenang atau carut-marut politik bisa menjadi penyebab utama gangguan pikiran. Inilah yang sedang terjadi. Sepak-terjang Jokowi membuat banyak orang menjadi frustrasi. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Bosan, tapi terpaksa harus urut dada. Geram, tapi harus menunggu sampai 2024. Pessoalan inilah yang kelihatannya menjadi masalah terbesar seluruh rakyat Indonesia. Mereka ingin Jokowi mundur, namun beliau tak peduli. Mau berontak, tak mungkin. Karena bakal masuk penjara. Mau melepaskan kegeraman dengan kata-kata yang berbahaya, bisa kena pasal UU ITE. Meneriakkan “revolusi”, pasti gol dalam hitungan menit. Mau demo “turunkan presiden”, pasti akan ditangkap semua. Jadi, tidak ada yang bisa dilepaskan untuk meringankan beban perasaan. Akhirnya, semua ini menggumpal dan mempengaruhi “state of mind”. Orang menjadi malas. Hilang semangat. Hilang gairah. Tersendat jalan pikiran, tersumbat kreativitas. Memang ada banyak orang yang akan mengatakan, “Untuk apa dipikirkan Jokowi? Biarkan saja dia sesuka hatinya!” Boleh jadi sikap seperti ini benar. Tapi, saya sendiri sudah tiga hari tidak mengunggah tulisan. Belum tahu apakah itu disebabkan terjangkit frustrasi melihat situasi yang ada, atau karena hal ini. Yang jelas, ada semacam kemarau inspirasi. Ini sangat berbahaya. Sebab, kata para pakar kesehatan, pikiran yang dilanda frustrasi bisa menurunkan imunitas. Mungkin perlu ditanyakan kepada para pakar apakah Jokowi bisa menyebabkan imunitas turun. Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id